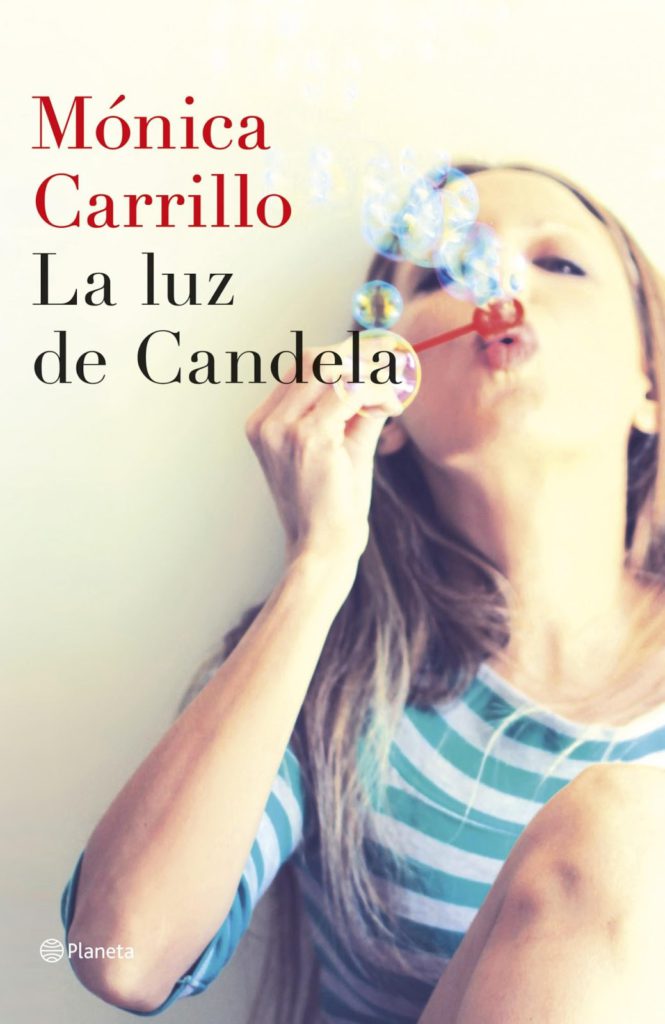

La luz de Candela, de Mónica Carrillo

Fui feliz. Lo fui. Como los niños que hacen travesuras. La sonrisa idiota en la boca. La lágrima de felicidad que no quiere salir, que se queda agolpada en la cuenca de los ojos, sonriente también ella, juguetona. Moviéndome por las calles sin verlas, sólo mirando a quien era la persona que yo quería, que incluso adoraba, a la que veneraba olvidándome de mí, sin existir, sin una identidad fijada, sin ser yo porque dejé demasiado espacio para que entrara, para que se convirtiera en esa especie de fantasma que invade los sueños. Hasta de eso se adueñó. De la imaginación que por las noches nos visita. Pero fui feliz, sería absurdo decir lo contrario. Y aquella tarde, cuando el cielo plomizo amenazaba con descargar sobre nosotros, me dijo “creo que lo mejor es dejarlo”, mi tiempo se detuvo en una milésima de segundo, esa milésima de segundo que necesité para que todo se cayera, para que el jarrón se rompiera, para que el agua se filtrase por cada una de las grietas y yo me convirtiera, en una casa londinense, en un niño pequeño que no paraba de llorar. Esa fue mi historia, la que guardo y a veces sigue quemando, poco, pero aun hoy sigo sintiendo que algo queda de aquella brasa que intentó abrasarme vivo. Y he recordado, durante las páginas de La luz de Candela que mirar atrás de poco sirve si no tienes un presente al que anclarte. Yo lo tengo, ya no hay rencores, no hay palabras que decir ni silencios que tragarse. Lo importante sucedió, en ese viaje, en esa casa de ventanas amarillas que, años después, volví a visitar y ante la que no sentí absolutamente nada. Pero la lectura nos hace viajar, a veces a lugares que creías cerrados, y eso no significa que te duela, simplemente te hace darte cuenta de lo vivo que has estado, aunque creyeras que no ibas a superarlo.

Fui feliz. Lo fui. Como los niños que hacen travesuras. La sonrisa idiota en la boca. La lágrima de felicidad que no quiere salir, que se queda agolpada en la cuenca de los ojos, sonriente también ella, juguetona. Moviéndome por las calles sin verlas, sólo mirando a quien era la persona que yo quería, que incluso adoraba, a la que veneraba olvidándome de mí, sin existir, sin una identidad fijada, sin ser yo porque dejé demasiado espacio para que entrara, para que se convirtiera en esa especie de fantasma que invade los sueños. Hasta de eso se adueñó. De la imaginación que por las noches nos visita. Pero fui feliz, sería absurdo decir lo contrario. Y aquella tarde, cuando el cielo plomizo amenazaba con descargar sobre nosotros, me dijo “creo que lo mejor es dejarlo”, mi tiempo se detuvo en una milésima de segundo, esa milésima de segundo que necesité para que todo se cayera, para que el jarrón se rompiera, para que el agua se filtrase por cada una de las grietas y yo me convirtiera, en una casa londinense, en un niño pequeño que no paraba de llorar. Esa fue mi historia, la que guardo y a veces sigue quemando, poco, pero aun hoy sigo sintiendo que algo queda de aquella brasa que intentó abrasarme vivo. Y he recordado, durante las páginas de La luz de Candela que mirar atrás de poco sirve si no tienes un presente al que anclarte. Yo lo tengo, ya no hay rencores, no hay palabras que decir ni silencios que tragarse. Lo importante sucedió, en ese viaje, en esa casa de ventanas amarillas que, años después, volví a visitar y ante la que no sentí absolutamente nada. Pero la lectura nos hace viajar, a veces a lugares que creías cerrados, y eso no significa que te duela, simplemente te hace darte cuenta de lo vivo que has estado, aunque creyeras que no ibas a superarlo.

Candela ama a Manuel, pero él termina la relación. Será entonces cuando ella desgrane todo lo que él supuso en su vida, las decepciones que la visitaban cada día y cómo un amor tan grande se puede convertir, con el tiempo, en algo tan pequeño. Porque no hay mal que cien años dure, ni cuerpo que lo resista.