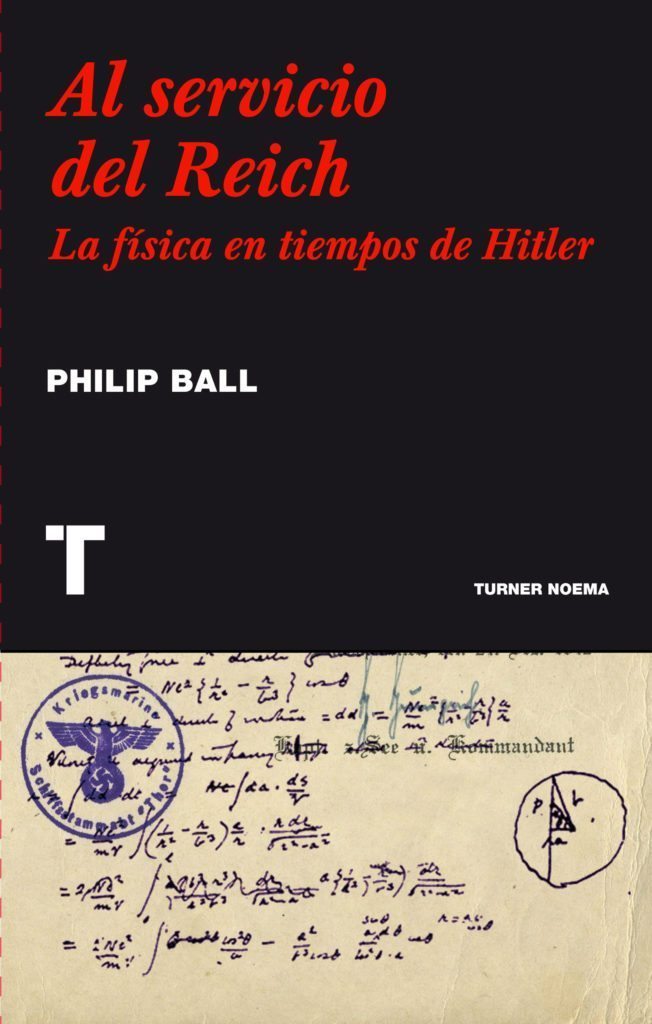

Siempre ha existido una corriente de pensamiento que pretendía (y aún pretende) hacernos creer que la ciencia está fuera (más bien por encima) de cualquier tipo de ideología política o corriente filosófica (“Timendi causa est nescide” – La ignorancia es la causa del miedo, que decía Séneca). En pleno siglo XXI hay que ser conscientes de que esto es absolutamente imposible y que, de una manera u otra, la generación de conocimiento siempre va a afectar a determinados intereses dentro del contexto histórico. Cuando hoy hablamos de ciencia, no nos referimos a Copérnico, ni a Newton, ni a Leibniz. Cuando hablamos de ciencia, siempre nos referimos, redondeando, a los últimos cien años: el nacimiento de lo que hoy llamamos “ciencia moderna”.

Siempre ha existido una corriente de pensamiento que pretendía (y aún pretende) hacernos creer que la ciencia está fuera (más bien por encima) de cualquier tipo de ideología política o corriente filosófica (“Timendi causa est nescide” – La ignorancia es la causa del miedo, que decía Séneca). En pleno siglo XXI hay que ser conscientes de que esto es absolutamente imposible y que, de una manera u otra, la generación de conocimiento siempre va a afectar a determinados intereses dentro del contexto histórico. Cuando hoy hablamos de ciencia, no nos referimos a Copérnico, ni a Newton, ni a Leibniz. Cuando hablamos de ciencia, siempre nos referimos, redondeando, a los últimos cien años: el nacimiento de lo que hoy llamamos “ciencia moderna”.

Desde que Einstein colocó la ciencia en general, y la física en particular, en el lugar en el que le correspondía dentro de la sociedad, hemos mirado de soslayo, aunque no exentos de interés, los avances que se han ido dando en el abstruso campo de la Física. Siempre nos ha parecido que esos avances eran algo lejano e ininteligible a la primera de cambio pero confiábamos en que, a medio plazo, viera la luz algún avance tecnológico que nos hiciera la vida más fácil. Algo así como lo que ocurrió con la Relatividad de Einstein y los sistemas GPS o como con los semiconductores y la computación. Aunque no sabíamos bien por qué, intuíamos que el trabajo de estos científicos era importante y como no molestaban demasiado, les dejábamos trabajar. Dábamos por hecho que no tenían vida social, ni tareas cotidianas, ni problemas como los ciudadanos de a pie. Eran los locos de la bata blanca. No intervenían en sociedad, ni en los medios ni, mucho menos, en política. Pero a mediados del siglo XX ocurrió algo en Alemania de lo que nadie pudo quedarse al margen: el tercer Reich. Sigue leyendo Al servicio del Reich, de Philip Ball