Hay muchas mujeres en mi vida a las que admiro. La primera, mi madre. Hemos vivido las dos solas durante muchísimo tiempo y no hemos necesitado a nadie más. Ella me ha demostrado siempre que una mujer se puede valer por sí misma: la he visto usar herramientas como el taladro o la rotaflex. También la he visto hacer cosas asombrosas como construir una escalera. A día de hoy yo le digo que vale, que no necesitaré a nadie a mi lado para colgarme un cuadro, pero que no pretenda que yo construya sola una escalera porque lo veo bastante improbable. Pero ella siempre me dice que no se trata de poder o no poder: se trata de querer hacerlo o no. Si quieres, lo haces (o al menos lo intentas), sin excusas de condición que valgan.

Hay muchas mujeres en mi vida a las que admiro. La primera, mi madre. Hemos vivido las dos solas durante muchísimo tiempo y no hemos necesitado a nadie más. Ella me ha demostrado siempre que una mujer se puede valer por sí misma: la he visto usar herramientas como el taladro o la rotaflex. También la he visto hacer cosas asombrosas como construir una escalera. A día de hoy yo le digo que vale, que no necesitaré a nadie a mi lado para colgarme un cuadro, pero que no pretenda que yo construya sola una escalera porque lo veo bastante improbable. Pero ella siempre me dice que no se trata de poder o no poder: se trata de querer hacerlo o no. Si quieres, lo haces (o al menos lo intentas), sin excusas de condición que valgan.

A mi abuela también la admiro muchísimo. Ha sido capaz de criar a cuatro hijos y sacarlos adelante a pesar de que su voz, como la mayoría de las mujeres de su época, no valía absolutamente nada. El otro día se atrevió a venirse conmigo a Alemania para ver a su hermana. Era la tercera vez que montaba en avión y mientras despegábamos me decía que ese viaje, hace unos años, hubiera sido del todo imposible. La he visto disfrutando durante una semana entera sin preocuparse por nada ni por nadie. Con eso me conformo.

Y también admiro a mi mejor amiga, que lucha día a día por demostrar su valía. Recuerdo que con seis años me decía “odio a los machistas”, sin tener ni ella ni yo idea de lo que hablaba. Pero ahí sigue, demostrando que ella sola se sirve. Que mejor sola que mal acompañada.

Sí, las mujeres de mi vida son un pilar fundamental en ella. También los hombres de mi vida, no os vayáis a pensar. Por suerte, son varios y puedo decir que me siento tremendamente orgullosa de ellos. Pero hoy estoy aquí no para hablar de los hombres (ya lo haré en otro momento, lo prometo), sino para hablar de las mujeres, las grandes protagonistas de La justa, el nuevo libro de Ricardo Sánchez de Madariaga.

Este libro está compuesto por seis relatos, algunos más breves que otros, que tienen escenarios y personajes muy variados. Son muy diferentes entre sí aunque tienen una cosa muy importante en común: todos ellos están narrados por hombres enamorados. Enamorados de mujeres que, a veces les corresponden, otras no tanto y otras no de la forma que ellos hubieran imaginado. Son hombres que están a la merced de una mujer, se llame Linda o Marie France. O incluso a la merced de una mujer sin nombre. No importa.

Como siempre me pasa cada vez que me enfrento a un libro de relatos breves, siempre encuentro uno que es mi favorito. Uno que, por encima de todos los demás, llama especialmente mi atención. Es ese relato el que me vendrá a la mente cada vez que piense en ese libro en concreto, siendo muy posible que el resto de ellos pase rápidamente al olvido. En este caso, ese relato ha sido el titulado como Verano del 78, donde el protagonista conoce a Marie France, una chica que será el eterno amor adolescente del chico que nos está narrando el relato. Entre escenarios de teatro, música y pianos, conoceremos esa historia de amor “fugaz como el sol del veranillo de San Martín” que diría Sabina. Y quizá sea el que más me ha gustado porque los amores de verano tienen ese no sé qué que engancha: sabemos que es una historia que ya fracasa desde el principio, que nace muerta, pero aun así no podemos dejarla escapar. Tal vez sea esa derrota temprana lo que nos empuja a luchar por ella, como si se tratara de una cuestión de orgullo que nos hace intentar derrotar al destino.

El último relato, Talk to me, también me ha gustado mucho. Sobre todo por el trasfondo que tiene. Trata de un hombre que tiene una aventura con una chica mucho más joven que él. Su matrimonio le pesa y necesita huir de él aunque sea solo un rato. Pero su aventura no es como la de los demás: consiste en hablar. Únicamente en hablar. Es un relato muy sincero y que le da un final perfecto al libro.

Hace poco leí otra obra de Ricardo Sánchez de Madariaga: Historia de la columna infame, que era también un conjunto de relatos cortos. De ese libro recuerdo con cariño un relato que tenía como protagonistas a un chico y una chica que viajaban por todo el norte de España. Durante las horas que duraba ese viaje hablaban como si fuera el último día, la última oportunidad. Ese fue el relato que me marcó y que ahora compite con Verano del 78 por ser el que más me ha gustado de los dos libros. En conjunto, me quedaría con La justa, ya que la veo como una obra más redonda, con más sentido, donde todos los relatos tienen algo en común. Es un todo. Pero si tengo que elegir un relato en concreto… me quedaría con el del viaje por el norte. No sé qué tenía, pero ha conseguido convertirse en mi favorito.

Pero aun así me quedo con el libro que estoy reseñando hoy, porque me ha gustado eso de que todos los relatos tuvieran la misma esencia. A pesar de que no tiene por qué ser así, a mí me gusta más cuando todos los relatos están unidos por algo que tienen en común. En este caso, como decía al principio, ese punto de convergencia son las mujeres. Ellas son las que le dan sentido a este libro convirtiéndose en protagonistas aunque en teoría no lo sean.

Tengo muchas dudas sobre cómo empezar esta reseña. Quiero hablar del libro pero a la vez no quiero hacerlo. A ver si me explico… Creo que lo mejor va a ser que vaya ordenando mis ideas a medida que avanzo en la reseña, así que disculpadme si doy algún rodeo que otro.

Tengo muchas dudas sobre cómo empezar esta reseña. Quiero hablar del libro pero a la vez no quiero hacerlo. A ver si me explico… Creo que lo mejor va a ser que vaya ordenando mis ideas a medida que avanzo en la reseña, así que disculpadme si doy algún rodeo que otro.

Si hay algo que me acompaña en mi día a día —aparte de los libros y la escritura, claro está— es la música. Desde bien pequeña me inculcaron el gusto por ella hasta el punto de empezar a dar clases de piano cuando tenía ocho años. Esa afición fue creciendo, tanto que cuando tenía dieciséis años era incapaz de dormirme si no estaba la minicadena encendida. Mis gustos se fueron definiendo poco a poco y llegó un momento en el que ya podía decir que mi género de música favorito era el rock. Así, Platero y tú, Extremoduro, Marea y La Fuga estaban en mi top de favoritos en cuanto a música nacional. Parece ser que Pedro, uno de los protagonistas de

Si hay algo que me acompaña en mi día a día —aparte de los libros y la escritura, claro está— es la música. Desde bien pequeña me inculcaron el gusto por ella hasta el punto de empezar a dar clases de piano cuando tenía ocho años. Esa afición fue creciendo, tanto que cuando tenía dieciséis años era incapaz de dormirme si no estaba la minicadena encendida. Mis gustos se fueron definiendo poco a poco y llegó un momento en el que ya podía decir que mi género de música favorito era el rock. Así, Platero y tú, Extremoduro, Marea y La Fuga estaban en mi top de favoritos en cuanto a música nacional. Parece ser que Pedro, uno de los protagonistas de

Siempre he tenido debilidad por las novelas fantásticas. Hay algo en los mundos inventados que me atrae irremediablemente. Esas novelas en las que el autor hace que te sumerjas en otro tiempo, espacio, universo o realidad, son las que consiguen que me evada cuando llega la hora de la lectura. No me malinterpretéis, me gusta leer de todo, pero al final, las que logran que mi mente se quede en blanco y me olvide del día a día son aquellas novelas que me ofrecen una vía de escape a un mundo que no es el mío. Y es que el mío, como el tuyo, a veces puede llegar a dar mucho miedo.

Siempre he tenido debilidad por las novelas fantásticas. Hay algo en los mundos inventados que me atrae irremediablemente. Esas novelas en las que el autor hace que te sumerjas en otro tiempo, espacio, universo o realidad, son las que consiguen que me evada cuando llega la hora de la lectura. No me malinterpretéis, me gusta leer de todo, pero al final, las que logran que mi mente se quede en blanco y me olvide del día a día son aquellas novelas que me ofrecen una vía de escape a un mundo que no es el mío. Y es que el mío, como el tuyo, a veces puede llegar a dar mucho miedo.

Vamos a jugar a un juego. Yo os digo una palabra y vosotros pensáis en otra, la primera que se os venga a la mente. Si yo os digo libro, ¿qué pensáis? Otra: león. Una más: coche. Y si ahora os digo… no sé, por ejemplo… cuento. ¿Qué es lo primero que os viene a la cabeza si os digo la palabra “cuento”? A mí, sin lugar a dudas, niñez. Eso es lo que pienso. O, más bien, recuerdo. Me veo a mí misma metida dentro de una mullida cama, con las mantas tapándome casi hasta la nariz y a mi abuela contándome mi cuento preferido. ¿Sabéis cuál es? El de los siete cabritillos. Ese en el que una mamá deja a sus siete hijitos en casa mientras se va a trabajar y un lobo intenta entrar engañando a los pequeños. Eso es lo que se me viene a la mente cuando oigo la palabra “cuento”. No sé qué habréis pensado vosotros, pero probablemente (me apostaría lo que fuera) palabras relacionadas con la infancia. No podemos evitar pensar que los cuentos son cosas de niños, historietas que se crearon para que Morfeo se llevara a los más pequeños de la casa cuando ningún otro remedio funcionaba. Es natural. Es lo que hemos aprendido desde pequeños y, por lo tanto, es la reacción lógica.

Vamos a jugar a un juego. Yo os digo una palabra y vosotros pensáis en otra, la primera que se os venga a la mente. Si yo os digo libro, ¿qué pensáis? Otra: león. Una más: coche. Y si ahora os digo… no sé, por ejemplo… cuento. ¿Qué es lo primero que os viene a la cabeza si os digo la palabra “cuento”? A mí, sin lugar a dudas, niñez. Eso es lo que pienso. O, más bien, recuerdo. Me veo a mí misma metida dentro de una mullida cama, con las mantas tapándome casi hasta la nariz y a mi abuela contándome mi cuento preferido. ¿Sabéis cuál es? El de los siete cabritillos. Ese en el que una mamá deja a sus siete hijitos en casa mientras se va a trabajar y un lobo intenta entrar engañando a los pequeños. Eso es lo que se me viene a la mente cuando oigo la palabra “cuento”. No sé qué habréis pensado vosotros, pero probablemente (me apostaría lo que fuera) palabras relacionadas con la infancia. No podemos evitar pensar que los cuentos son cosas de niños, historietas que se crearon para que Morfeo se llevara a los más pequeños de la casa cuando ningún otro remedio funcionaba. Es natural. Es lo que hemos aprendido desde pequeños y, por lo tanto, es la reacción lógica.

Hay una cosa que todavía no he entendido y me gustaría hablar de ello para ver si alguno de vosotros puede iluminarme al respecto. Uno de los géneros literarios más vendidos es la novela negra. Crímenes suculentos y enrevesados llenan las estanterías de los bestsellers. Si le dices a alguien que te recomiende un libro, es muy probable que alguna de esas recomendaciones sea un libro cargadito de muertes y matanzas y un policía astuto que tenga que resolver todos los misterios. A mí me encanta ese género, y no podría ser de otra forma, ya que después de terminar la carrera de Derecho me metí a estudiar Criminología. He intentado leer libros descriptivos de más, como por ejemplo Anima, en el que la primera muerte que se describe es tan explícita y desagradable que tuve que cerrar el libro porque no podía seguir leyendo. Es la única vez que me ha pasado algo así. Y no es que yo sea demasiado aprensiva, pero está claro una tiene sus límites. Y uno de mis límites fue ese libro —en serio, no sé si lo habéis leído. Si lo habéis conseguido… enhorabuena, yo acabé regalándolo. Qué horror—. Recientemente también he leído Galería de asesinos sin alma, un libro que recoge los escarnios producidos por los asesinos más famosos del mundo. Algunos verdaderamente desgarradores y desagradables. Pero ese sí que lo leí como si nada. Pasaba las páginas donde se narraban historias de lo más macabro y me pareció hasta interesante. Quizás es que lo leyera como estudiante de Criminología y no como alguien que busca entretenerse, puede ser. También cuando enciendo la tele suelo sentir lo mismo. Veo Juego de tronos, donde las muertes son las grandes protagonistas y las escenas de sangre son muy explícitas. Pero llega un momento al que te acostumbras, ya ni apartas la vista cuando la sangre brota como si viniera de una manguera. Tarantino es uno de mis directores de cine favoritos. Incluso me hace gracia el humor tan especial que tiene. Será que, como he dicho, me he acostumbrado.

Hay una cosa que todavía no he entendido y me gustaría hablar de ello para ver si alguno de vosotros puede iluminarme al respecto. Uno de los géneros literarios más vendidos es la novela negra. Crímenes suculentos y enrevesados llenan las estanterías de los bestsellers. Si le dices a alguien que te recomiende un libro, es muy probable que alguna de esas recomendaciones sea un libro cargadito de muertes y matanzas y un policía astuto que tenga que resolver todos los misterios. A mí me encanta ese género, y no podría ser de otra forma, ya que después de terminar la carrera de Derecho me metí a estudiar Criminología. He intentado leer libros descriptivos de más, como por ejemplo Anima, en el que la primera muerte que se describe es tan explícita y desagradable que tuve que cerrar el libro porque no podía seguir leyendo. Es la única vez que me ha pasado algo así. Y no es que yo sea demasiado aprensiva, pero está claro una tiene sus límites. Y uno de mis límites fue ese libro —en serio, no sé si lo habéis leído. Si lo habéis conseguido… enhorabuena, yo acabé regalándolo. Qué horror—. Recientemente también he leído Galería de asesinos sin alma, un libro que recoge los escarnios producidos por los asesinos más famosos del mundo. Algunos verdaderamente desgarradores y desagradables. Pero ese sí que lo leí como si nada. Pasaba las páginas donde se narraban historias de lo más macabro y me pareció hasta interesante. Quizás es que lo leyera como estudiante de Criminología y no como alguien que busca entretenerse, puede ser. También cuando enciendo la tele suelo sentir lo mismo. Veo Juego de tronos, donde las muertes son las grandes protagonistas y las escenas de sangre son muy explícitas. Pero llega un momento al que te acostumbras, ya ni apartas la vista cuando la sangre brota como si viniera de una manguera. Tarantino es uno de mis directores de cine favoritos. Incluso me hace gracia el humor tan especial que tiene. Será que, como he dicho, me he acostumbrado.

Como hago cada vez que me dispongo a reseñar, agarro el libro en cuestión y lo coloco a mi lado y frente al ordenador; lo necesito allí, acompañándome en esa ardua y hermosa tarea de contarle a los lectores de Libros y literatura de qué va el libro, de intentar resumirlo en pocas líneas, de transmitirle a los internautas qué sensaciones particulares me dejó su lectura y por qué deberían, según mi visión fanática, salir corriendo a la librería a comprarlo. Un libro ya no es solo un libro tras leerlo y cuando lo vemos, muchos días después, al pasar, instalado en la biblioteca personal para su dulce reposo, el sólo hecho de observarlo ya nos dice algo: al instante nos envía un mensaje que resume lo que sentimos por él, lo que nos dejó. Pasas caminando y ojeas tu biblioteca y ves Cien años de soledad y enseguida lo asocias con una angustia linda y predestinada. Miras un poco más y el desasosiego se hace presente si observas el lomo de algún libro de Pessoa. La sangre y la lucha cotidiana de Roma empapa tu mente si aparece el nombre de Santiago Posteguillo.

Como hago cada vez que me dispongo a reseñar, agarro el libro en cuestión y lo coloco a mi lado y frente al ordenador; lo necesito allí, acompañándome en esa ardua y hermosa tarea de contarle a los lectores de Libros y literatura de qué va el libro, de intentar resumirlo en pocas líneas, de transmitirle a los internautas qué sensaciones particulares me dejó su lectura y por qué deberían, según mi visión fanática, salir corriendo a la librería a comprarlo. Un libro ya no es solo un libro tras leerlo y cuando lo vemos, muchos días después, al pasar, instalado en la biblioteca personal para su dulce reposo, el sólo hecho de observarlo ya nos dice algo: al instante nos envía un mensaje que resume lo que sentimos por él, lo que nos dejó. Pasas caminando y ojeas tu biblioteca y ves Cien años de soledad y enseguida lo asocias con una angustia linda y predestinada. Miras un poco más y el desasosiego se hace presente si observas el lomo de algún libro de Pessoa. La sangre y la lucha cotidiana de Roma empapa tu mente si aparece el nombre de Santiago Posteguillo.

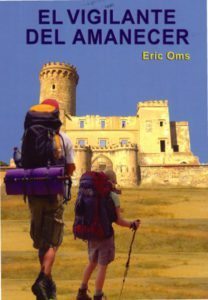

Dicen por ahí que la fe mueve montañas, pero también que el amor es ciego y que los celos matan; cada una de estas sentencias pueden ser verdaderas, pero no es algo que ahora quiera ponerme a pensar; si las cito es porque se me ocurre pensar que de cada una de esas situaciones se puede sacar algo positivo: se trata de convertir el vacío en arte, ya sea una canción, un dibujo, un libro… Específicamente, los celos son, como decía el filósofo Michel de Montaigne, “de todas las enfermedades del espíritu, aquella a la cual más cosas sirven de alimento y ninguna de remedio” y no es loco asegurar que los celos tienen una parte buena: han producido muchísima literatura gracias a la imaginación de la que se nutre el celoso. El vigilante del amanecer, de Eric Oms, narra, entre otras cosas, el sufrimiento, el dolor y la paranoia que atraviesa un celoso y sobre todo el modo en el que este síntoma puede modificar la vida de una persona.

Dicen por ahí que la fe mueve montañas, pero también que el amor es ciego y que los celos matan; cada una de estas sentencias pueden ser verdaderas, pero no es algo que ahora quiera ponerme a pensar; si las cito es porque se me ocurre pensar que de cada una de esas situaciones se puede sacar algo positivo: se trata de convertir el vacío en arte, ya sea una canción, un dibujo, un libro… Específicamente, los celos son, como decía el filósofo Michel de Montaigne, “de todas las enfermedades del espíritu, aquella a la cual más cosas sirven de alimento y ninguna de remedio” y no es loco asegurar que los celos tienen una parte buena: han producido muchísima literatura gracias a la imaginación de la que se nutre el celoso. El vigilante del amanecer, de Eric Oms, narra, entre otras cosas, el sufrimiento, el dolor y la paranoia que atraviesa un celoso y sobre todo el modo en el que este síntoma puede modificar la vida de una persona.