Cuando en este lacrimal valle las cosas se ponen más chungas de lo que podemos aguantar, todos necesitamos un álbum mental de recuerdos en el que poder refugiarnos. A todos nos gustaría haber disfrutado una infancia idílica, como la de Aquellos maravillosos años, llenos de aventuras, amorcitos y momentos epifánicos. El problema es que las infancias son como las narices: cada uno tiene la que le ha tocado, y dado que los recuerdos, de momento, no podemos embellecerlos mediante cirugía plástica, pues agua y ajo.

Cuando en este lacrimal valle las cosas se ponen más chungas de lo que podemos aguantar, todos necesitamos un álbum mental de recuerdos en el que poder refugiarnos. A todos nos gustaría haber disfrutado una infancia idílica, como la de Aquellos maravillosos años, llenos de aventuras, amorcitos y momentos epifánicos. El problema es que las infancias son como las narices: cada uno tiene la que le ha tocado, y dado que los recuerdos, de momento, no podemos embellecerlos mediante cirugía plástica, pues agua y ajo.

Naturalmente, todo esto no lo digo por mí, que al fin y al cabo, tuve mis veranos en la playa, mis noches de Reyes y sólo algún que otro roce con los quinquis del barrio. Lo digo por Yuri, el atormentado protagonista de esta enigmática y turbadora novela gráfica titulada La única voz.

Yuri no es esquizofrénico. Oye voces, pero no son imaginarias ni le llegan de un recodo de su mente. Son muy reales. En su infancia Yuri desarrolló una hipersensitividad auditiva imposible de curar, y, sin ir más lejos, la voz del doctor que les da la mala noticia a sus padres le produce a nuestro héroe una dolorosísima descarga en la cabeza.

Pasan veintitrés años y nos encontramos de nuevo con Yuri, que está intentando poner remedio a su tortura. Las voces, los gritos y hasta los silencios de los vecinos convierten cada segundo de su existencia en un suplicio. Pero ahora, con la ayuda de un curioso pingüinito de juguete, ha conseguido fabricar una caja de resonancia con la que, mediante “un sonido mágico que reverbere mi grito hasta su mundo”, espera conseguir ponerse en contacto con sus espíritus guía. Sin embargo, el resultado de su ensordecedor experimento no será exactamente lo que espera.

Por otra parte tenemos a Irene, atrapada en un cuerpo provisto de pene, que se vende a viejos verdes con el fin de ahorrar el dinero que necesita para la operación que ha de cambiar su vida. Tanto Irene como Yuri, cuyos destinos se van a cruzar por segunda vez, viven en un mundo plagado de fealdad, y ese feísmo grotesco y repulsivo de los personajes que los rodean, con sus pelos inesperados, sus malhumoradas arrugas, sus espesos olores y sus vasos capilares desbocados, es una de las características más llamativas de las extraordinarias ilustraciones de La única voz. Pero si esta novela es misteriosa e inquietante, lo es sobre todo por el viaje que emprende Yuri.

Y es que cuando una novela es tan oscura y casi críptica como ésta, el lector tiene carta blanca para interpretarla a su manera, es decir como quiera o, en este caso, como buenamente pueda. Pues bien, lo que servidor ha visto en La única voz no es un mero viaje de turismo psicoterapéutico por parte de un adulto traumatizado a un rincón perdido de la memoria. El viaje de Yuri es un viaje al inconsciente colectivo, un verdadero viaje chamánico en el que nos encontramos (nótese el plural) con los tótems, ritos y amuletos de nuestros ancestros. Y así, entre cráneos de animales, criaturas atrapadas en una lacerante metamorfosis, castraciones purificadoras, sangre, fuego, ruinas y muerte, disfrutamos de una novela gráfica pequeñita y grandiosa que se enriquece con cada lectura.

A los que vivimos sin lujos, pero también sin estrecheces, a los que podemos salir a cenar una vez al mes y llevar a los niños al cine el día del espectador, a los que recibimos como un puñetazo la factura de la luz, pero la pagamos puntualmente, nos cuesta imaginar la vida del desahuciado. Podemos, naturalmente, indignarnos, compadecernos y ayudar, pero, si estás leyendo esto, lo más probable es estés muy lejos de preocuparte por dónde dormirás la semana que viene o de dónde vas a sacar dinero para la ropa de tus niños. Y nos cuesta imaginar esa vida no sólo porque nuestra situación actual pueda ser más o menos estable, sino porque nuestra imaginación nos impide dar un salto tan cruel en el tiempo. Si hoy estoy aquí, ¿por qué iba a estar mañana en la calle?

A los que vivimos sin lujos, pero también sin estrecheces, a los que podemos salir a cenar una vez al mes y llevar a los niños al cine el día del espectador, a los que recibimos como un puñetazo la factura de la luz, pero la pagamos puntualmente, nos cuesta imaginar la vida del desahuciado. Podemos, naturalmente, indignarnos, compadecernos y ayudar, pero, si estás leyendo esto, lo más probable es estés muy lejos de preocuparte por dónde dormirás la semana que viene o de dónde vas a sacar dinero para la ropa de tus niños. Y nos cuesta imaginar esa vida no sólo porque nuestra situación actual pueda ser más o menos estable, sino porque nuestra imaginación nos impide dar un salto tan cruel en el tiempo. Si hoy estoy aquí, ¿por qué iba a estar mañana en la calle?

Del mismo modo que, según dicen, el sentido común es el menos común de los sentidos, podemos decir que la gente corriente es la más extraordinaria que existe. Coged una revista y leed sobre la vida y milagros del futbolista estrella del momento, escuchad al actor de moda contar su vida, descubrid cómo le gusta pasar el tiempo libre a esa cantante revelación. Rascad un poco esa superficie de glamour y famoseo y veréis que sus vidas no son tan diferentes de las del resto de los mortales. Rascad un poquito más y os convenceréis de que, en realidad, sí son diferentes: son infinitamente más anodinas que la de cualquier hijo de vecino. Y hablando de hijos de vecinos, hoy os traigo unos personajes tan interesantes como el señor del cuarto segunda. O más.

Del mismo modo que, según dicen, el sentido común es el menos común de los sentidos, podemos decir que la gente corriente es la más extraordinaria que existe. Coged una revista y leed sobre la vida y milagros del futbolista estrella del momento, escuchad al actor de moda contar su vida, descubrid cómo le gusta pasar el tiempo libre a esa cantante revelación. Rascad un poco esa superficie de glamour y famoseo y veréis que sus vidas no son tan diferentes de las del resto de los mortales. Rascad un poquito más y os convenceréis de que, en realidad, sí son diferentes: son infinitamente más anodinas que la de cualquier hijo de vecino. Y hablando de hijos de vecinos, hoy os traigo unos personajes tan interesantes como el señor del cuarto segunda. O más.

Si nuestros abuelos tuvieron que espabilarse como pudieron para sobrevivir en los años de posguerra, si hubo un éxodo del campo a la gran urbe que cambió para siempre nuestra sociedad, si el extrarradio de nuestras ciudades crió leyendas como el Vaquilla o el Torete, y si los que crecimos en los 80 nos curtimos en barrios de quinquis, conciertos heavies y bares musicales, explíqueme alguien por qué en nuestra lengua no existe un adjetivo con la misma carga semántica que tiene en inglés la palabra streetwise, que viene a querer decir, pues eso, alguien que sabe en qué kiosco te dan más regaliz por un duro o a partir de qué hora no conviene entrar en esos futbolines.

Si nuestros abuelos tuvieron que espabilarse como pudieron para sobrevivir en los años de posguerra, si hubo un éxodo del campo a la gran urbe que cambió para siempre nuestra sociedad, si el extrarradio de nuestras ciudades crió leyendas como el Vaquilla o el Torete, y si los que crecimos en los 80 nos curtimos en barrios de quinquis, conciertos heavies y bares musicales, explíqueme alguien por qué en nuestra lengua no existe un adjetivo con la misma carga semántica que tiene en inglés la palabra streetwise, que viene a querer decir, pues eso, alguien que sabe en qué kiosco te dan más regaliz por un duro o a partir de qué hora no conviene entrar en esos futbolines.

El arte de verdad no envejece. Tampoco la buena comedia. Respecto a la primera de estos dos frases seudolapidarias, no tenéis más que echar un vistazo a

El arte de verdad no envejece. Tampoco la buena comedia. Respecto a la primera de estos dos frases seudolapidarias, no tenéis más que echar un vistazo a

Antes de que existieran los friquis, los geeks, los nerds y todos esos términos de nuevo cuño que tan políglotas y modelnos nos hacen sentir, a los tipos como yo nos llamaban, sencillamente, bichos raros. Y mira que servidor lo era. De modo parecido a lo que le sucede a Gabrielle Bell, era capaz de provocar en aquéllos que me rodeaban sentimientos de irritación, compasión, confusión, miedo y muy moderada admiración (los bichos raros solemos ser un pelín más inteligentes que el común de los mortales, modestia aparte).

Antes de que existieran los friquis, los geeks, los nerds y todos esos términos de nuevo cuño que tan políglotas y modelnos nos hacen sentir, a los tipos como yo nos llamaban, sencillamente, bichos raros. Y mira que servidor lo era. De modo parecido a lo que le sucede a Gabrielle Bell, era capaz de provocar en aquéllos que me rodeaban sentimientos de irritación, compasión, confusión, miedo y muy moderada admiración (los bichos raros solemos ser un pelín más inteligentes que el común de los mortales, modestia aparte).

orados de los fenómenos paranormales, es decir, allá por finales de los 70 y principios de los 80, en casa veíamos con devoción aquel legendario programa presentado por el inolvidable Dr. Jiménez del Oso titulado Más allá. Todavía se me ponen los pelos de punta al recordar la introducción, con unos dibujos escalofriantes y una música propia de una sala de torturas. En una ocasión, recuerdo que hablaron de un experimento que consistía, sencillamente, en grabar el silencio (hay que recordar también que eran los años del boom del casete. Los mileniales no pueden imaginar la absoluta revelación que supuso para nosotros la posibilidad de grabar y escuchar nuestra propia voz). La gracia del experimento radicaba, por supuesto, en que el silencio estaba, decía el señor del Oso, repleto de sonidos y voces de ultratumba, inaudibles para el oído humano, pero , curiosamente, muy fáciles de registrar en una grabadora. Y un día mis padres decidieron salir al campo radiocasete en ristre y realizar el experimento. Como vemos, no fueron Mulder y Scully los que acuñaron aquello de “la verdad está ahí fuera”. Pero, ¿lo está?

orados de los fenómenos paranormales, es decir, allá por finales de los 70 y principios de los 80, en casa veíamos con devoción aquel legendario programa presentado por el inolvidable Dr. Jiménez del Oso titulado Más allá. Todavía se me ponen los pelos de punta al recordar la introducción, con unos dibujos escalofriantes y una música propia de una sala de torturas. En una ocasión, recuerdo que hablaron de un experimento que consistía, sencillamente, en grabar el silencio (hay que recordar también que eran los años del boom del casete. Los mileniales no pueden imaginar la absoluta revelación que supuso para nosotros la posibilidad de grabar y escuchar nuestra propia voz). La gracia del experimento radicaba, por supuesto, en que el silencio estaba, decía el señor del Oso, repleto de sonidos y voces de ultratumba, inaudibles para el oído humano, pero , curiosamente, muy fáciles de registrar en una grabadora. Y un día mis padres decidieron salir al campo radiocasete en ristre y realizar el experimento. Como vemos, no fueron Mulder y Scully los que acuñaron aquello de “la verdad está ahí fuera”. Pero, ¿lo está?

La gran literatura, esa que a algunos les llega al alma y a otros a las entrañas, no se nutre del qué, sino del cómo. Una historia universal narrada de forma anodina se queda en historia anodina. Del mismo modo, una historia personal, íntima, y aparentemente intransferible, si es narrada con talento y sensibilidad, tiene todos los números para convertirse en una historia universal. Eso es lo que hace que este lector se haya emocionado con Piruetas. Porque en esta historia de los tempranos años de adolescencia de una niña lesbiana que se levanta a las 4 de la mañana para ir a clases de patinaje se ha reconocido perfectamente este padre, heterosexual de cabello cada vez menos negro, cuyos conocimientos del patinaje artístico se limitan a saber que está prohibido caerse.

La gran literatura, esa que a algunos les llega al alma y a otros a las entrañas, no se nutre del qué, sino del cómo. Una historia universal narrada de forma anodina se queda en historia anodina. Del mismo modo, una historia personal, íntima, y aparentemente intransferible, si es narrada con talento y sensibilidad, tiene todos los números para convertirse en una historia universal. Eso es lo que hace que este lector se haya emocionado con Piruetas. Porque en esta historia de los tempranos años de adolescencia de una niña lesbiana que se levanta a las 4 de la mañana para ir a clases de patinaje se ha reconocido perfectamente este padre, heterosexual de cabello cada vez menos negro, cuyos conocimientos del patinaje artístico se limitan a saber que está prohibido caerse.

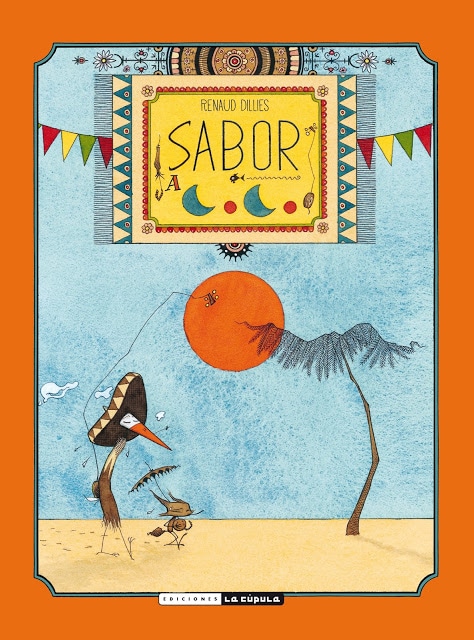

En mitad del desierto y bajo un sol de justicia, una cigüeña llamada Jiri y un zorro bastante afelinado que responde al nombre de Polka tienen calor y pasan sed. Parten en busca de algo que beber, pero, tras una serie de encuentros con personajes a cual más curioso, no encuentran más que un coco. ¿Cómo abrirlo?

En mitad del desierto y bajo un sol de justicia, una cigüeña llamada Jiri y un zorro bastante afelinado que responde al nombre de Polka tienen calor y pasan sed. Parten en busca de algo que beber, pero, tras una serie de encuentros con personajes a cual más curioso, no encuentran más que un coco. ¿Cómo abrirlo?

La imaginación es una cosa muy bonita y práctica. Nos permite tanto hallar soluciones insospechadas a nuestros problemas como crear maravillosos mundos de fantasía (imaginación y fantasía no son sinónimos, se ponga como se ponga el diccionario; la fantasía no es sino una vertiente de la imaginación). Cuando iba al cole, nada me gustaba tanto como que la seño nos mandara hacer algún trabajo que requiriera de la imaginación. Y no se me daba mal, a decir de mis amigos. Podía inventarme personajes resultones (con nombres graciosos y todo), situaciones más o menos ocurrentes, ir un poquito más allá del lugar común para hallar una salida ingeniosa, y, desde luego, nadie me superaba en el arte de poner motes. Pero de una cosa estoy seguro: al lado de

La imaginación es una cosa muy bonita y práctica. Nos permite tanto hallar soluciones insospechadas a nuestros problemas como crear maravillosos mundos de fantasía (imaginación y fantasía no son sinónimos, se ponga como se ponga el diccionario; la fantasía no es sino una vertiente de la imaginación). Cuando iba al cole, nada me gustaba tanto como que la seño nos mandara hacer algún trabajo que requiriera de la imaginación. Y no se me daba mal, a decir de mis amigos. Podía inventarme personajes resultones (con nombres graciosos y todo), situaciones más o menos ocurrentes, ir un poquito más allá del lugar común para hallar una salida ingeniosa, y, desde luego, nadie me superaba en el arte de poner motes. Pero de una cosa estoy seguro: al lado de

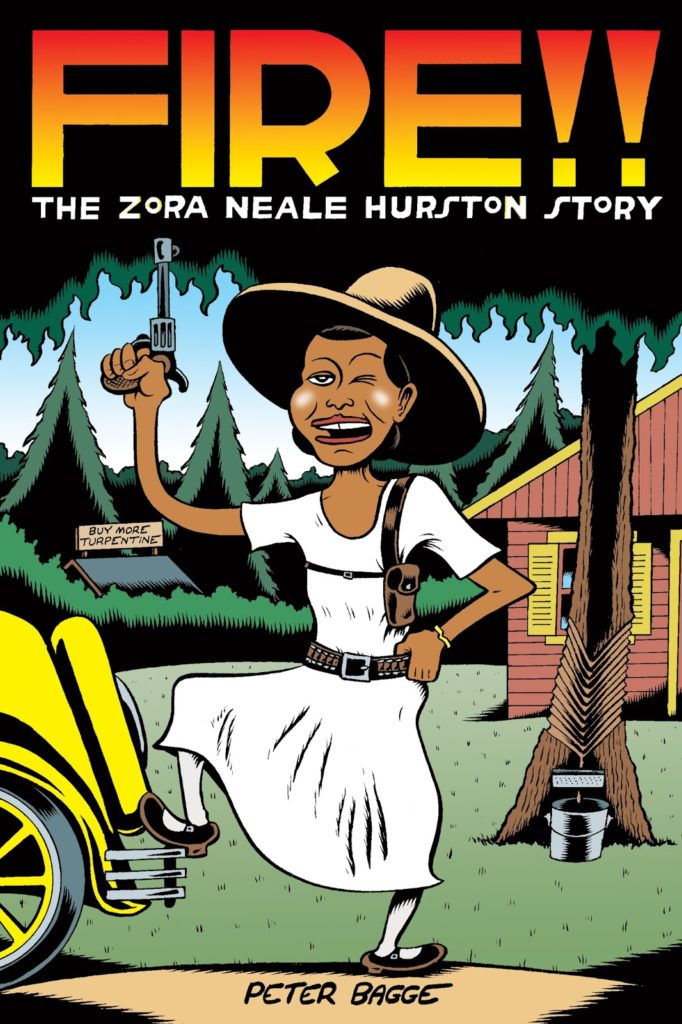

Como la mejor literatura, la novela gráfica no sólo nos ayuda a conocer el mundo, sino que, con cada vez mayor frecuencia, resucita a extraordinarios personajes como

Como la mejor literatura, la novela gráfica no sólo nos ayuda a conocer el mundo, sino que, con cada vez mayor frecuencia, resucita a extraordinarios personajes como

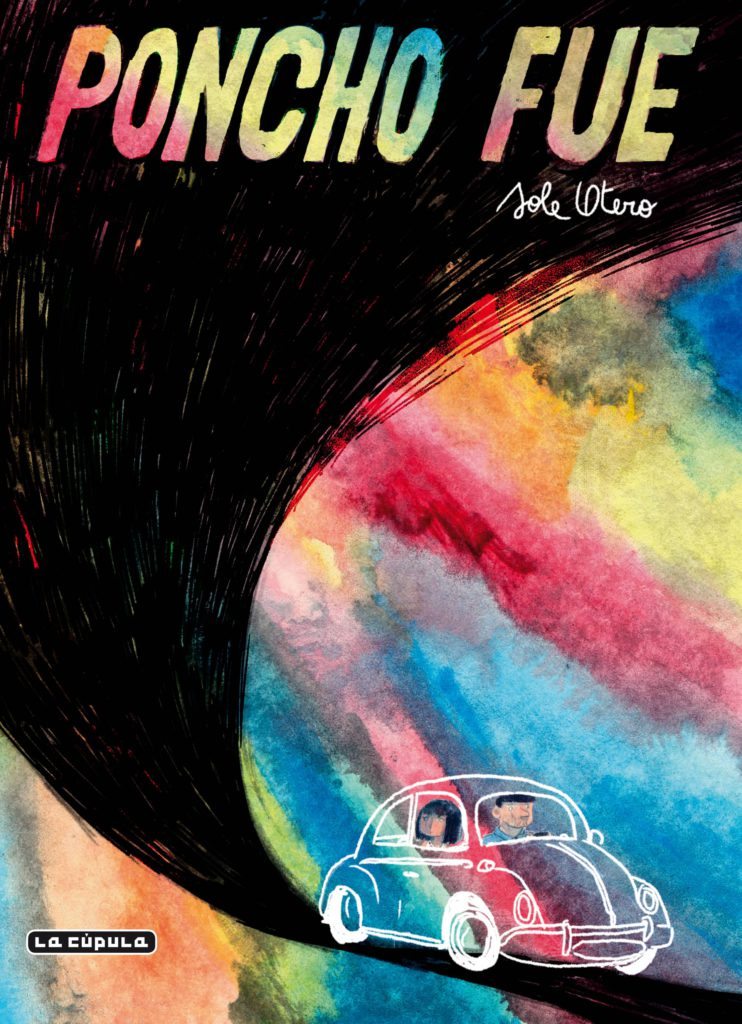

Todos hemos oído alguna vez aquello de que el amor es ciego, una frase que a los feos siempre nos ha llenado de fe y esperanza. Y además es cierta. Decidme, si no, cómo se explica que una mujer tan hermosa como la mía se fijara en un tipo con mi careto, si no es por mi despampanante belleza interior.

Todos hemos oído alguna vez aquello de que el amor es ciego, una frase que a los feos siempre nos ha llenado de fe y esperanza. Y además es cierta. Decidme, si no, cómo se explica que una mujer tan hermosa como la mía se fijara en un tipo con mi careto, si no es por mi despampanante belleza interior.