Sucede que un buen día, en algún momento de nuestra paternidad, descubrimos a nuestro padre agazapado en nuestro interior. Puede que lo encontremos en una palabra que decimos y que hacía treinta años que no oíamos, en un gesto que hacemos, en el modo de reñir a nuestros hijos o en los hábitos caseros que cultivamos. Quizá nos demos cuenta de ello en seguida, o quizá tenga que ser nuestra madre quien nos lo señale: “tu padre también siempre se sentaba así”. Pero esas palabras, que a la mayoría nos llenan de orgullo y emoción, nos revelan asimismo la triste condición del hijo, a saber, que sólo empezamos a conocer de verdad a nuestro padre cuando ya no está.

Sucede que un buen día, en algún momento de nuestra paternidad, descubrimos a nuestro padre agazapado en nuestro interior. Puede que lo encontremos en una palabra que decimos y que hacía treinta años que no oíamos, en un gesto que hacemos, en el modo de reñir a nuestros hijos o en los hábitos caseros que cultivamos. Quizá nos demos cuenta de ello en seguida, o quizá tenga que ser nuestra madre quien nos lo señale: “tu padre también siempre se sentaba así”. Pero esas palabras, que a la mayoría nos llenan de orgullo y emoción, nos revelan asimismo la triste condición del hijo, a saber, que sólo empezamos a conocer de verdad a nuestro padre cuando ya no está.

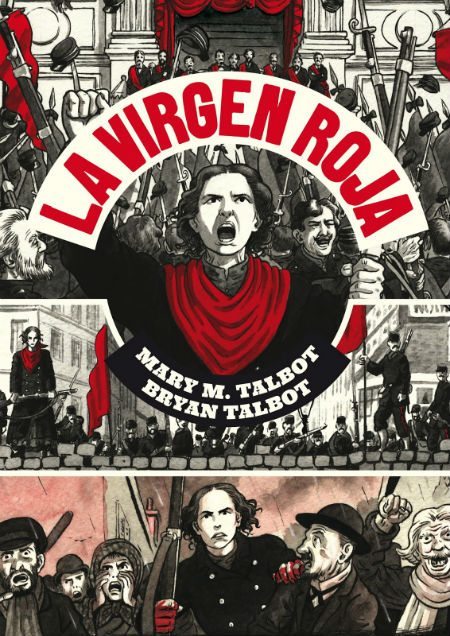

Algo parecido le sucede a Mary M. Talbot, que en el funeral de su padre, abrumada por el aluvión de testimonios de personas que lo conocieron y apreciaron, constata un hecho ante el cual un hijo no sabe muy bien cómo reaccionar:

Parece que mi padre era encantador en todas partes. Pero muy rara vez en casa.

Y esa doble faceta de la personalidad de su padre es tan sólo uno de los muchos paralelismos que la autora británica descubre entre su vida y la de Lucia Joyce, hija de James Joyce, y que nos narra de manera amena y magistral en La niña de sus ojos.

Parece ser que al autor de Ulises, uno de los grandes de la literatura universal de todos los tiempos, la paternidad no se le daba tan bien como retratar al joven artista adolescente, trasladar a Odiseo a Dublín, o crear palabras nuevas a partir de lenguas diferentes. Ésa fue una de las técnicas que empleó en su última obra, en la que empleó varios años de su vida que dieron como fruto Finnegan’s Wake, una novela prácticamente ilegible que a lo largo de los años ha hecho las delicias de apenas un puñado de eruditos. Entre ellos, James A. Atherton, el padre de la autora, reconocido experto en la opus magnum del irlandés.

Tanto Mary M. Talbot como Lucia Joyce, pues, crecieron a la sombra de un padre cuyo mayor deleite consistía en encerrarse con sus libros, sus diccionarios y su máquina de escribir. Pero Lucia tuvo además la mala fortuna de ser la hija de un genio, de alguien que vivía por y para (y el resto de preposiciones) su obra. Ser la hija de alguien admirado por todo el mundo podría parecer envidiable, pero cuando tú misma tienes serias inquietudes artísticas, el peso de la obra y la figura de tu padre puede resultar imposible de soportar.

Así, la autora entrelaza la narración de su infancia y adolescencia con la de Lucia Joyce, y lo hace con tanta destreza que pasamos de la una a la otra con la misma naturalidad con que pasamos la página. A ello se une el arte de su marido, el ilustrador Bryan Talbot, quien hace un trabajo espectacular, con el tipo de viñeta precisa para cada momento, desde el caos del ambiente familiar de las primeras páginas, hasta la monótona espera y la brutal escena del parto, pasando por el estilo periodístico con el que retrata los años de los Joyce en París. La propia Mary, incapaz, acertadamente, de retocar el trabajo artístico de su marido, opta, en un toque posmodernista, por insertar comentarios sobre un par de anacronismos en los que incurre su marido.

A la autora le tocó vivir esa pequeña tragedia, que mencionamos más arriba, de empezar a conocer a su padre el día en que éste murió. Lucia Joyce, por su parte, conoció demasiado bien al suyo, el genio que contribuyó a hacer de su vida un auténtico infierno. Moviéndonos entre la Inglaterra que va de la posguerra a los años hippies y, por otro lado, el París de Josephine Baker, Samuel Beckett, Sylvia Beach y el modernismo, esta extraordinaria La niña de sus ojos nos narra ambas vidas en una historia que es, como cualquier obra del propio Joyce, emotiva, cruel y divertida.

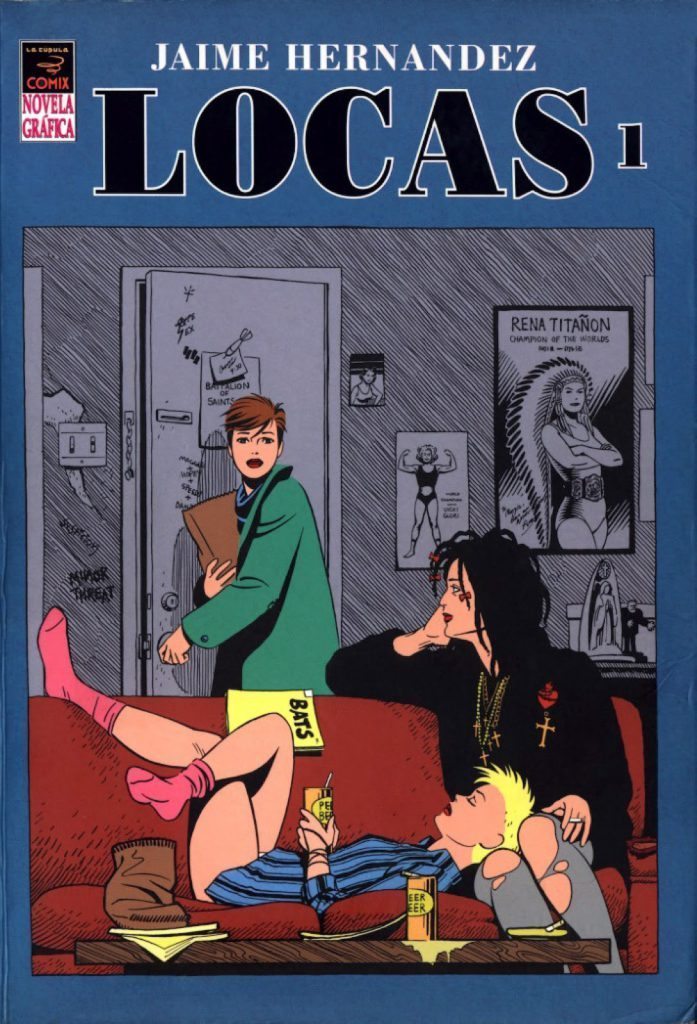

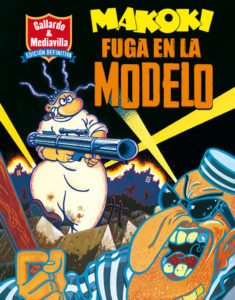

Los que ya tenemos una edad recordamos muy bien, y con inveterada nostalgia, la época dorada de los quinquis. Comprendía ésta los últimos años de la década de los 70, en la que tantas cosas cambiaron, y principios de los 80, cuando por primera vez nos pusimos a hacer cola para comprar el pasaje a la modernidad. Eran los años de la sirla y el caballo, cuando los relojes se llamaban peluco, la basca apoquinaba para pillar cien duros de costo, el primo de nuestro colega era un lejía que se bajaba al moro cada mes para subir cargado de mandanga, y nuestra vida cultural se reflejaba en fanzines.

Los que ya tenemos una edad recordamos muy bien, y con inveterada nostalgia, la época dorada de los quinquis. Comprendía ésta los últimos años de la década de los 70, en la que tantas cosas cambiaron, y principios de los 80, cuando por primera vez nos pusimos a hacer cola para comprar el pasaje a la modernidad. Eran los años de la sirla y el caballo, cuando los relojes se llamaban peluco, la basca apoquinaba para pillar cien duros de costo, el primo de nuestro colega era un lejía que se bajaba al moro cada mes para subir cargado de mandanga, y nuestra vida cultural se reflejaba en fanzines.

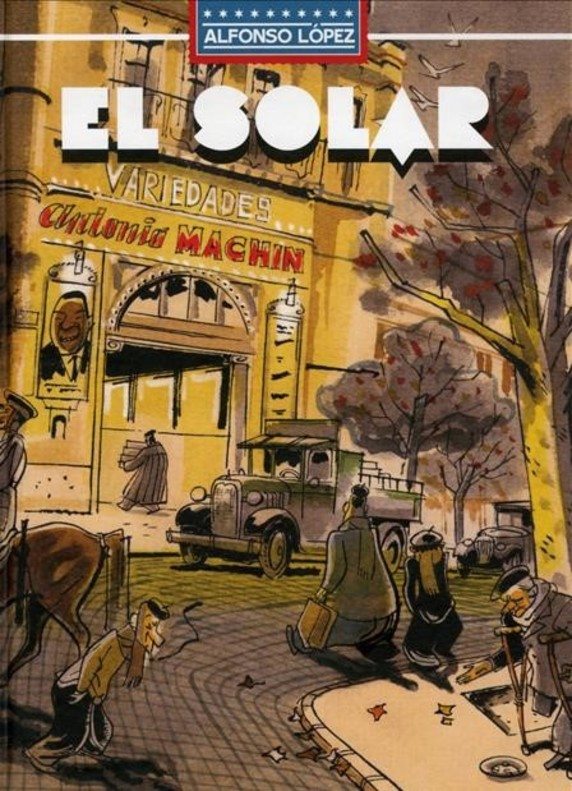

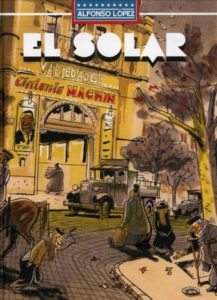

Sabemos por experiencia que la relectura de un libro de nuestra juventud siempre nos depara sorpresas que, como tales, pueden ser buenas o malas. Las segundas, que son quizá las más habituales, acostumbran, con esa sensación de “¿de verdad esto me gustó tanto?”, a dejarnos decepcionados, chafados, y a amargar para siempre lo que hasta entonces había sido un grato recuerdo. Pero, por fortuna, la visita a nuestras lecturas juveniles o incluso infantiles también nos puede deparar sorpresas agradables, como descubrimos, curiosamente, leyendo una obra completamente nueva: la estupenda El solar, de Alfonso López.

Sabemos por experiencia que la relectura de un libro de nuestra juventud siempre nos depara sorpresas que, como tales, pueden ser buenas o malas. Las segundas, que son quizá las más habituales, acostumbran, con esa sensación de “¿de verdad esto me gustó tanto?”, a dejarnos decepcionados, chafados, y a amargar para siempre lo que hasta entonces había sido un grato recuerdo. Pero, por fortuna, la visita a nuestras lecturas juveniles o incluso infantiles también nos puede deparar sorpresas agradables, como descubrimos, curiosamente, leyendo una obra completamente nueva: la estupenda El solar, de Alfonso López.

Antes de que todos supiéramos inglés, en España se traducían los títulos de las películas. Los traductores se lo pasaban pipa compitiendo por ver quién se alejaba más del original o, sencillamente, quién era capaz de desvirtuarlo por completo. Existen incontables ejemplos de ello, pero hoy me basta con citar sólo uno. ¿Os acordáis de aquella gran comedia de Billy Wilder, que inmortalizó la imagen de Marilyn Monroe sobre la salida de ventilación del metro? En español se tituló La tentación vive arriba, porque el personaje de Marilyn vivía encima del señor que se la mira en la famosa foto, y porque además ella era una chica muy tentadora. Todo muy sutil, como veis. Pues bien, en inglés el título era The seven-year itch, que hace referencia a ese picorcillo que, a decir de algunos psicólogos, les entra a los miembros de una pareja tras siete años de relación y que los lleva a tontear fuera de ella.

Antes de que todos supiéramos inglés, en España se traducían los títulos de las películas. Los traductores se lo pasaban pipa compitiendo por ver quién se alejaba más del original o, sencillamente, quién era capaz de desvirtuarlo por completo. Existen incontables ejemplos de ello, pero hoy me basta con citar sólo uno. ¿Os acordáis de aquella gran comedia de Billy Wilder, que inmortalizó la imagen de Marilyn Monroe sobre la salida de ventilación del metro? En español se tituló La tentación vive arriba, porque el personaje de Marilyn vivía encima del señor que se la mira en la famosa foto, y porque además ella era una chica muy tentadora. Todo muy sutil, como veis. Pues bien, en inglés el título era The seven-year itch, que hace referencia a ese picorcillo que, a decir de algunos psicólogos, les entra a los miembros de una pareja tras siete años de relación y que los lleva a tontear fuera de ella.

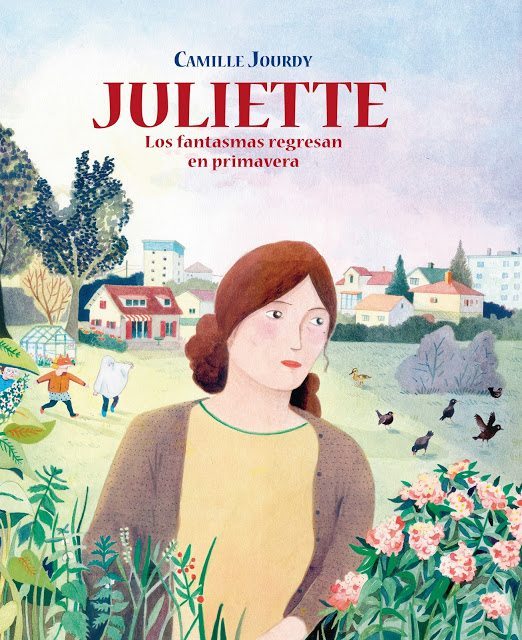

Todos conocéis esa sensación tan agradable que tenemos a veces al salir del cine, cuando hemos visto una película con personajes creíbles, entrañables, con una historia cotidiana, casi trivial, pero con ese toque que hace que la sintamos muy cercana. En inglés hay un término muy preciso para referirse a dichas historias: feelgood. Así, una película feelgood es una película que te hace sentir bien contigo mismo, con el mundo y con los personajes. Pensad, qué sé yo, en Amélie. Por su parte, no se me ocurre mejor ejemplo para un libro feelgood que este entrañable y divertido Juliette. Los fantasmas regresan en primavera, de Camille Jourdy. Y mientras os dejo que vayáis pensando en una traducción de feelgood (nada de dejarlo en inglés, por favor), hablemos un poquito de esta estupenda novela gráfica.

Todos conocéis esa sensación tan agradable que tenemos a veces al salir del cine, cuando hemos visto una película con personajes creíbles, entrañables, con una historia cotidiana, casi trivial, pero con ese toque que hace que la sintamos muy cercana. En inglés hay un término muy preciso para referirse a dichas historias: feelgood. Así, una película feelgood es una película que te hace sentir bien contigo mismo, con el mundo y con los personajes. Pensad, qué sé yo, en Amélie. Por su parte, no se me ocurre mejor ejemplo para un libro feelgood que este entrañable y divertido Juliette. Los fantasmas regresan en primavera, de Camille Jourdy. Y mientras os dejo que vayáis pensando en una traducción de feelgood (nada de dejarlo en inglés, por favor), hablemos un poquito de esta estupenda novela gráfica.

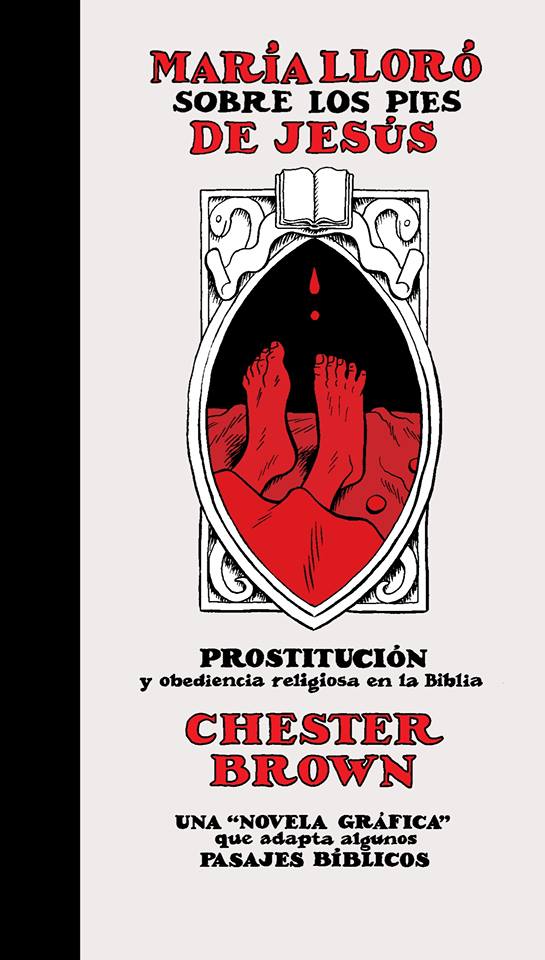

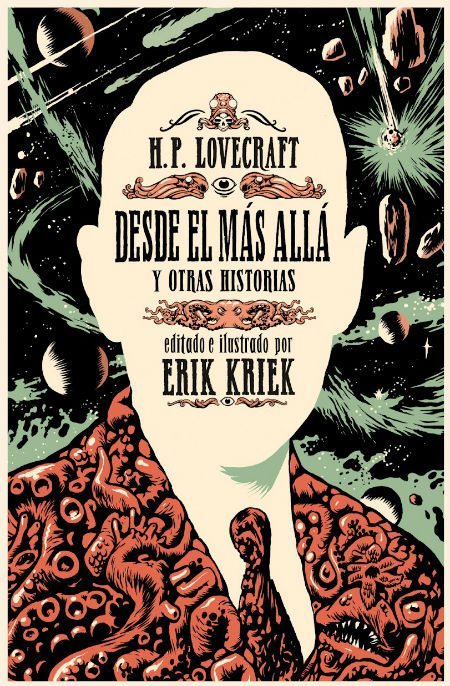

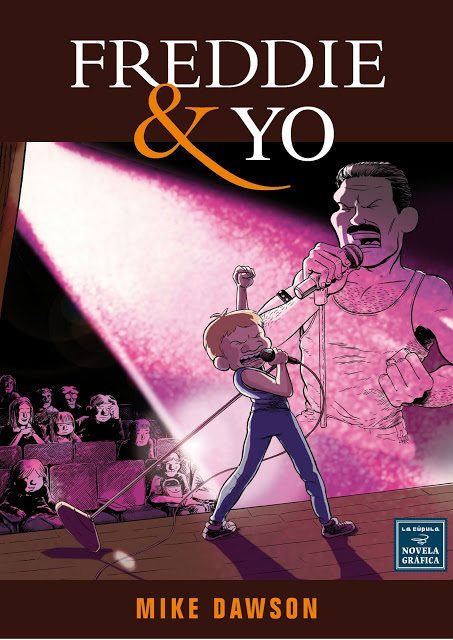

Desde hace algunos años, la novela gráfica ha empezado a salir de la introspección autobiográfica y la ficción más fantasiosa para adentrarse en la vida de los demás y la historia de otros lugares. Ahí están, por ejemplo, las impagables crónicas de

Desde hace algunos años, la novela gráfica ha empezado a salir de la introspección autobiográfica y la ficción más fantasiosa para adentrarse en la vida de los demás y la historia de otros lugares. Ahí están, por ejemplo, las impagables crónicas de