Año 1920. España. Hombre flaco, gallego, de extravagante porte. Capa sobre sus hombros, larga melena cubierta por un sombrero —uno de copa—, quevedos y barba de chivo. Y manco, que eso también hay que saber lucirlo. ¿Su nombre real? Ramón Valle Peña. Él mismo decidió cambiárselo por el más sonoro y molón Ramón María del Valle-Inclán. Mucho mejor.

Año 1920. España. Hombre flaco, gallego, de extravagante porte. Capa sobre sus hombros, larga melena cubierta por un sombrero —uno de copa—, quevedos y barba de chivo. Y manco, que eso también hay que saber lucirlo. ¿Su nombre real? Ramón Valle Peña. Él mismo decidió cambiárselo por el más sonoro y molón Ramón María del Valle-Inclán. Mucho mejor.

Este hombre, que gustaba de codearse y reflexionar sobre filosofías irracionalistas en el seno de hombres graves y concentrados como Unamuno, Azorín o Baroja, resultaba siempre la nota discordante por sus excéntricas y bohemias costumbres. Fíjate hasta qué punto llegaban sus ideas que decidió abandonar los estudios de Derecho e irse a vivir a México porque, según él: «México se escribe con x». Y se quedó tan ancho. ¿Y cómo llegó a quedarse manco? Ese es otro capítulo de su esperpéntica —¡oh, fabuloso calificativo!— vida. Resulta que, tras su experiencia mexicana, todo con muchas x, y regresar a Madrid, su vehemencia le llevó a zurrarse con un amigo a bastonazo limpio. Decían los habituales del Café de la Montaña que Valle-Inclán era asiduo a acalorarse en debates y recurrir al duelo con sus homólogos. ¡Qué tiempos, oiga! En una discusión que no iba con él sobre la relación entre españoles y portugueses, Manuel Bueno dijo algo que no resultó del agrado de Valle-Inclán. Ni corto ni perezoso le espetó: «¡Qué quieres decir con eso, majadero?». Y Manuel Bueno, que no era muy dado al diálogo, le asestó un bastonazo en el brazo cuyo resultado fue la amputación por la lesión. Pero todo dentro del sentido más puramente bohemio, por supuesto. Nada de chocarrería castiza de borrachines literatos, que nuestro Valle-Inclán era mucho Valle-Inclán. No era ningún cualquiera.

En el año 1920 el autor perteneciente a la Generación del 98 revolucionó el teatro español publicando Luces de bohemia y un subgénero que él mismo creó, el esperpento. Se acuñó el término del esperpento a una mordaz visión de la sociedad española, una deformación caricaturizada del habla y de sus gentes de un modo grotesco. En la obra encuentras esta teoría en la escena XII en la que el protagonista, que en seguida hablo de él, toma la palabra y dice:

«La tragedia nuestra no es una tragedia […]. El sentido trágico de la vida española solo puede darse con una estética sistemáticamente deformada. España es una deformación grotesca de la civilización europea».

La técnica de la deformación esperpéntica se produce de la transformación que sufren los rostros en los espejos cóncavos que decoraban los escaparates del callejón del Gato en Madrid. Esa visión deformada, junto con las imágenes grotescas de los cuadros de Goya (según el protagonista: «El esperpentismo lo ha inventado Goya») inspiró a nuestro Valle, que era un cachondo, no lo olvides, a desarrollar ese género.

Luces de bohemia trata sobre un escritor ciego, Max Estrella, un soñador perdido en Madrid y hambriento que, sin dinero, se deja guiar por un lazarillo, don Latino de Híspalis, a través de los callejones sombríos y tabernas del Madrid de la época. En su paseo nocturno se producen una serie de sucesos de lo más triviales donde, paradójicamente, es el ciego quien ve la verdad que rodea la sociedad; lo grotesco. En una taberna comparte charla con su buen amigo Rubén Darío, se cruza en su camino con unas prostitutas, coincide con un grupo de amigos cuyos cánticos revolucionarios le llevarán preso al calabozo… En fin, lo que suele dar de sí una noche madrileña. No me digas que no te sientes identificado con el pobre Max. Un pasaje de escenarios múltiples de técnica muy cinematográfica (y de compleja representación en teatros de la época) le llevará a un funesto desenlace que pone la guinda a este goyesco cuadro esperpéntico.

Luces de bohemia fue en mi instituto lectura obligada. Y la disfruté. Mucho. Años después, vuelvo a encontrarme con una edición de esas que da gusto tener por sus comentarios de texto, esta vez a cargo de Francisco Caudet, y la soberbia documentación y profesionalidad con la que analizan la obra. Leer un libro en las cuidadas ediciones de Cátedra es una apuesta ganadora segura. Tiene todos los detalles necesarios para la comprensión de la lectura, la trayectoria del autor, el contexto espacio-temporal y un análisis crítico en profundidad y de gran rigor para aprender con cada página. De mis años de estudio en Literatura Española, y que ahora he vuelto a retomar, Bécquer y Valle-Inclán siempre fueron mis favoritos; con quienes más disfrutaba leyendo sus obras, de quienes más me fascinaban sus biografías. Ya solo me queda tener la oportunidad de ver representada esta genial obra de teatro.

Hablar de Román Sanz, el autor de este viaje onírico que es Intrusión, es hablar de un hombre, cuanto menos, peculiar. Peculiaridades tiene tanto en forma como en contenido. Si bien es cierto que haber estado en la presentación de su primera novela sirvió para percibir esos detalles que le caracterizan —se plantó en la librería con su chaquetón y sombrero texano— y donde mostró parte de su modo de expresión con los allí presentes, muchos más son los rasgos personales que puedes encontrar en la narración de su obra. Una obra que, a priori, ya muestra en su sinopsis la marcada personalidad del texto: «La pregunta correcta no es si este libro es para usted, es si usted está listo para este libro».

Hablar de Román Sanz, el autor de este viaje onírico que es Intrusión, es hablar de un hombre, cuanto menos, peculiar. Peculiaridades tiene tanto en forma como en contenido. Si bien es cierto que haber estado en la presentación de su primera novela sirvió para percibir esos detalles que le caracterizan —se plantó en la librería con su chaquetón y sombrero texano— y donde mostró parte de su modo de expresión con los allí presentes, muchos más son los rasgos personales que puedes encontrar en la narración de su obra. Una obra que, a priori, ya muestra en su sinopsis la marcada personalidad del texto: «La pregunta correcta no es si este libro es para usted, es si usted está listo para este libro».

Si hago memoria de las primeras novelas juveniles que me mandaban leer en el colegio, se me pasan por la cabeza títulos como Manolito Gafotas, de

Si hago memoria de las primeras novelas juveniles que me mandaban leer en el colegio, se me pasan por la cabeza títulos como Manolito Gafotas, de

Voy a escribir a la página oficial de la RAE (Real Academia Española) para solicitar que en la próxima revisión del diccionario incluyan, al lado del término «escritor prolífico», una fotografía de

Voy a escribir a la página oficial de la RAE (Real Academia Española) para solicitar que en la próxima revisión del diccionario incluyan, al lado del término «escritor prolífico», una fotografía de

«Batman, ojalá hubieses estado ahí esa noche».

«Batman, ojalá hubieses estado ahí esa noche».

El escritor Michael Ende, en su mágica novela

El escritor Michael Ende, en su mágica novela

«No eches raíces, no te establezcas. Cambia a menudo de lugar, lleva una vida nómada… No necesitas tener a alguien contigo para traer una nueva luz a tu vida. Está ahí fuera, sencillamente».

«No eches raíces, no te establezcas. Cambia a menudo de lugar, lleva una vida nómada… No necesitas tener a alguien contigo para traer una nueva luz a tu vida. Está ahí fuera, sencillamente».

La fantasía, la ciencia ficción, los personajes divertidos y bien desarrollados, desconectar durante horas y no querer soltar un libro, no saber nada de un escritor y, solo con leer un primer capítulo suyo, querer saberlo todo sobre él, mola. Todo aquello que me haga pasármelo pirata mola. Y con Brandon Sanderson, todo eso que tanto me gusta, no parece tener fin. Y eso… sí, eso mola.

La fantasía, la ciencia ficción, los personajes divertidos y bien desarrollados, desconectar durante horas y no querer soltar un libro, no saber nada de un escritor y, solo con leer un primer capítulo suyo, querer saberlo todo sobre él, mola. Todo aquello que me haga pasármelo pirata mola. Y con Brandon Sanderson, todo eso que tanto me gusta, no parece tener fin. Y eso… sí, eso mola.

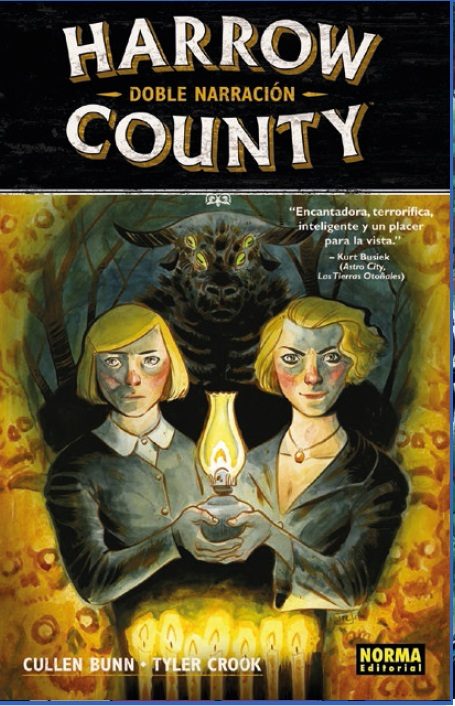

El catálogo de las librerías donde se exhiben cómics de terror tiende, por norma general, a llenar sus estantes de cuentos cuyas páginas rebosan escenas sangrientas y sucias que te dejan el estómago del revés. Auténticas carnicerías para expresar con imágenes un miedo a algo muy chungo que acecha a los personajes de la historia. Parecen necesitar valerse del poder de la sugestión mediante macabras escenas que, según qué público, puede causar cierto recelo a continuar leyendo. ¿Porque les da miedo? No. Asco, más bien. Existe un modo más sutil de mostrar el miedo en las narraciones sin necesidad de convertir aquello en la sección de carnicería del Mercamadrid. Un modo añejo, hogareño y mágico. Un embrujo que ya hacían los antiguos al calor de un fuego: contar leyendas sobre seres imposibles que se esconden en los bosques.

El catálogo de las librerías donde se exhiben cómics de terror tiende, por norma general, a llenar sus estantes de cuentos cuyas páginas rebosan escenas sangrientas y sucias que te dejan el estómago del revés. Auténticas carnicerías para expresar con imágenes un miedo a algo muy chungo que acecha a los personajes de la historia. Parecen necesitar valerse del poder de la sugestión mediante macabras escenas que, según qué público, puede causar cierto recelo a continuar leyendo. ¿Porque les da miedo? No. Asco, más bien. Existe un modo más sutil de mostrar el miedo en las narraciones sin necesidad de convertir aquello en la sección de carnicería del Mercamadrid. Un modo añejo, hogareño y mágico. Un embrujo que ya hacían los antiguos al calor de un fuego: contar leyendas sobre seres imposibles que se esconden en los bosques.

Llega la tarde del viernes. Me dirijo a la tienda de cómics de mi barrio a comprar una historieta con la paga que he conseguido paseando al perro de mi vecina. Un chucho muy majo. Los estantes están repletos de novedades, pero esta semana solo puedo comprar uno de los tebeos nuevos. Veamos, ¿cuál cojo? ¡Oh, una nueva historia de Swampy! ¡Y escrita por su creador, Len Wein! Me llevo este: La cosa del pantano. La muerte no descansa.

Llega la tarde del viernes. Me dirijo a la tienda de cómics de mi barrio a comprar una historieta con la paga que he conseguido paseando al perro de mi vecina. Un chucho muy majo. Los estantes están repletos de novedades, pero esta semana solo puedo comprar uno de los tebeos nuevos. Veamos, ¿cuál cojo? ¡Oh, una nueva historia de Swampy! ¡Y escrita por su creador, Len Wein! Me llevo este: La cosa del pantano. La muerte no descansa.

Cuando quieres adentrarte en el mundo de lo fantástico siendo apenas un adolescente, la literatura es uno de los medios más fascinantes para ello. Cierto que el cine y su poder visual puede lograr captar la atención de muchos matices que en las páginas de los libros se te escapan, pero si te metes bien en la historia que te presentan, las emociones y aventuras que pasan los personajes de la historia te llegan a resultar de lo más entretenido con lo que te hayas encontrado. Es el caso de las aventuras de Finn en Bocanegra. La explosión de los mundos, de Shane Hegarty.

Cuando quieres adentrarte en el mundo de lo fantástico siendo apenas un adolescente, la literatura es uno de los medios más fascinantes para ello. Cierto que el cine y su poder visual puede lograr captar la atención de muchos matices que en las páginas de los libros se te escapan, pero si te metes bien en la historia que te presentan, las emociones y aventuras que pasan los personajes de la historia te llegan a resultar de lo más entretenido con lo que te hayas encontrado. Es el caso de las aventuras de Finn en Bocanegra. La explosión de los mundos, de Shane Hegarty.

Llegar al final de una trilogía con un nivel bastante elevado de entretenimiento como ha sido el caso de Nacidos de la bruma, suele causarme cierta pena por tener que poner fin a la historia y a la relación que he entablado con sus personajes. Me había encariñado mucho con todos los miembros de esta curiosa historia en un mundo de cenizas y bruma. Sus batallas, sus relaciones personales, sus inquietudes y propósitos, el modo en cómo los han llevado a cabo…todo se termina. Es inevitable y hay que aceptar la decisión del autor tal y como nos la muestre. Después de tres tomos con una media cada uno de setecientas cincuenta páginas, a cada cual, más molona que la anterior, dejan de pasar. La última página de este Nacidos de la bruma 3. El héroe de las eras, cierra una batalla de conquista por un pueblo oprimido durante mil años y la reinstauración de un gobierno y una religión que indique el nuevo camino. Si hasta parece fácil y todo.

Llegar al final de una trilogía con un nivel bastante elevado de entretenimiento como ha sido el caso de Nacidos de la bruma, suele causarme cierta pena por tener que poner fin a la historia y a la relación que he entablado con sus personajes. Me había encariñado mucho con todos los miembros de esta curiosa historia en un mundo de cenizas y bruma. Sus batallas, sus relaciones personales, sus inquietudes y propósitos, el modo en cómo los han llevado a cabo…todo se termina. Es inevitable y hay que aceptar la decisión del autor tal y como nos la muestre. Después de tres tomos con una media cada uno de setecientas cincuenta páginas, a cada cual, más molona que la anterior, dejan de pasar. La última página de este Nacidos de la bruma 3. El héroe de las eras, cierra una batalla de conquista por un pueblo oprimido durante mil años y la reinstauración de un gobierno y una religión que indique el nuevo camino. Si hasta parece fácil y todo.