El vestido azul es una extraña novela y lo es no porque explore vidas de personajes reales o porque se sumerja en la mente de alguien a quien las convenciones sociales tuvieron por loca, tampoco porque describa las dificultades de mantener equilibrio al andar sobre la línea roja que separa el arte de la locura, lo es por su mirada, por su capacidad para ver sin juzgar, para describir con una suerte de frialdad cálida que llega al lector allá donde las moralinas, los efectismos y las apelaciones primarias habituales no llegan.

Me encanta algo que dice el texto de contraportada que resume a la perfección lo que es este libro: “nos cuenta la tragedia «tranquila» de habitar los límites de uno mismo”. Tragedia que sin duda lo es, tranquila solo cuando uno se derrota o le derrotan. Es el caso de la anciana protagonista, la escultora Camille Claudel, quien a su innegable talento artístico suma la relación tempestuosa que le unió al escultor Rodin, cuyo desborde sentimental acabó dando con ella en el manicomio por muchos años. Su extravagancia y la voluntad de su familia, que tal vez habría tolerado mejor su condición de “mujer con gatos” si no se hubiesen unido a ella su notoriedad artística, su carácter indómito y su tendencia al escándalo. Mi sensación es que en aquella época la diferencia entre la genialidad y el manicomio no era otra que el género. Si Camille Claudel hubiera sido hombre habría pasado a la posteridad como un genio extravagante, en lugar de vivir décadas en el manicomio en el que, finalmente, murió olvidada.

El vestido azul no sólo repasa su vida, también pasea con Camille por los senderos del manicomio, nos muestra cómo coge una silla y sale con ella a esperar a su hermano, las muy escasas visitas de su hermano al que le une una relación tan contradictoria como intensa. Nos acompaña en su esplendor, en su amor, en su reclusión, en su rendición. La imagen de esa anciana con un vestido raído, sentada es una silla mirando a la entrada y esperando tiene una gran potencia literaria, y la forma de afrontarla de la autora, sin efectismos (y mira que los tenía a mano) intensifica sin duda las emociones del lector. Toda una lección de literatura.

Cuando él llegaba la encontraba allí, medio adormilada de tanto esperar, con aquellas ropas tan holgadas y la cabeza hundida sobre el pecho; entonces la miraba, permanecía de pie delante de ella un momento, contemplando aquel rostro demacrado y fatigado, aquellos párpados pesados y tan transparentes que podían verse las venitas, el pulso sanguíneo a flor de piel; ella, Camille, con su viejo vestido, su viejo abrigo y aquellas zapatillas de fieltro verde que no se quitaba nunca; y cuando abría los ojos, él estaba delante de ella, hablando en voz baja y diciendo que había llegado, que el camino había sido largo y que había tardado más de lo que habría querido; ella se sobresaltaba, recomponía su peinado o la tela arrugada sobre las rodillas, luego le tiraba de un brazo para que se sentara un momento en la otra silla, se quedaban allí un rato y después marchaban por los senderos, cada vez menos lejos, cada vez menos tiempo, decían que ahora se cansaban más, y al volver al pabellón, bebían en aquella pequeña habitación el té que él había traído de China, o el que le había regalado Jessie Lipscomb cuando estuvo allí de visita, miraban las fotografías; uno al lado del otro, en aquella cama pequeña, la tela de la colcha sobre la que ella colocaba las fotografías que arrancaba de la pared, quitándoles las chinchetas que las fijaban y, tomando una foto detrás de otra, se inclinaban sobre el papel aun brillante cuyos negros y grises se degradaban hasta convertirse en ese pálido color sepia en el que los rostros, las miradas parecían querer desvanecerse y recuperar su misterio, su insondable lejanía, y levantándose a veces para acercarse a la ventana y poder ver mejor, recordaban el día y el año y a aquellos que estaban allí son ellos; ella decía que no olvidaba, que no hacía otra cosa que recordar, y él respondía con aquella voz siempre fuerte y ruda, a pesar de la dulzura. De la ternura que intentaba emplear en aquellos días.

Camille anota las visitas de su hermano, un registro con tantas ausencias que debía ser el cuaderno más triste del mundo, pero ella siente la necesidad de anotarlo todo. Probablemente fuera su asidero, su clavo ardiendo. Aunque demostrase la infrecuencia de las visitas, también ponía negro sobre blanco que eran reales. Ella escribía y esperaba, y nosotros podemos, como dice Patrick Kéchichian en Le Monde “escuchar admirablemente la vibración de un tiempo detenido”. Eso es lo que tuvo que vivir Camille, un tiempo detenido en sus ausencias, en su derrota.

El vestido azul es la crónica tranquila de una vida intensa y libre, mientras fue vida, y de un triste compás de espera mientras fue ausencia y reclusión. Y es verdaderamente notable que Michèle Desbordes haya encontrado suficiente belleza en ambas como para construir esta delicada, elegante y muy recomendable novela.

Andrés Barrero

contacto@andresbarrero.es

@abarreror

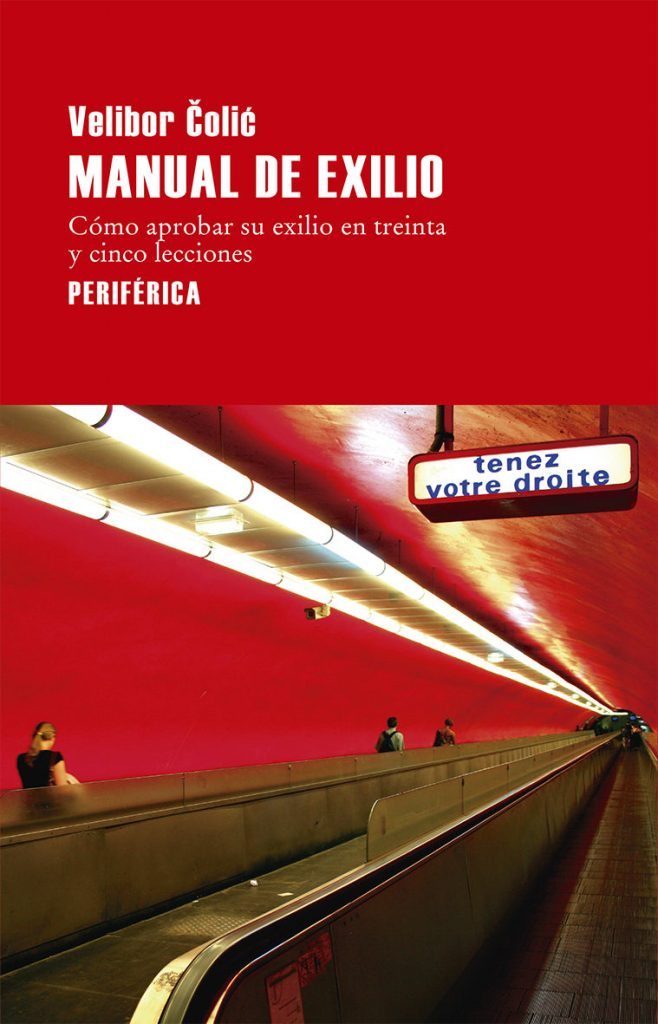

“No te metas con los bajitos”, este es uno de los consejos que le dan al protagonista cuando acaba en la calle. Porque los bajitos llevan toda la vida peleando duro para que no los destrocen aquellos que son más grandes que ellos y están más acostumbrados a devolver los golpes. En cambio, los altos nunca han tenido que meterse en una pelea. Solo con su tamaño han logrado evitar la mayoría de enfrentamientos. El protagonista de la novela mide cerca de dos metros. Con esta metáfora, Velibor Čolić, autor y al mismo tiempo protagonista del texto, define a su personaje y a sí mismo.

“No te metas con los bajitos”, este es uno de los consejos que le dan al protagonista cuando acaba en la calle. Porque los bajitos llevan toda la vida peleando duro para que no los destrocen aquellos que son más grandes que ellos y están más acostumbrados a devolver los golpes. En cambio, los altos nunca han tenido que meterse en una pelea. Solo con su tamaño han logrado evitar la mayoría de enfrentamientos. El protagonista de la novela mide cerca de dos metros. Con esta metáfora, Velibor Čolić, autor y al mismo tiempo protagonista del texto, define a su personaje y a sí mismo.

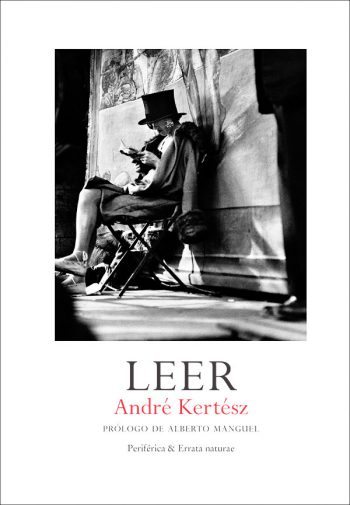

Todavía no he conseguido saber si el hecho de encontrarme repetidamente con una misma imagen, situación o escena viene dado por tener en la mente o el subconsciente la voluntad de encontrarme con ello o es, simple y llanamente, el azar quien lo pone allí. No sé por qué es y tampoco sé si quiero saberlo. La cuestión es que muchas veces me encuentro parado, de lejos, mirando a alguien que lee y me veo metiendo la mano en el bolsillo para sacar el teléfono y guardar la estampa en una fotografía. Y lo extraño – de ahí vienen mis dudas – es la cantidad de veces que me encuentro con imágenes de ese tipo en mi día a día. No entiendo por qué entro en la universidad y se me llenan los oídos de voces catedráticas que se quejan de que ya nadie lee y luego salgo de ella y me encuentro siempre con alguien leyendo. O salgo de casa, paseo y veo a gente leer. Luego, cuando miro las fotografías, me pregunto por qué estaban o quién los puso o qué les hizo estar allí.

Todavía no he conseguido saber si el hecho de encontrarme repetidamente con una misma imagen, situación o escena viene dado por tener en la mente o el subconsciente la voluntad de encontrarme con ello o es, simple y llanamente, el azar quien lo pone allí. No sé por qué es y tampoco sé si quiero saberlo. La cuestión es que muchas veces me encuentro parado, de lejos, mirando a alguien que lee y me veo metiendo la mano en el bolsillo para sacar el teléfono y guardar la estampa en una fotografía. Y lo extraño – de ahí vienen mis dudas – es la cantidad de veces que me encuentro con imágenes de ese tipo en mi día a día. No entiendo por qué entro en la universidad y se me llenan los oídos de voces catedráticas que se quejan de que ya nadie lee y luego salgo de ella y me encuentro siempre con alguien leyendo. O salgo de casa, paseo y veo a gente leer. Luego, cuando miro las fotografías, me pregunto por qué estaban o quién los puso o qué les hizo estar allí.

Lejos de lo que nos puedan contar, no existe un orden natural para que algunas cosas sucedan. No hay fechas, ni puntos finales, ni si quiera comas, que marquen el ritmo de los acontecimientos. A veces sucede que es solo una frase que acaba de empezar. Unas palabras que no alcanzan a ser un todo y se interrumpen. Sin complementos ni verbos. No hubo tiempo para la acción. Como un sendero de letras inconcluso e irracional que desemboca irremediablemente en el abismo, casi en el sinsentido, de una página en blanco, y de la que solo queda un sujeto.

Lejos de lo que nos puedan contar, no existe un orden natural para que algunas cosas sucedan. No hay fechas, ni puntos finales, ni si quiera comas, que marquen el ritmo de los acontecimientos. A veces sucede que es solo una frase que acaba de empezar. Unas palabras que no alcanzan a ser un todo y se interrumpen. Sin complementos ni verbos. No hubo tiempo para la acción. Como un sendero de letras inconcluso e irracional que desemboca irremediablemente en el abismo, casi en el sinsentido, de una página en blanco, y de la que solo queda un sujeto.

Cuando recibes el libro de un autor que no conoces tienes dos opciones: o investigar sobre él – aunque solo sea leer la solapa del libro con sus datos biográficos – y saber quién es o dónde ubicarlo; o, por otro lado, olvidarte de todo ello y empezar a leer, con el menor número de prejuicios posible. Iba a decir sin prejuicios, pero creo que eso es inevitable.

Cuando recibes el libro de un autor que no conoces tienes dos opciones: o investigar sobre él – aunque solo sea leer la solapa del libro con sus datos biográficos – y saber quién es o dónde ubicarlo; o, por otro lado, olvidarte de todo ello y empezar a leer, con el menor número de prejuicios posible. Iba a decir sin prejuicios, pero creo que eso es inevitable.

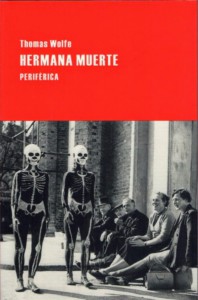

Es Hermana Muerte un pequeño libro para leer lento y reflexionar más lento aún. La vida de Thomas Wolfe también lo fue. Tenía treinta y pocos años cuando escribió esta historia, larga para ser solo un relato. Al autor americano, como en sus libros, le costaba hallar los límites. Y como si su existencia tan solo se tratara de uno de sus cuentos, a la edad de treinta y ocho años, demasiado poco para hablar de toda una vida, esta hermana, orgullosa y digna, le visitó por última vez. Antes, le había dejado un dolor en forma de novela que enterró bajo el epitafio de

Es Hermana Muerte un pequeño libro para leer lento y reflexionar más lento aún. La vida de Thomas Wolfe también lo fue. Tenía treinta y pocos años cuando escribió esta historia, larga para ser solo un relato. Al autor americano, como en sus libros, le costaba hallar los límites. Y como si su existencia tan solo se tratara de uno de sus cuentos, a la edad de treinta y ocho años, demasiado poco para hablar de toda una vida, esta hermana, orgullosa y digna, le visitó por última vez. Antes, le había dejado un dolor en forma de novela que enterró bajo el epitafio de