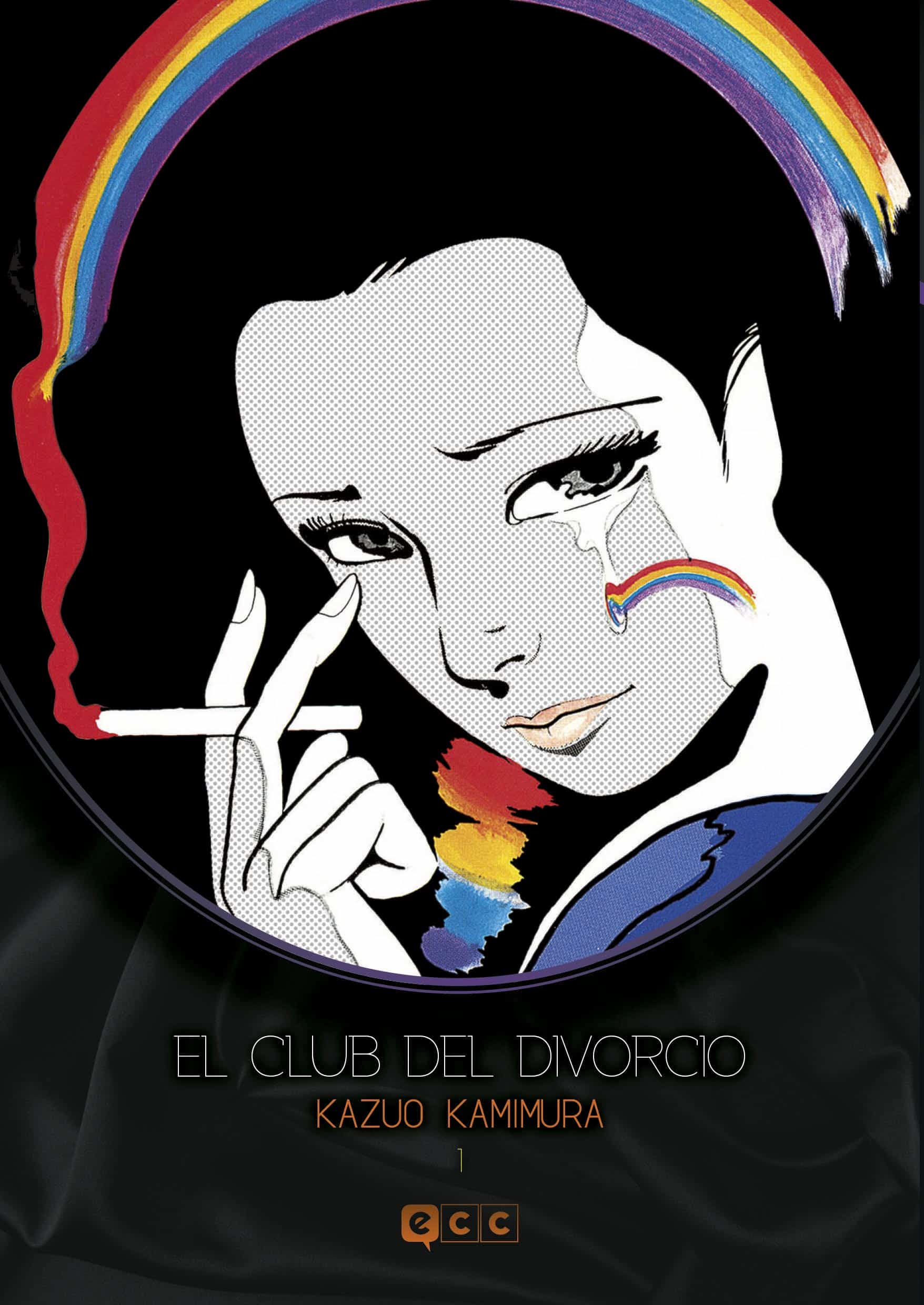

No sé si coincidiréis conmigo en que la palabra divorcio en un título, sea éste tanto el de un libro como el de una película, le confiere a la obra cierto tono de comedia de enredo. Si no me creéis, echad un vistazo a algunas de las infumables españoladas que inundaban nuestras pantallas a principios de los 80 y veréis que divorcio, humor chusco y destape iban siempre cogiditos de la mano. Me disculpará, allá en el cielo, Kazuo Kamimura, por comenzar la reseña de esta gran novela gráfica con la mención de semejantes bodrios, pero he pensado que las tribulaciones de Yuko y el Club del divorcio que regenta no están del todo exentas, a diferencia de aquel cine patrio, de cierto sentido del humor amargo, resignado y sutil, que es lo único que nos puede ayudar a sobrellevar lo que, con frecuencia, es un episodio duro e incluso trágico para quien lo vive.

No sé si coincidiréis conmigo en que la palabra divorcio en un título, sea éste tanto el de un libro como el de una película, le confiere a la obra cierto tono de comedia de enredo. Si no me creéis, echad un vistazo a algunas de las infumables españoladas que inundaban nuestras pantallas a principios de los 80 y veréis que divorcio, humor chusco y destape iban siempre cogiditos de la mano. Me disculpará, allá en el cielo, Kazuo Kamimura, por comenzar la reseña de esta gran novela gráfica con la mención de semejantes bodrios, pero he pensado que las tribulaciones de Yuko y el Club del divorcio que regenta no están del todo exentas, a diferencia de aquel cine patrio, de cierto sentido del humor amargo, resignado y sutil, que es lo único que nos puede ayudar a sobrellevar lo que, con frecuencia, es un episodio duro e incluso trágico para quien lo vive.

Ya en sus primeras páginas, El club del divorcio nos muestra tres de sus rasgos fundamentales. Nos enfrenta, de buenas a primeras, con el machismo de la sociedad japonesa, un aspecto en el que, desde luego, no nos conviene hacer hincapié, pues en todas partes cuecen habas (y creo que España, por los años en que se publicó esta obra, no tenía mucho de qué presumir). El club en cuestión es un bar de copas en el que van a recalar mujeres divorciadas que intentan apañárselas para sobrevivir, en este caso, como mujeres de compañía. Sin embargo, también desde el primer momento nos damos cuenta de que, lejos de apocadas víctimas, estamos ante unas mujeres fuertes, que no se resignan a dejarse llevar por el destino sino que luchan por hacerse con las riendas.

El tercer aspecto que queda patente desde el primer momento es el impresionante sentido de la composición y la perspectiva de Kamimura. Qué me decís, si no, de esa primera presentación del club, en las páginas 6 y 7, donde aparecen, como quien no quiere la cosa, todos los personajes y elementos relevantes del primer capítulo. O ese contraluz de 215-217. O esas perspectivas de la página 54 o la 303. Y así, una página tras otra el arte del autor nos deslumbra por su originalidad, su eficacia narrativa o, simplemente, su belleza. No hay duda de que Kamimura. como cualquier mangaka que se precie, aprendió lo suyo del maestro Tezuka, pero también se recogen aquí las influencias de genios del cine como Ozu, Welles o Eisenstein.

Nos habla Kamimura en esta novela de la vida de un grupo de almas abandonadas y solitarias que, como he señalado más arriba, intentan rebelarse contra la sociedad, la familia o el destino, en una lucha siempre desigual y que nunca acaba de hundirlos de manera definitiva. Puntúan la obra una serie de oportunos datos estadísticos que, al tiempo que nos ayudan a entender ciertos aspectos de la trama, vierten luz sobre la situación de la mujer en la sociedad japonesa. Entre esos datos tenemos, por ejemplo, el índice de suicidios, con sus métodos y causas, entre las mujeres de compañía; las cifras de bodas y divorcios en el año 1974 (año de publicación de la obra), la experiencia sexual de las mujeres de 20 años, o la intención de las mujeres divorciadas de volver a casarse. Y así, poco a poco, viñeta a viñeta, con episodios cerrados que, al mismo tiempo, se hilvanan perfectamente uno con otro, se va levantando ante nuestros ojos la impresionante personalidad de Yuko, cuyo retrato psicológico, presentado con exquisita sensibilidad, nos muestra a una mujer a la que nunca llegamos a conocer en toda su complejidad, y que, grandeza del autor, nos da la sensación de que va descubriéndose a sí misma junto al lector.

En el debe de esta edición, mi obligación mencionar algunos errores de traducción, en particular catalanismos como “habían billares”, “explicar” una historia, o una madre que “padece” por su hijo. Asimismo, pese a la abundancia de notas a pie de página, el lector se queda perplejo ante ese inexplicable “¡hurra!” de la página 176. Pero nada puede empañar la inmensa calidad de este El club del divorcio, una obra monumental, a la altura de los mejores retratos de una dama que nos ha brindado la literatura. Esperando con expectación el segundo volumen.

La lectura de Petra chérie nos demuestra un par de cosas: en primer lugar, que la afirmación de que estamos viviendo la edad dorada de la novela gráfica, aparte de ser un topicazo, es tan sólo una verdad a medias. Lo segundo que nos demuestra es que, como sucede con tantas cosas en la vida, cuanto más nos adentramos en este casi inabarcable mundo, más nos percatamos de nuestra no menos inabarcable ignorancia. Y la verdad es que la revelación nos llena de alegría, pues si hasta ahora uno ha vivido la mar de contento sin saber de la existencia ahí afuera obras tan entrañables y al mismo tiempo grandiosas como ésta, ¿cuántas otras joyas no estarán esperando a que editoriales como

La lectura de Petra chérie nos demuestra un par de cosas: en primer lugar, que la afirmación de que estamos viviendo la edad dorada de la novela gráfica, aparte de ser un topicazo, es tan sólo una verdad a medias. Lo segundo que nos demuestra es que, como sucede con tantas cosas en la vida, cuanto más nos adentramos en este casi inabarcable mundo, más nos percatamos de nuestra no menos inabarcable ignorancia. Y la verdad es que la revelación nos llena de alegría, pues si hasta ahora uno ha vivido la mar de contento sin saber de la existencia ahí afuera obras tan entrañables y al mismo tiempo grandiosas como ésta, ¿cuántas otras joyas no estarán esperando a que editoriales como

La nieve siempre es muy resultona como escenario de terror. Todavía recuerdo vivamente cómo, de niño, por aquel glorioso 1982, me impresionó aquella copiosamente nevada La cosa, de John Carpenter, una película no del todo apreciada en su momento, pero que ha ganado mucho con el tiempo.

La nieve siempre es muy resultona como escenario de terror. Todavía recuerdo vivamente cómo, de niño, por aquel glorioso 1982, me impresionó aquella copiosamente nevada La cosa, de John Carpenter, una película no del todo apreciada en su momento, pero que ha ganado mucho con el tiempo.

¿Una espiral de amor? ¿Una espiral de diversión? ¿Espiral de fraternidad? ¿De solidaridad? No suena bien, ¿verdad? Lo que normalmente oímos después de la palabra espiral es violencia, horror, muerte, todas esas cosas, en suma, que nos amenizan y alegran la lectura y que tan bien se le dan a

¿Una espiral de amor? ¿Una espiral de diversión? ¿Espiral de fraternidad? ¿De solidaridad? No suena bien, ¿verdad? Lo que normalmente oímos después de la palabra espiral es violencia, horror, muerte, todas esas cosas, en suma, que nos amenizan y alegran la lectura y que tan bien se le dan a

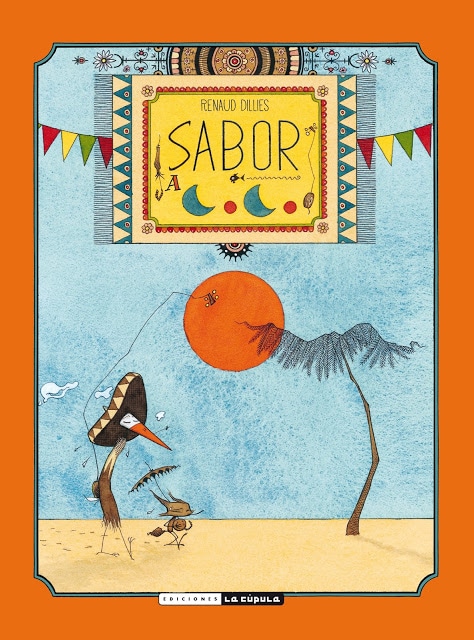

En mitad del desierto y bajo un sol de justicia, una cigüeña llamada Jiri y un zorro bastante afelinado que responde al nombre de Polka tienen calor y pasan sed. Parten en busca de algo que beber, pero, tras una serie de encuentros con personajes a cual más curioso, no encuentran más que un coco. ¿Cómo abrirlo?

En mitad del desierto y bajo un sol de justicia, una cigüeña llamada Jiri y un zorro bastante afelinado que responde al nombre de Polka tienen calor y pasan sed. Parten en busca de algo que beber, pero, tras una serie de encuentros con personajes a cual más curioso, no encuentran más que un coco. ¿Cómo abrirlo?

A lo largo de la historia del arte, la simetría ha sido uno de los pilares de la belleza. No hay más que visitar la Alhambra, el Taj Mahal, cualquier catedral gótica, o echar un vistazo al más conocido estudio de Leonardo sobre el cuerpo humano para ver cómo esa especie de propiedad matemática ha sostenido durante siglos nuestro concepto de la perfección.

A lo largo de la historia del arte, la simetría ha sido uno de los pilares de la belleza. No hay más que visitar la Alhambra, el Taj Mahal, cualquier catedral gótica, o echar un vistazo al más conocido estudio de Leonardo sobre el cuerpo humano para ver cómo esa especie de propiedad matemática ha sostenido durante siglos nuestro concepto de la perfección.

Las revoluciones tienen épica. Acaben como acaben, que con frecuencia suele ser con violencia y miseria prolongadas a lo largo de décadas, no cabe duda de que a los barbudos con fusil no les falta ni un ápice de épica y estética (observad que me he dejado una palabra en el tintero). Vaya esa observación por delante para dejar claro que, después de los cubanos, o de gran parte de ellos, no hay nadie que simpatice menos que servidor con el coma andante, hoy yaciente, con su hermanísimo, o con toda esa retórica bélica de luchas, muerte y victorias finales. Y sin embargo…

Las revoluciones tienen épica. Acaben como acaben, que con frecuencia suele ser con violencia y miseria prolongadas a lo largo de décadas, no cabe duda de que a los barbudos con fusil no les falta ni un ápice de épica y estética (observad que me he dejado una palabra en el tintero). Vaya esa observación por delante para dejar claro que, después de los cubanos, o de gran parte de ellos, no hay nadie que simpatice menos que servidor con el coma andante, hoy yaciente, con su hermanísimo, o con toda esa retórica bélica de luchas, muerte y victorias finales. Y sin embargo…

Una de los eternos anhelos imposibles del hombre es el de viajar en el tiempo, no tanto para ver qué nos depara el futuro como, sobre todo, para poder volver atrás y cambiar el pasado. Como todos sabemos, los errores, a veces, se pueden corregir, o, en su defecto, y si eres listo, disimular, pero no se pueden borrar. Aquellas palabras que dijimos y que tanto nos duelen, aquel beso que no dimos en el momento único y, por desgracia, irrepetible en que había de darse, aquella decisión equivocada y, por ponernos un poco más modernos y prosaicos, aquel tuit que publicamos y que todavía hoy nos persigue.

Una de los eternos anhelos imposibles del hombre es el de viajar en el tiempo, no tanto para ver qué nos depara el futuro como, sobre todo, para poder volver atrás y cambiar el pasado. Como todos sabemos, los errores, a veces, se pueden corregir, o, en su defecto, y si eres listo, disimular, pero no se pueden borrar. Aquellas palabras que dijimos y que tanto nos duelen, aquel beso que no dimos en el momento único y, por desgracia, irrepetible en que había de darse, aquella decisión equivocada y, por ponernos un poco más modernos y prosaicos, aquel tuit que publicamos y que todavía hoy nos persigue.

Si hay una edad peor que la adolescencia, es precisamente la de los años anteriores. En la adolescencia, por lo menos, a pesar de nuestras crisis de identidad, de no saber quiénes son nuestros amigos, qué queremos, a pesar de enemistarnos con nuestros padres, de llevarnos traumáticas decepciones con el amor, y de sentir que hay una conspiración universal contra nosotros, a pesar de todo ello, somos fuertes, descubrimos la independencia, sabemos muy pero que muy bien todo lo que podemos hacer con nuestro cuerpo, y nuestra capacidad de aguante en esos años nos maravillará al recordarla con flácida nostalgia en nuestra madurez.

Si hay una edad peor que la adolescencia, es precisamente la de los años anteriores. En la adolescencia, por lo menos, a pesar de nuestras crisis de identidad, de no saber quiénes son nuestros amigos, qué queremos, a pesar de enemistarnos con nuestros padres, de llevarnos traumáticas decepciones con el amor, y de sentir que hay una conspiración universal contra nosotros, a pesar de todo ello, somos fuertes, descubrimos la independencia, sabemos muy pero que muy bien todo lo que podemos hacer con nuestro cuerpo, y nuestra capacidad de aguante en esos años nos maravillará al recordarla con flácida nostalgia en nuestra madurez.

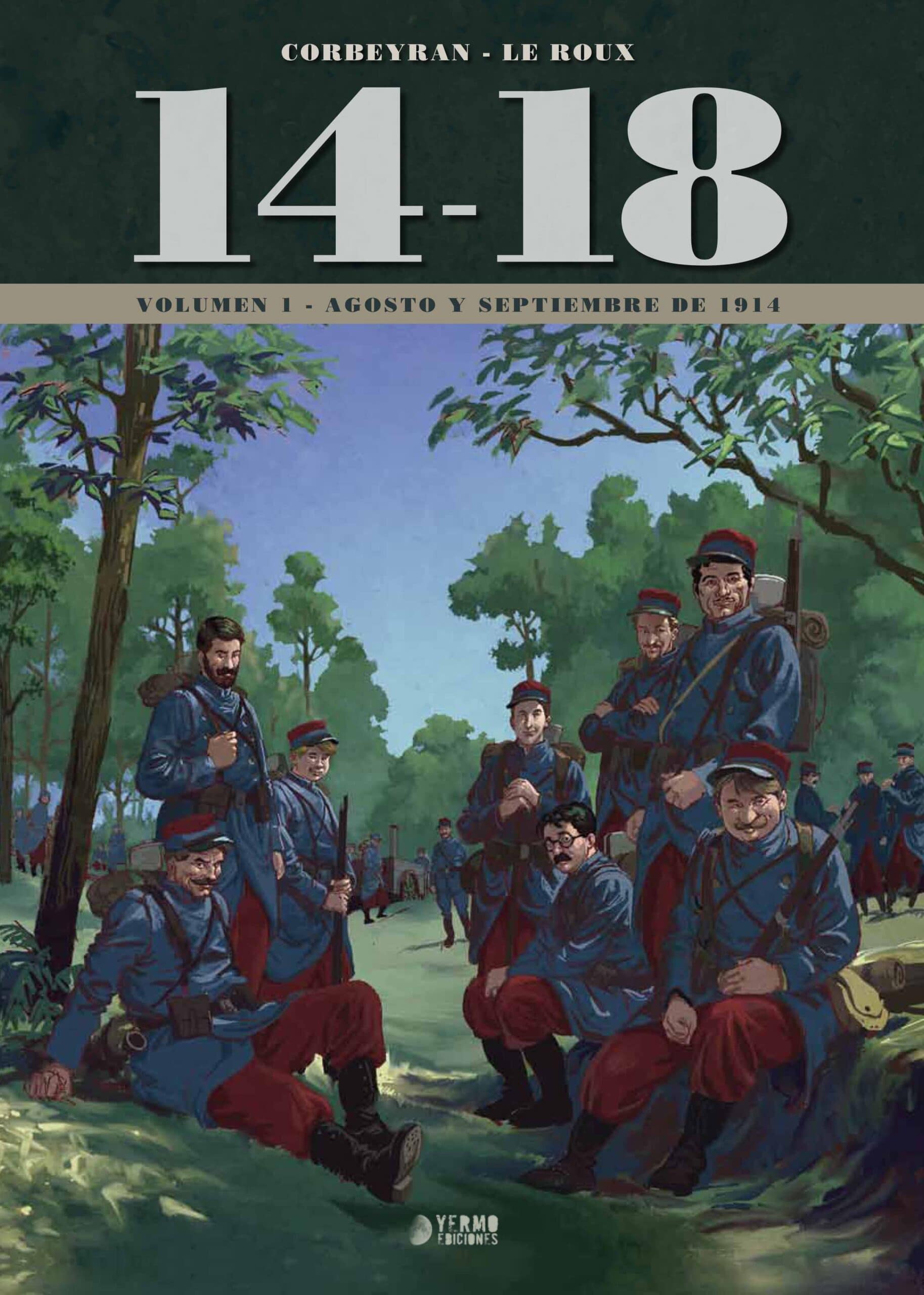

A un año del centenario del final de la Gran Guerra, y en estos tiempos tan interesantes y siniestros, en que el mundo se tambalea al borde del precipicio y no sabemos con qué noticia nos desayunaremos mañana, la historia de aquella conflagración tiene hoy quizá más relevancia que nunca.

A un año del centenario del final de la Gran Guerra, y en estos tiempos tan interesantes y siniestros, en que el mundo se tambalea al borde del precipicio y no sabemos con qué noticia nos desayunaremos mañana, la historia de aquella conflagración tiene hoy quizá más relevancia que nunca.

La imaginación es una cosa muy bonita y práctica. Nos permite tanto hallar soluciones insospechadas a nuestros problemas como crear maravillosos mundos de fantasía (imaginación y fantasía no son sinónimos, se ponga como se ponga el diccionario; la fantasía no es sino una vertiente de la imaginación). Cuando iba al cole, nada me gustaba tanto como que la seño nos mandara hacer algún trabajo que requiriera de la imaginación. Y no se me daba mal, a decir de mis amigos. Podía inventarme personajes resultones (con nombres graciosos y todo), situaciones más o menos ocurrentes, ir un poquito más allá del lugar común para hallar una salida ingeniosa, y, desde luego, nadie me superaba en el arte de poner motes. Pero de una cosa estoy seguro: al lado de

La imaginación es una cosa muy bonita y práctica. Nos permite tanto hallar soluciones insospechadas a nuestros problemas como crear maravillosos mundos de fantasía (imaginación y fantasía no son sinónimos, se ponga como se ponga el diccionario; la fantasía no es sino una vertiente de la imaginación). Cuando iba al cole, nada me gustaba tanto como que la seño nos mandara hacer algún trabajo que requiriera de la imaginación. Y no se me daba mal, a decir de mis amigos. Podía inventarme personajes resultones (con nombres graciosos y todo), situaciones más o menos ocurrentes, ir un poquito más allá del lugar común para hallar una salida ingeniosa, y, desde luego, nadie me superaba en el arte de poner motes. Pero de una cosa estoy seguro: al lado de

Cuando leemos libros como el Quijote,

Cuando leemos libros como el Quijote,