He de reconocer que cuando este libro llegó a mis manos, no tenía ni idea de quién era Sainte-Beuve ni de sobre quién trataban esos retratos. Había elegido este libro por una sola frase de la contraportada: “…en esta selección se han reunido los catorce [retratos] que ilustran la evolución e influencia del salón literario… Todas ellas, cultas, refinadas e inteligentes, son insignes representantes de la civilidad universal”. Y no me arrepiento de tal decisión.

Charles Augustin Sainte-Beuve (1804-1869) fue un crítico literario y escritor francés que había perdido la fe en su propia capacidad creativa, al fracasar en su intento de ser novelista, cuando decidió centrar toda su atención en producción ajena. Llegó a convertirse en uno de los mejores críticos del siglo XIX, cuyo método se basaba en la certeza de que una obra era el reflejo de la vida del escritor, y que ésta podía ser explicada a través de aquella.

Retrato de mujeres es una especie de reivindicación -y homenaje- del papel de la mujer en la creación del acervo literario francés del Antiguo Régimen. Esta selección de catorce retratos son el perfil de mujeres que destacaron por su “fuerza moral, su inteligencia, su gusto, su talento literario, transmitiéndose la antorcha de una cultura bajo el distintivo de la gracia y de la delicadeza”. Perfecto resumen que hace la prologuista Benedetta Cravari -especialista en literatura y cultura francesa de los siglos XVII y XVIII- de lo que fueron estas mujeres.

Con su método, Sainte-Beuve nos descubre el interior íntimo de estas damas, cubierto con un amplio velo de admiración y pasión hacia ellas; y a través de un lenguaje delicado y poético -aunque creo que esto también es debido a la magnífica traducción de José Ramón Monreal, persona que también ha sido el encargado de hacer la selección. Casi todas estas damas fueron escritoras, sin embargo fueron pocas las que vieron sus escritos publicados, pues la mayoría serían póstumos. Algunas destacaron como epistológrafas (Madame de Sévigné o la Marquesa du Deffand), otras como articulistas (Madame Roland) y otras como novelistas (Madame Duras o Madame de la Fayette). Pero todas, señoras de alta alcurnia con gracia y encanto innatos, tienen un nexo común que las une en esta colección: organizaron un salón literario. Promotoras de la cultura de su tiempo, desde estos salones -en las propias alcobas en la mayor parte del tiempo- difundieron un ideal ético y estético y promovieron las buenas maneras, el gusto y las diversiones. Todo a través de un eje central: sus ingeniosas y encantadoras conversaciones.

Asimismo, la ordenación de los retratos se nos presentan cronológicamente según las fechas de vida de nuestras protagonistas, que abarca desde 1626 hasta 1849, y no por orden de publicación original del autor. Gracias a esta organización, y conforme van pasando los retratos, se percibe una evolución en el papel de la mujer en la sociedad francesa, puesto que las últimas mujeres tienen un papel muy activo en la vida de la ciudad, y no solo cultural sino también político (periodo revolucionario y post-napoleónico). Por otro lado, la última retratada (Madame Récamier) vivió en época del autor. Su retrato, sin embargo, fue publicado en el año de la muerte de ésta. Y este hecho -la poca distancia temporal- marca una pequeña diferencia. En los últimos relatos se nota la cercanía del autor a los hechos que relata (en este caso a las mujeres que retrata) lo que le hace perder un poco de “análisis histórico”. Con las primeras, cuando el autor escribe sobre ellas han pasado varios siglos, y el alejamiento temporal permite una mayor rigurosidad de la crítica. Pero en cualquier caso, en todas las descripciones prevalece por encima de todo el encandilamiento que estas señoras provocaron en el crítico francés.

Finalmente, como nota un poco menos favorable -aunque no para mi-, habría que destacar que todo el relato esta salpicado de referencias históricas (periodos de gobierno, personajes y fechas) que si el lector no esta familiarizado con la historia de Francia durante los siglos XVII y XVIII puede perderse solo un poco del contexto. Pero esto en ningún momento desluce ni al libro ni a los relatos, y mucho menos impide ni la comprensión ni el disfrute de la lectura de los bellos retratos que hace Sainte-Beuve de estas damas de la alta sociedad francesa pre y post revolucionaria.

Me gustaría terminar esta reseña con una frase de Madame de Sévigné: “… esos hermosos días cristalinos del otoño, que no son cálidos ni todavía fríos”. De esta forma, podemos esperar la llegada del frío con esta magnífica obra entre las manos, sumergirnos en ella y dejarnos transportar a cualquier salón literario del Paris moderno.

En esos años que transitan entre el final de la infancia y el principio de la adolescencia me hice aficionado al Wrestling, la lucha libre profesional, que por aquel entonces emitían de madrugada. Cuento esto porque unas navidades mis padres tuvieron a bien regalarme un DVD con uno de estos espectáculos, y en él aparecía un señor trajeado, ya entrado en años, que se atrevía a apostarse su prominente cabellera con el promotor del evento (y que acabó conservando). Si alguien me hubiese dicho, allá por las navidades del año 2007, que ese tipo iba a ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos…seguramente hubiese pensado que, al igual que en aquellas peleas, todo lo que estaba viendo por televisión no era más que mero artificio, puro entretenimiento.

En esos años que transitan entre el final de la infancia y el principio de la adolescencia me hice aficionado al Wrestling, la lucha libre profesional, que por aquel entonces emitían de madrugada. Cuento esto porque unas navidades mis padres tuvieron a bien regalarme un DVD con uno de estos espectáculos, y en él aparecía un señor trajeado, ya entrado en años, que se atrevía a apostarse su prominente cabellera con el promotor del evento (y que acabó conservando). Si alguien me hubiese dicho, allá por las navidades del año 2007, que ese tipo iba a ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos…seguramente hubiese pensado que, al igual que en aquellas peleas, todo lo que estaba viendo por televisión no era más que mero artificio, puro entretenimiento.

Soy un fanático del fútbol, lo reconozco; y sobre todo de la liga española. Por eso se me hacen tan cuesta arriba los veranos cuando la liga desaparece y solo queda conformarse con algún que otro partido de pretemporada donde las piernas pesan más que el fútbol o, si hay suerte y ese año toca, torneos internacionales. Cuando la liga vuelve ya es otra cosa: esos inicios de temporada con nuevos jugadores, nuevos entrenadores y con ellos nuevas tácticas, jóvenes promesas, grandes fichajes, etc. Y en el centro de todo ello – quizás por eso me gusta tanto este deporte – el planeta sobre el que gira todo lo demás: el planeta Iniesta. Si queréis conocerlo futbolísticamente, por fuera, encended la televisión y poned un partido en el que juegue, disfrutaréis mucho; si queréis conocerlo personalmente, por dentro, abrid este libro, disfrutaréis más: La jugada de mi vida, de Andrés Iniesta, con la colaboración de los periodistas Ramon Besa y Marcos López.

Soy un fanático del fútbol, lo reconozco; y sobre todo de la liga española. Por eso se me hacen tan cuesta arriba los veranos cuando la liga desaparece y solo queda conformarse con algún que otro partido de pretemporada donde las piernas pesan más que el fútbol o, si hay suerte y ese año toca, torneos internacionales. Cuando la liga vuelve ya es otra cosa: esos inicios de temporada con nuevos jugadores, nuevos entrenadores y con ellos nuevas tácticas, jóvenes promesas, grandes fichajes, etc. Y en el centro de todo ello – quizás por eso me gusta tanto este deporte – el planeta sobre el que gira todo lo demás: el planeta Iniesta. Si queréis conocerlo futbolísticamente, por fuera, encended la televisión y poned un partido en el que juegue, disfrutaréis mucho; si queréis conocerlo personalmente, por dentro, abrid este libro, disfrutaréis más: La jugada de mi vida, de Andrés Iniesta, con la colaboración de los periodistas Ramon Besa y Marcos López.

Los Seis años que cambiaron el mundo, según Hélène Carrèrre D´Encausse y diría que según cualquiera a quien se le preguntase al respecto, son los comprendidos entre 1985 y 1991 y si en este momento no termina de caer en la cuenta de los motivos de ese cambio gustosamente les indico el subtitulo del libro: la caída del imperio soviético. Mal que bien muchos de los hechos que recoge este magnífico libro son conocidos, otros muchos no o al menos no para el gran público, pero el mérito de Hélène Carrère está no tanto en descubrir secretos (que también porque algunas de las cosas que cuenta las supo por conversaciones directas con los protagonistas o sus colaboradores más cercanos) como en ser capaz de mostrarlos ordenadamente y de forma tal que se obtenga una visión de conjunto al tiempo que se entra en el detalle. Y dirán ustedes que es lógico, que ambas cosas las pretende cualquier ensayo que se precie, pero es que se trata de una cantidad de actores y de hechos relevantes que probablemente sea uno de los mayores retos de la divulgación histórica. Por decirlo de forma gráfica, imaginen que compran un puzle y cuando les llega a casa tiene tres camiones de piezas. Pues la autora lo completa y parece una fotografía. Este libro hace a la vez dos cosas aparentemente contrarias, a saber, lograr transmitir la inabarcabilidad del escenario y abarcarlo, comprenderlo y explicarlo con claridad.

Los Seis años que cambiaron el mundo, según Hélène Carrèrre D´Encausse y diría que según cualquiera a quien se le preguntase al respecto, son los comprendidos entre 1985 y 1991 y si en este momento no termina de caer en la cuenta de los motivos de ese cambio gustosamente les indico el subtitulo del libro: la caída del imperio soviético. Mal que bien muchos de los hechos que recoge este magnífico libro son conocidos, otros muchos no o al menos no para el gran público, pero el mérito de Hélène Carrère está no tanto en descubrir secretos (que también porque algunas de las cosas que cuenta las supo por conversaciones directas con los protagonistas o sus colaboradores más cercanos) como en ser capaz de mostrarlos ordenadamente y de forma tal que se obtenga una visión de conjunto al tiempo que se entra en el detalle. Y dirán ustedes que es lógico, que ambas cosas las pretende cualquier ensayo que se precie, pero es que se trata de una cantidad de actores y de hechos relevantes que probablemente sea uno de los mayores retos de la divulgación histórica. Por decirlo de forma gráfica, imaginen que compran un puzle y cuando les llega a casa tiene tres camiones de piezas. Pues la autora lo completa y parece una fotografía. Este libro hace a la vez dos cosas aparentemente contrarias, a saber, lograr transmitir la inabarcabilidad del escenario y abarcarlo, comprenderlo y explicarlo con claridad.

2016 está siendo un año terriblemente duro para el mundo de la música. Si en enero nos dejó

2016 está siendo un año terriblemente duro para el mundo de la música. Si en enero nos dejó

«Tengo muchas salvajadas que contar, demasiadas, y voy a contarlas sin paños calientes. Relatos atronadores de lujuria, droga y desenfreno, de trascendencia y toxicomanía que saciarán todo vuestro apetito por la truculencia».

«Tengo muchas salvajadas que contar, demasiadas, y voy a contarlas sin paños calientes. Relatos atronadores de lujuria, droga y desenfreno, de trascendencia y toxicomanía que saciarán todo vuestro apetito por la truculencia».

Es posible que siempre volvamos a los mismos sitios. Que viajemos, a través de la lectura, a una época que, aunque ya conozcamos casi a la perfección, siga influyendo sobre nosotros como lo hacen entre ellos los polos opuestos. Atracción y, en cierto sentido, un poco de inmiscuirnos en la intimidad de quien, atento a destrozar a golpe de letra sus temores, comparte con el mundo aquello que sufrió, que le dejó exhausto, que le hizo cambiar el significado que tenía la vida y, por extensión, la muerte. Vivir como una paradoja entre tanto silencio lleno de muerte, o entre los gritos desesperados de quien sabe que no le queda mucho tiempo, o al menos existir mientras todo se derrumba, mientras las personas desaparecen, mientras lo que se había creado deja de permanecer, en un ejercicio de reconocimiento, en un ejercicio de resistencia, en un puñetero ejercicio de confrontar lo que es seguro que pasará y darle una vuelta de tuerca. Sobrevivir. Ese verbo que para algunos, en aquellos años de la ocupación nazi, significó ser culpables por haber permanecido mientras los demás desaparecían. Un verbo de cuatro sílabas que araña los recuerdos, que deja imágenes en el cerebro que ojalá pudiéramos olvidar pero que no lo hacen, que se mantienen con la misma fuerza, o como dice la mujer que nos habla desde las páginas, pero corro tan rápido que me despierto. Y a lo mejor despertar no sirva de nada, o lo haga de una forma absoluta, porque al abrir los ojos uno es capaz de escribir lo que aquí he leído. Una prueba de vida, ahí de nuevo la paradoja, cuando se trata de hablar de la muerte.

Es posible que siempre volvamos a los mismos sitios. Que viajemos, a través de la lectura, a una época que, aunque ya conozcamos casi a la perfección, siga influyendo sobre nosotros como lo hacen entre ellos los polos opuestos. Atracción y, en cierto sentido, un poco de inmiscuirnos en la intimidad de quien, atento a destrozar a golpe de letra sus temores, comparte con el mundo aquello que sufrió, que le dejó exhausto, que le hizo cambiar el significado que tenía la vida y, por extensión, la muerte. Vivir como una paradoja entre tanto silencio lleno de muerte, o entre los gritos desesperados de quien sabe que no le queda mucho tiempo, o al menos existir mientras todo se derrumba, mientras las personas desaparecen, mientras lo que se había creado deja de permanecer, en un ejercicio de reconocimiento, en un ejercicio de resistencia, en un puñetero ejercicio de confrontar lo que es seguro que pasará y darle una vuelta de tuerca. Sobrevivir. Ese verbo que para algunos, en aquellos años de la ocupación nazi, significó ser culpables por haber permanecido mientras los demás desaparecían. Un verbo de cuatro sílabas que araña los recuerdos, que deja imágenes en el cerebro que ojalá pudiéramos olvidar pero que no lo hacen, que se mantienen con la misma fuerza, o como dice la mujer que nos habla desde las páginas, pero corro tan rápido que me despierto. Y a lo mejor despertar no sirva de nada, o lo haga de una forma absoluta, porque al abrir los ojos uno es capaz de escribir lo que aquí he leído. Una prueba de vida, ahí de nuevo la paradoja, cuando se trata de hablar de la muerte.

A finales de los noventa, cuando no habíamos alcanzado la veintena, nos escribíamos todavía bastantes cartas. Muchas postales también, de nuestros primeros viajes sin padres, pero sobre todo cartas. Nuestra correspondencia era caótica, desordenada y naíf, y en el mejor de los casos recogía un catálogo extenso y voluble de lecturas, referencias bibliográficas y poemas fallidos. En el resto de ocasiones era el testimonio fehaciente de nuestra inconsistencia, un desafío a cualquier antropólogo que quisiera descifrar a través de ella las claves de nuestra existencia como grupo social. Porque entre medias de aquellas cartas, muchas veces dirigidas a personas de la misma ciudad o incluso de la misma clase, pasaban semanas enteras; semanas con sus viernes y sus sábados, que eran los días fundamentales en los que se barajaba la vida, hablando de cartas. A veces comentábamos los

A finales de los noventa, cuando no habíamos alcanzado la veintena, nos escribíamos todavía bastantes cartas. Muchas postales también, de nuestros primeros viajes sin padres, pero sobre todo cartas. Nuestra correspondencia era caótica, desordenada y naíf, y en el mejor de los casos recogía un catálogo extenso y voluble de lecturas, referencias bibliográficas y poemas fallidos. En el resto de ocasiones era el testimonio fehaciente de nuestra inconsistencia, un desafío a cualquier antropólogo que quisiera descifrar a través de ella las claves de nuestra existencia como grupo social. Porque entre medias de aquellas cartas, muchas veces dirigidas a personas de la misma ciudad o incluso de la misma clase, pasaban semanas enteras; semanas con sus viernes y sus sábados, que eran los días fundamentales en los que se barajaba la vida, hablando de cartas. A veces comentábamos los

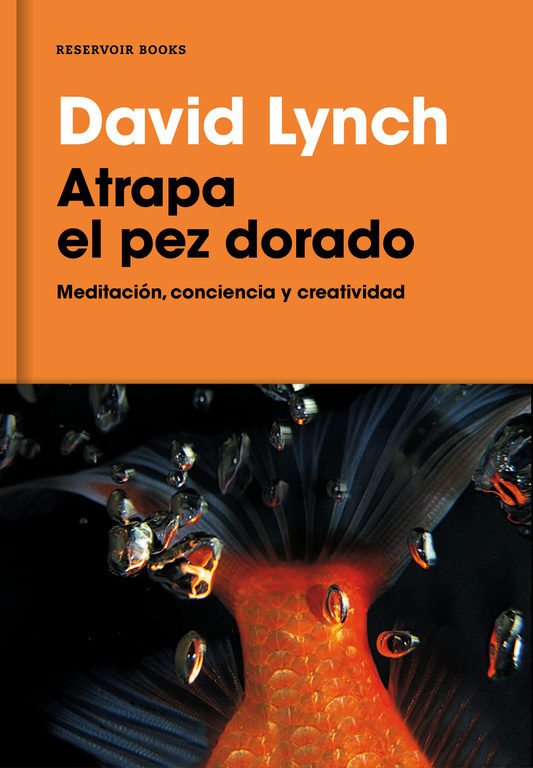

He de confesaros algo. Antes de leer Atrapa el pez dorado de David Lynch, me propuse seriamente ver algunas de sus películas. Veréis, sé que no es ese el orden lógico. Quiero decir que lo habitual es que uno se interese por un libro de un director de cine después de conocer al menos parte de su carrera cinematográfica y no al revés. Bien. Lo cierto es que yo conocía Twin Peaks. La conocía desde hacía poco, es verdad, pero habrá quién dirá –yo no– que nunca es tarde si la dicha es buena (y sí que lo fue).

He de confesaros algo. Antes de leer Atrapa el pez dorado de David Lynch, me propuse seriamente ver algunas de sus películas. Veréis, sé que no es ese el orden lógico. Quiero decir que lo habitual es que uno se interese por un libro de un director de cine después de conocer al menos parte de su carrera cinematográfica y no al revés. Bien. Lo cierto es que yo conocía Twin Peaks. La conocía desde hacía poco, es verdad, pero habrá quién dirá –yo no– que nunca es tarde si la dicha es buena (y sí que lo fue).