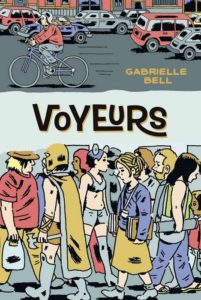

Antes de que existieran los friquis, los geeks, los nerds y todos esos términos de nuevo cuño que tan políglotas y modelnos nos hacen sentir, a los tipos como yo nos llamaban, sencillamente, bichos raros. Y mira que servidor lo era. De modo parecido a lo que le sucede a Gabrielle Bell, era capaz de provocar en aquéllos que me rodeaban sentimientos de irritación, compasión, confusión, miedo y muy moderada admiración (los bichos raros solemos ser un pelín más inteligentes que el común de los mortales, modestia aparte).

Antes de que existieran los friquis, los geeks, los nerds y todos esos términos de nuevo cuño que tan políglotas y modelnos nos hacen sentir, a los tipos como yo nos llamaban, sencillamente, bichos raros. Y mira que servidor lo era. De modo parecido a lo que le sucede a Gabrielle Bell, era capaz de provocar en aquéllos que me rodeaban sentimientos de irritación, compasión, confusión, miedo y muy moderada admiración (los bichos raros solemos ser un pelín más inteligentes que el común de los mortales, modestia aparte).

Una de las características de los bichos raros es que combinamos nuestra sociopatía con un incontenible anhelo de ser queridos. Así, mientras nada hace sentir segura a Gabrielle más que cuatro sólidas paredes, al mismo tiempo nuestra amiga se pasa las horas esperando en vano el tono de una notificación en sus cuentas sociales. Otro de nuestros rasgos es un completo desinterés por la vida privada de los demás, tan absortos como estamos con nuestras pajas mentales. En la primera escena de esta novela, vemos a Gabrielle buscando a todos los que hace un minuto estaban con ella celebrando una fiesta en un piso. Los encuentra en la azotea, mirando a la ventana del edificio de enfrente, donde una pareja se refocila en la cama. Acompañados de refrescos y patatas fritas, y con una actitud más analítica que excitada, comentan la jugada, mientras Gabrielle se queda con una cara de decir “¿de verdad soy yo la rara?”.

No resulta fácil decir de qué trata Voyeurs, si por “tratar de algo” queremos decir que un libro tiene un planteamiento, nudo y desenlace. La respuesta más evidente y sencilla es que en esta novela gráfica Bell nos narra su vida a lo largo de cuatro años, desde 2007 a 2010. Bien. Ahora, si tuviéramos que hablarle a alguien de nuestra vida en los últimos años, la inmensa mayoría de la gente se quedaría en viajes, novios, amigos, trabajo, quizá un par de bodas y algún funeral. Pero a los bichos raros, aparte de todas esas cosas, que también, se nos quedan en la memoria recuerdos y momentos mucho más importantes: una charla con nuestro gato, unas palabras que no dijimos pero que desarrollamos hasta convertirlas en nuestra mejor perorata, escenas que vivieron otros y de las que nos apropiamos con todo derecho, una pelea, una mirada, un puñado de fantasías y muchos temores. Todo lo cual, no me preguntéis por qué, nos conduce al convencimiento de que si somos bichos raros es precisamente porque somos incapaces de adaptarnos a la vida en una sociedad donde la mayoría son bichos mucho más raros que nosotros.

La composición de las viñetas, seis en cada página, sin primeros planos y con frecuencia cargados de detalles, es casi invariable a lo largo de la obra, y contribuye a acentuar esa sensación que atraviesa el libro: “esto es lo que hay, tan raro y tan habitual”. Parece como si estuviéramos delante de un formulario en blanco, que es la vida, y nos limitáramos a rellenarlo (aunque las páginas finales nos deparan una sorpresa). También el modo en que fue concebido inicialmente, como episodios sueltos publicados en su página web, hace que la historia parezca carecer de continuidad, de nuevo como las diferentes secciones de la declaración de la renta. Ya no vivimos la vida, parece decirnos Bell; la vida es simplemente una cosa que dejamos que nos suceda.

La grandeza de Voyeurs radica, por una parte, en esa disección personal y certera de una sociedad tan complaciente con su propio y anodino absurdo, y por otra, en ese ejercicio de ecce friqui que hace la autora, mostrándonos sin tapujos algunas de sus propias miserias, y haciéndolo, en todo momento con divertida resignación, esa resignación que, con los años y las canas, quizá se vuelva orgullosa reivindicación. Como alguien que yo me sé.

orados de los fenómenos paranormales, es decir, allá por finales de los 70 y principios de los 80, en casa veíamos con devoción aquel legendario programa presentado por el inolvidable Dr. Jiménez del Oso titulado Más allá. Todavía se me ponen los pelos de punta al recordar la introducción, con unos dibujos escalofriantes y una música propia de una sala de torturas. En una ocasión, recuerdo que hablaron de un experimento que consistía, sencillamente, en grabar el silencio (hay que recordar también que eran los años del boom del casete. Los mileniales no pueden imaginar la absoluta revelación que supuso para nosotros la posibilidad de grabar y escuchar nuestra propia voz). La gracia del experimento radicaba, por supuesto, en que el silencio estaba, decía el señor del Oso, repleto de sonidos y voces de ultratumba, inaudibles para el oído humano, pero , curiosamente, muy fáciles de registrar en una grabadora. Y un día mis padres decidieron salir al campo radiocasete en ristre y realizar el experimento. Como vemos, no fueron Mulder y Scully los que acuñaron aquello de “la verdad está ahí fuera”. Pero, ¿lo está?

orados de los fenómenos paranormales, es decir, allá por finales de los 70 y principios de los 80, en casa veíamos con devoción aquel legendario programa presentado por el inolvidable Dr. Jiménez del Oso titulado Más allá. Todavía se me ponen los pelos de punta al recordar la introducción, con unos dibujos escalofriantes y una música propia de una sala de torturas. En una ocasión, recuerdo que hablaron de un experimento que consistía, sencillamente, en grabar el silencio (hay que recordar también que eran los años del boom del casete. Los mileniales no pueden imaginar la absoluta revelación que supuso para nosotros la posibilidad de grabar y escuchar nuestra propia voz). La gracia del experimento radicaba, por supuesto, en que el silencio estaba, decía el señor del Oso, repleto de sonidos y voces de ultratumba, inaudibles para el oído humano, pero , curiosamente, muy fáciles de registrar en una grabadora. Y un día mis padres decidieron salir al campo radiocasete en ristre y realizar el experimento. Como vemos, no fueron Mulder y Scully los que acuñaron aquello de “la verdad está ahí fuera”. Pero, ¿lo está?

La gran literatura, esa que a algunos les llega al alma y a otros a las entrañas, no se nutre del qué, sino del cómo. Una historia universal narrada de forma anodina se queda en historia anodina. Del mismo modo, una historia personal, íntima, y aparentemente intransferible, si es narrada con talento y sensibilidad, tiene todos los números para convertirse en una historia universal. Eso es lo que hace que este lector se haya emocionado con Piruetas. Porque en esta historia de los tempranos años de adolescencia de una niña lesbiana que se levanta a las 4 de la mañana para ir a clases de patinaje se ha reconocido perfectamente este padre, heterosexual de cabello cada vez menos negro, cuyos conocimientos del patinaje artístico se limitan a saber que está prohibido caerse.

La gran literatura, esa que a algunos les llega al alma y a otros a las entrañas, no se nutre del qué, sino del cómo. Una historia universal narrada de forma anodina se queda en historia anodina. Del mismo modo, una historia personal, íntima, y aparentemente intransferible, si es narrada con talento y sensibilidad, tiene todos los números para convertirse en una historia universal. Eso es lo que hace que este lector se haya emocionado con Piruetas. Porque en esta historia de los tempranos años de adolescencia de una niña lesbiana que se levanta a las 4 de la mañana para ir a clases de patinaje se ha reconocido perfectamente este padre, heterosexual de cabello cada vez menos negro, cuyos conocimientos del patinaje artístico se limitan a saber que está prohibido caerse.

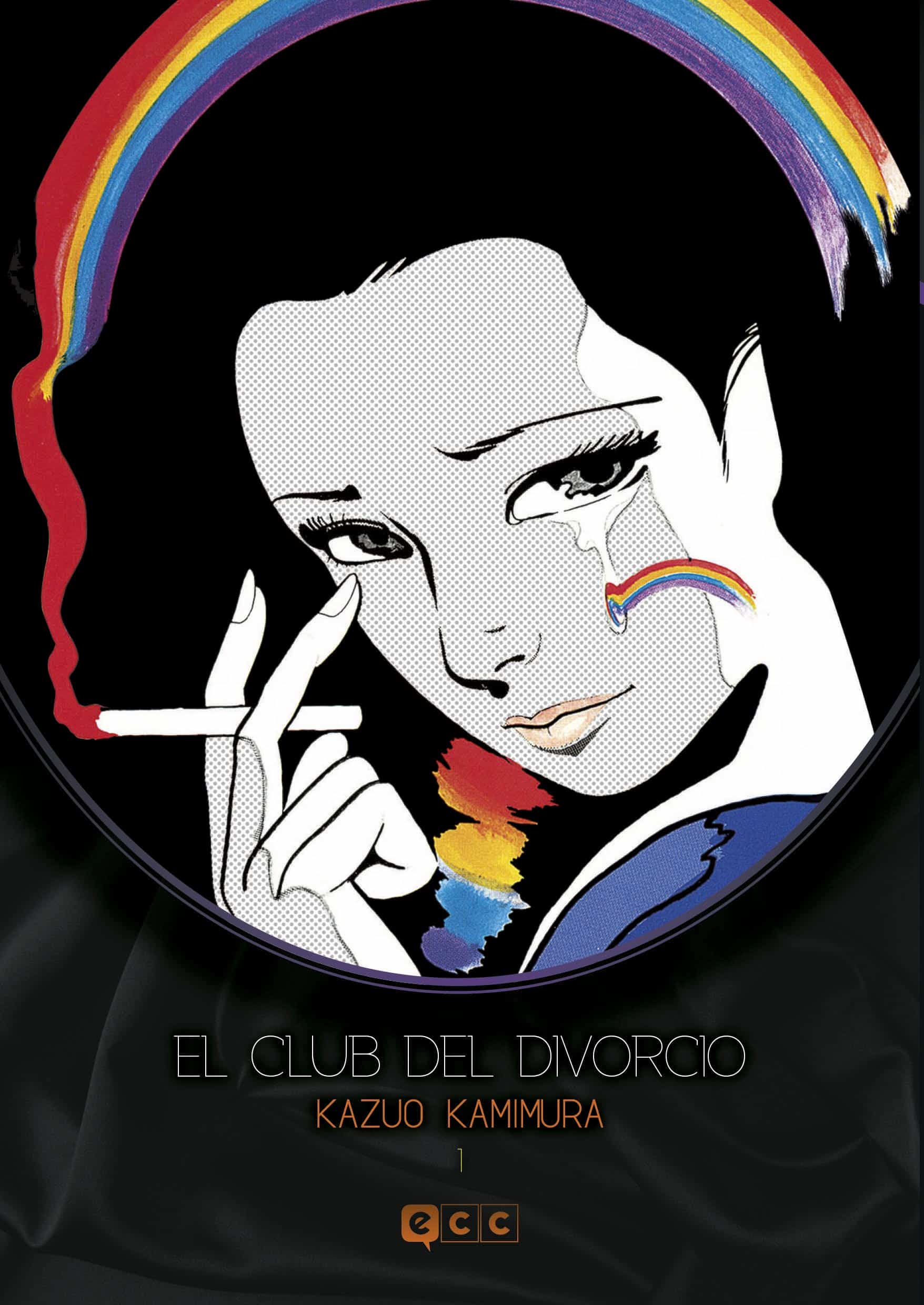

No sé si coincidiréis conmigo en que la palabra divorcio en un título, sea éste tanto el de un libro como el de una película, le confiere a la obra cierto tono de comedia de enredo. Si no me creéis, echad un vistazo a algunas de las infumables españoladas que inundaban nuestras pantallas a principios de los 80 y veréis que divorcio, humor chusco y destape iban siempre cogiditos de la mano. Me disculpará, allá en el cielo, Kazuo Kamimura, por comenzar la reseña de esta gran novela gráfica con la mención de semejantes bodrios, pero he pensado que las tribulaciones de Yuko y el Club del divorcio que regenta no están del todo exentas, a diferencia de aquel cine patrio, de cierto sentido del humor amargo, resignado y sutil, que es lo único que nos puede ayudar a sobrellevar lo que, con frecuencia, es un episodio duro e incluso trágico para quien lo vive.

No sé si coincidiréis conmigo en que la palabra divorcio en un título, sea éste tanto el de un libro como el de una película, le confiere a la obra cierto tono de comedia de enredo. Si no me creéis, echad un vistazo a algunas de las infumables españoladas que inundaban nuestras pantallas a principios de los 80 y veréis que divorcio, humor chusco y destape iban siempre cogiditos de la mano. Me disculpará, allá en el cielo, Kazuo Kamimura, por comenzar la reseña de esta gran novela gráfica con la mención de semejantes bodrios, pero he pensado que las tribulaciones de Yuko y el Club del divorcio que regenta no están del todo exentas, a diferencia de aquel cine patrio, de cierto sentido del humor amargo, resignado y sutil, que es lo único que nos puede ayudar a sobrellevar lo que, con frecuencia, es un episodio duro e incluso trágico para quien lo vive.

La lectura de Petra chérie nos demuestra un par de cosas: en primer lugar, que la afirmación de que estamos viviendo la edad dorada de la novela gráfica, aparte de ser un topicazo, es tan sólo una verdad a medias. Lo segundo que nos demuestra es que, como sucede con tantas cosas en la vida, cuanto más nos adentramos en este casi inabarcable mundo, más nos percatamos de nuestra no menos inabarcable ignorancia. Y la verdad es que la revelación nos llena de alegría, pues si hasta ahora uno ha vivido la mar de contento sin saber de la existencia ahí afuera obras tan entrañables y al mismo tiempo grandiosas como ésta, ¿cuántas otras joyas no estarán esperando a que editoriales como

La lectura de Petra chérie nos demuestra un par de cosas: en primer lugar, que la afirmación de que estamos viviendo la edad dorada de la novela gráfica, aparte de ser un topicazo, es tan sólo una verdad a medias. Lo segundo que nos demuestra es que, como sucede con tantas cosas en la vida, cuanto más nos adentramos en este casi inabarcable mundo, más nos percatamos de nuestra no menos inabarcable ignorancia. Y la verdad es que la revelación nos llena de alegría, pues si hasta ahora uno ha vivido la mar de contento sin saber de la existencia ahí afuera obras tan entrañables y al mismo tiempo grandiosas como ésta, ¿cuántas otras joyas no estarán esperando a que editoriales como

La nieve siempre es muy resultona como escenario de terror. Todavía recuerdo vivamente cómo, de niño, por aquel glorioso 1982, me impresionó aquella copiosamente nevada La cosa, de John Carpenter, una película no del todo apreciada en su momento, pero que ha ganado mucho con el tiempo.

La nieve siempre es muy resultona como escenario de terror. Todavía recuerdo vivamente cómo, de niño, por aquel glorioso 1982, me impresionó aquella copiosamente nevada La cosa, de John Carpenter, una película no del todo apreciada en su momento, pero que ha ganado mucho con el tiempo.

¿Una espiral de amor? ¿Una espiral de diversión? ¿Espiral de fraternidad? ¿De solidaridad? No suena bien, ¿verdad? Lo que normalmente oímos después de la palabra espiral es violencia, horror, muerte, todas esas cosas, en suma, que nos amenizan y alegran la lectura y que tan bien se le dan a

¿Una espiral de amor? ¿Una espiral de diversión? ¿Espiral de fraternidad? ¿De solidaridad? No suena bien, ¿verdad? Lo que normalmente oímos después de la palabra espiral es violencia, horror, muerte, todas esas cosas, en suma, que nos amenizan y alegran la lectura y que tan bien se le dan a

En mitad del desierto y bajo un sol de justicia, una cigüeña llamada Jiri y un zorro bastante afelinado que responde al nombre de Polka tienen calor y pasan sed. Parten en busca de algo que beber, pero, tras una serie de encuentros con personajes a cual más curioso, no encuentran más que un coco. ¿Cómo abrirlo?

En mitad del desierto y bajo un sol de justicia, una cigüeña llamada Jiri y un zorro bastante afelinado que responde al nombre de Polka tienen calor y pasan sed. Parten en busca de algo que beber, pero, tras una serie de encuentros con personajes a cual más curioso, no encuentran más que un coco. ¿Cómo abrirlo?

A lo largo de la historia del arte, la simetría ha sido uno de los pilares de la belleza. No hay más que visitar la Alhambra, el Taj Mahal, cualquier catedral gótica, o echar un vistazo al más conocido estudio de Leonardo sobre el cuerpo humano para ver cómo esa especie de propiedad matemática ha sostenido durante siglos nuestro concepto de la perfección.

A lo largo de la historia del arte, la simetría ha sido uno de los pilares de la belleza. No hay más que visitar la Alhambra, el Taj Mahal, cualquier catedral gótica, o echar un vistazo al más conocido estudio de Leonardo sobre el cuerpo humano para ver cómo esa especie de propiedad matemática ha sostenido durante siglos nuestro concepto de la perfección.

Las revoluciones tienen épica. Acaben como acaben, que con frecuencia suele ser con violencia y miseria prolongadas a lo largo de décadas, no cabe duda de que a los barbudos con fusil no les falta ni un ápice de épica y estética (observad que me he dejado una palabra en el tintero). Vaya esa observación por delante para dejar claro que, después de los cubanos, o de gran parte de ellos, no hay nadie que simpatice menos que servidor con el coma andante, hoy yaciente, con su hermanísimo, o con toda esa retórica bélica de luchas, muerte y victorias finales. Y sin embargo…

Las revoluciones tienen épica. Acaben como acaben, que con frecuencia suele ser con violencia y miseria prolongadas a lo largo de décadas, no cabe duda de que a los barbudos con fusil no les falta ni un ápice de épica y estética (observad que me he dejado una palabra en el tintero). Vaya esa observación por delante para dejar claro que, después de los cubanos, o de gran parte de ellos, no hay nadie que simpatice menos que servidor con el coma andante, hoy yaciente, con su hermanísimo, o con toda esa retórica bélica de luchas, muerte y victorias finales. Y sin embargo…

Una de los eternos anhelos imposibles del hombre es el de viajar en el tiempo, no tanto para ver qué nos depara el futuro como, sobre todo, para poder volver atrás y cambiar el pasado. Como todos sabemos, los errores, a veces, se pueden corregir, o, en su defecto, y si eres listo, disimular, pero no se pueden borrar. Aquellas palabras que dijimos y que tanto nos duelen, aquel beso que no dimos en el momento único y, por desgracia, irrepetible en que había de darse, aquella decisión equivocada y, por ponernos un poco más modernos y prosaicos, aquel tuit que publicamos y que todavía hoy nos persigue.

Una de los eternos anhelos imposibles del hombre es el de viajar en el tiempo, no tanto para ver qué nos depara el futuro como, sobre todo, para poder volver atrás y cambiar el pasado. Como todos sabemos, los errores, a veces, se pueden corregir, o, en su defecto, y si eres listo, disimular, pero no se pueden borrar. Aquellas palabras que dijimos y que tanto nos duelen, aquel beso que no dimos en el momento único y, por desgracia, irrepetible en que había de darse, aquella decisión equivocada y, por ponernos un poco más modernos y prosaicos, aquel tuit que publicamos y que todavía hoy nos persigue.