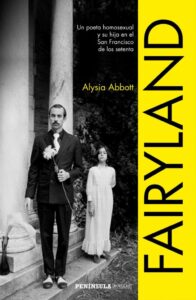

“Un poeta homosexual y su hija en el San Francisco de los setenta”.

“Un poeta homosexual y su hija en el San Francisco de los setenta”.

No sé si estas palabras que aparecen en la portada del libro son las que me engancharon para elegir esta lectura, ya no lo recuerdo. Yo no sabía nada del poeta Steve Abbott y no había oído hablar de este libro. El título solo lo entendería al haberlo acabado y la portada, sin saber nada, es rara de narices, para qué engañaros. Sin embargo, llamadlo intuición, llamadlo azar, el haber leído este libro ha sido una de las mejores decisiones literarias que he tomado en los últimos meses. Me ha gustado tanto que me ha dado una pena terrible tener que despedirme de ese universo que Alysia ha creado y recreado en las casi cuatrocientas páginas de esta novela. ¿No os apetece a veces quedaros por más tiempo en el mundo que los escritores crean para el lector? Es esa sensación de “a ver qué hago yo ahora si no puedo seguir atrapada en esta historia”. Una sensación de vacío, sin duda.

En fin, desamparada y al mismo tiempo esperanzada, the show must go on, así que voy a hablaros de Fairyland.

El protagonista de esta novela en torno a quien gira toda la historia es Steve Abbott. Steve fue un poeta norteamericano que, tras un accidente de tráfico en el que fallece su mujer, decide irse a vivir con su hija a San Francisco. Estamos hablando del año 1973, época en la que la ciudad de San Francisco es un centro cultural, hippie y de liberación sexual bastante importante en la escena norteamericana. Steve, abiertamente homosexual, encuentra en esta ciudad todo lo que necesitaba en aquel entonces para sentirse identificado con el resto de gais que comienzan a vivir sin cadenas. Aunque él, además, deba criar a una niña pequeña como padre viudo. Una tarea realmente difícil.

La niña en cuestión es Alysia Abbott, la autora del libro. Quién mejor que ella para hablar de la vida de su padre y la de ella desde que se mudaron a San Francisco. Por aquel entonces, cuando Alysia aún era una niña, la vida junto a su padre era para ella el país de las hadas. Compartía con su padre risas, complicidad y un profundo amor mutuo. Y aunque, lógicamente, echaba de menos a su madre, el vínculo que había formado con su padre era sólido y nadie podría entrometerse entre ellos. Steve, sin embargo, tenía más dudas. No en cuanto al amor indiscutible hacia su hija, pero sí en cuanto a las condiciones en las que se estaba criando. Vivían en pisos compartidos con gente de lo más dispar porque su padre no podía enfrentarse solo a todos los gastos. Steve, además, estaba descubriendo la ciudad, descubriéndose a sí mismo y soltando lastre, así que los amantes entraban y salían de los pisos y las vidas de padre e hija. Pero aunque a Alysia no le importaba, el vínculo paterno-filial comienza a debilitarse en algunos sentidos al llegar la adolescencia. Todos sabemos lo puñeteros que pueden ser los adolescentes, todos esos sentimientos mezclados en un cuerpo y una mente que empiezan a desarrollarse y formarse. A Alysia comenzaron a avergonzarle determinados aspectos de su padre. Empezó a preguntarse por qué ella no tenía una familia y una vida normal. Entendió la adicción de su padre a las drogas, la frustración, y las terapias para desengancharse. Es entonces cuando Alysia se plantea que necesita un respiro y decide irse a estudiar a Nueva York y más tarde a París.

A pesar de todo, el vínculo especial entre padre e hija nunca se romperá. El amor incondicional supera etapas y distancias. Mientras estén alejados, padre e hija hablarán casi a diario por teléfono y, sobre todo, se escribirán cartas. Algunos fragmentos de esas cartas podemos leerlos en esta novela y son una muestra de amor exquisita.

Alysia solo regresará a San Francisco cuando su padre, muy enfermo de sida, le pida que venga a cuidarle. Aunque aún era una chica de veintipocos años y seguía teniendo numerosos conflictos internos, Alysia sabe que debía estar allí y eso es lo que hace. Darle a su padre todo el amor que se merece en los últimos días de su vida.

Fairyland es una novela preciosa y muy emotiva. Alguna lagrimilla he derramado al leerla. La relación padre-hija es admirable, como también lo son el homenaje a las familias atípicas, a los homosexuales que por fin empezaron a vivir la vida como ellos querían y a la libertad. Las palabras finales del epílogo son muy emotivas. En ellas la autora explica que aunque es heterosexual y hace más de veinte años que no tiene un padre gay vivo, todavía se siente parte de esa comunidad queer en la que se crio. Qué bien que la intuición o el azar me hayan llevado a este libro que, sin duda, no voy a olvidar.

Me enfrento a

Me enfrento a

Encontrar una voz propia, más que un estilo, debe ser una de las cosas más difíciles para un escritor. Por suerte (o, mejor dicho, por trabajo) muchos de ellos lo consiguen y por eso, a quienes leemos cotidianamente, no nos resulta difícil identificar a ciertos autores con solo leer sus libros, sin necesidad de nombres. Recuerdo que hace un tiempo, con el auge de Internet y las redes sociales, circuló un poema atribuido a Gabriel García Márquez, llamado “La marioneta” que gustó y mucho a los coleccionistas de frases de Paulo Cohelo; me recuerdo, en relación a ese texto, gritando de rabia y negando con la cabeza y aún recuerdo más la sorpresa de mi madre al verme tan enfadado en medio del patio trasero de casa, gritando a viva voz. Es que quienes leíamos al genio colombiano supimos al instante que aquél texto sobre una marioneta que se despedía de la vida JAMÁS lo hubiera escrito Gabo, no solo porque no era su estilo, ni las frases estaban compuestas con sus palabras, sino sobre todo porque al leerlo, la voz interna que nos llegaba al cerebro y al corazón no se parecía en nada a la del Nobel de Literatura. García Márquez, genio y figura, quien justo estaba en Estados Unidos bajo tratamiento por cáncer linfático, respondió con una de sus clásicas salidas: dijo que no se iba a morir de la enfermedad, sino porque le estaban adjudicando un poema tan cursi.

Encontrar una voz propia, más que un estilo, debe ser una de las cosas más difíciles para un escritor. Por suerte (o, mejor dicho, por trabajo) muchos de ellos lo consiguen y por eso, a quienes leemos cotidianamente, no nos resulta difícil identificar a ciertos autores con solo leer sus libros, sin necesidad de nombres. Recuerdo que hace un tiempo, con el auge de Internet y las redes sociales, circuló un poema atribuido a Gabriel García Márquez, llamado “La marioneta” que gustó y mucho a los coleccionistas de frases de Paulo Cohelo; me recuerdo, en relación a ese texto, gritando de rabia y negando con la cabeza y aún recuerdo más la sorpresa de mi madre al verme tan enfadado en medio del patio trasero de casa, gritando a viva voz. Es que quienes leíamos al genio colombiano supimos al instante que aquél texto sobre una marioneta que se despedía de la vida JAMÁS lo hubiera escrito Gabo, no solo porque no era su estilo, ni las frases estaban compuestas con sus palabras, sino sobre todo porque al leerlo, la voz interna que nos llegaba al cerebro y al corazón no se parecía en nada a la del Nobel de Literatura. García Márquez, genio y figura, quien justo estaba en Estados Unidos bajo tratamiento por cáncer linfático, respondió con una de sus clásicas salidas: dijo que no se iba a morir de la enfermedad, sino porque le estaban adjudicando un poema tan cursi.

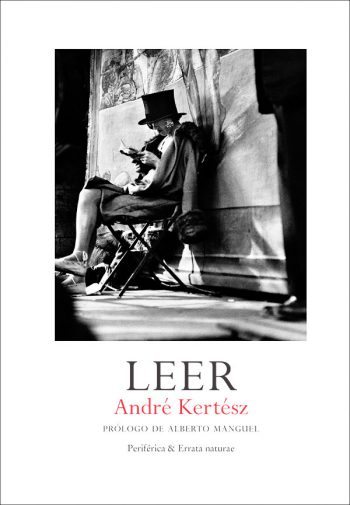

Todavía no he conseguido saber si el hecho de encontrarme repetidamente con una misma imagen, situación o escena viene dado por tener en la mente o el subconsciente la voluntad de encontrarme con ello o es, simple y llanamente, el azar quien lo pone allí. No sé por qué es y tampoco sé si quiero saberlo. La cuestión es que muchas veces me encuentro parado, de lejos, mirando a alguien que lee y me veo metiendo la mano en el bolsillo para sacar el teléfono y guardar la estampa en una fotografía. Y lo extraño – de ahí vienen mis dudas – es la cantidad de veces que me encuentro con imágenes de ese tipo en mi día a día. No entiendo por qué entro en la universidad y se me llenan los oídos de voces catedráticas que se quejan de que ya nadie lee y luego salgo de ella y me encuentro siempre con alguien leyendo. O salgo de casa, paseo y veo a gente leer. Luego, cuando miro las fotografías, me pregunto por qué estaban o quién los puso o qué les hizo estar allí.

Todavía no he conseguido saber si el hecho de encontrarme repetidamente con una misma imagen, situación o escena viene dado por tener en la mente o el subconsciente la voluntad de encontrarme con ello o es, simple y llanamente, el azar quien lo pone allí. No sé por qué es y tampoco sé si quiero saberlo. La cuestión es que muchas veces me encuentro parado, de lejos, mirando a alguien que lee y me veo metiendo la mano en el bolsillo para sacar el teléfono y guardar la estampa en una fotografía. Y lo extraño – de ahí vienen mis dudas – es la cantidad de veces que me encuentro con imágenes de ese tipo en mi día a día. No entiendo por qué entro en la universidad y se me llenan los oídos de voces catedráticas que se quejan de que ya nadie lee y luego salgo de ella y me encuentro siempre con alguien leyendo. O salgo de casa, paseo y veo a gente leer. Luego, cuando miro las fotografías, me pregunto por qué estaban o quién los puso o qué les hizo estar allí.

Tenía ganas de volver a encontrarme con el

Tenía ganas de volver a encontrarme con el

Me imagino a

Me imagino a

Parece que han pasado siglos desde que apareció

Parece que han pasado siglos desde que apareció

Como hago cada vez que me dispongo a reseñar, agarro el libro en cuestión y lo coloco a mi lado y frente al ordenador; lo necesito allí, acompañándome en esa ardua y hermosa tarea de contarle a los lectores de Libros y literatura de qué va el libro, de intentar resumirlo en pocas líneas, de transmitirle a los internautas qué sensaciones particulares me dejó su lectura y por qué deberían, según mi visión fanática, salir corriendo a la librería a comprarlo. Un libro ya no es solo un libro tras leerlo y cuando lo vemos, muchos días después, al pasar, instalado en la biblioteca personal para su dulce reposo, el sólo hecho de observarlo ya nos dice algo: al instante nos envía un mensaje que resume lo que sentimos por él, lo que nos dejó. Pasas caminando y ojeas tu biblioteca y ves Cien años de soledad y enseguida lo asocias con una angustia linda y predestinada. Miras un poco más y el desasosiego se hace presente si observas el lomo de algún libro de Pessoa. La sangre y la lucha cotidiana de Roma empapa tu mente si aparece el nombre de Santiago Posteguillo.

Como hago cada vez que me dispongo a reseñar, agarro el libro en cuestión y lo coloco a mi lado y frente al ordenador; lo necesito allí, acompañándome en esa ardua y hermosa tarea de contarle a los lectores de Libros y literatura de qué va el libro, de intentar resumirlo en pocas líneas, de transmitirle a los internautas qué sensaciones particulares me dejó su lectura y por qué deberían, según mi visión fanática, salir corriendo a la librería a comprarlo. Un libro ya no es solo un libro tras leerlo y cuando lo vemos, muchos días después, al pasar, instalado en la biblioteca personal para su dulce reposo, el sólo hecho de observarlo ya nos dice algo: al instante nos envía un mensaje que resume lo que sentimos por él, lo que nos dejó. Pasas caminando y ojeas tu biblioteca y ves Cien años de soledad y enseguida lo asocias con una angustia linda y predestinada. Miras un poco más y el desasosiego se hace presente si observas el lomo de algún libro de Pessoa. La sangre y la lucha cotidiana de Roma empapa tu mente si aparece el nombre de Santiago Posteguillo.

Hace poco reseñé Mi primer libro de poemas y hoy quiero hablaros de El sabor de las palabras. Ambos libros son novedades de la editorial Anaya y los dos son antologías poéticas para niños. Mi primer libro de poemas va dirigido a niños a partir de los cinco años y el libro del que hoy os hablo cuenta con una selección de poemas para niños de entre ocho y doce años.

Hace poco reseñé Mi primer libro de poemas y hoy quiero hablaros de El sabor de las palabras. Ambos libros son novedades de la editorial Anaya y los dos son antologías poéticas para niños. Mi primer libro de poemas va dirigido a niños a partir de los cinco años y el libro del que hoy os hablo cuenta con una selección de poemas para niños de entre ocho y doce años.

Hablar de Román Sanz, el autor de este viaje onírico que es Intrusión, es hablar de un hombre, cuanto menos, peculiar. Peculiaridades tiene tanto en forma como en contenido. Si bien es cierto que haber estado en la presentación de su primera novela sirvió para percibir esos detalles que le caracterizan —se plantó en la librería con su chaquetón y sombrero texano— y donde mostró parte de su modo de expresión con los allí presentes, muchos más son los rasgos personales que puedes encontrar en la narración de su obra. Una obra que, a priori, ya muestra en su sinopsis la marcada personalidad del texto: «La pregunta correcta no es si este libro es para usted, es si usted está listo para este libro».

Hablar de Román Sanz, el autor de este viaje onírico que es Intrusión, es hablar de un hombre, cuanto menos, peculiar. Peculiaridades tiene tanto en forma como en contenido. Si bien es cierto que haber estado en la presentación de su primera novela sirvió para percibir esos detalles que le caracterizan —se plantó en la librería con su chaquetón y sombrero texano— y donde mostró parte de su modo de expresión con los allí presentes, muchos más son los rasgos personales que puedes encontrar en la narración de su obra. Una obra que, a priori, ya muestra en su sinopsis la marcada personalidad del texto: «La pregunta correcta no es si este libro es para usted, es si usted está listo para este libro».

No sé qué importancia le concedéis a la poesía, ni sé qué papel juega la poesía para vosotros en la educación literaria de los más pequeños, pero para mí la poesía es algo primordial. No concibo la vida sin poesía y libros como éste me ponen de muy buen humor. Y es que, por desgracia, la poesía es uno de los géneros literarios que más palos se ha llevado (aunque ahora esté tan de moda). Que si es difícil, que si en ocasiones es demasiado críptica, que si es aburrida y un largo etcétera de “que si…”.

No sé qué importancia le concedéis a la poesía, ni sé qué papel juega la poesía para vosotros en la educación literaria de los más pequeños, pero para mí la poesía es algo primordial. No concibo la vida sin poesía y libros como éste me ponen de muy buen humor. Y es que, por desgracia, la poesía es uno de los géneros literarios que más palos se ha llevado (aunque ahora esté tan de moda). Que si es difícil, que si en ocasiones es demasiado críptica, que si es aburrida y un largo etcétera de “que si…”.

n que en esta vida todo pasa por algo. Los más optimistas llegan a decir que si una desgracia llama a la puerta es porque tiene que ser así. Cuestión de destino. Que yo no digo que no sea precioso este punto de vista, pero pongamos un ejemplo práctico para que entendamos la situación: te despiertas un lunes lluvioso de enero. Fuera hace tanto frío que te estás planteando ir al trabajo con ropa térmica debajo del traje. Al menos te queda el consuelo de hacerte un buen café calentito y unas tostadas deliciosas. Pero el café sale aguado y las tostadas se te queman. Bueno, no pasa nada; es lunes y es normal que las cosas se tuerzan. Pero es que al ir a por el coche, este no arranca. Como ves que vas a llegar tarde al trabajo, coges el móvil para ver si algún compañero que vive por la zona se puede acercar a recogerte. Y, al sacar el teléfono del bolsillo, se te cae al suelo y se te descascarilla una esquina dejando una huella imborrable que hará que cada vez que la mires rememores ese día tan horrible. Los optimistas dirán que todo esto ha pasado por algo: el café estaba aguado porque tu cuerpo es sabio y es consciente de que tomas mucha cafeína; las tostadas las tuviste que tirar (ni rascando se iba lo quemado), de acuerdo, pero lo cierto es que tu operación bikini te lo agradecerá eternamente. El coche no arrancaba porque… no sé, porque esas cosas pasan a veces. Y el teléfono… pues tampoco sé. ¿Veis? ¡Es que no me sale ser optimista en estas circunstancias ni a propósito!

n que en esta vida todo pasa por algo. Los más optimistas llegan a decir que si una desgracia llama a la puerta es porque tiene que ser así. Cuestión de destino. Que yo no digo que no sea precioso este punto de vista, pero pongamos un ejemplo práctico para que entendamos la situación: te despiertas un lunes lluvioso de enero. Fuera hace tanto frío que te estás planteando ir al trabajo con ropa térmica debajo del traje. Al menos te queda el consuelo de hacerte un buen café calentito y unas tostadas deliciosas. Pero el café sale aguado y las tostadas se te queman. Bueno, no pasa nada; es lunes y es normal que las cosas se tuerzan. Pero es que al ir a por el coche, este no arranca. Como ves que vas a llegar tarde al trabajo, coges el móvil para ver si algún compañero que vive por la zona se puede acercar a recogerte. Y, al sacar el teléfono del bolsillo, se te cae al suelo y se te descascarilla una esquina dejando una huella imborrable que hará que cada vez que la mires rememores ese día tan horrible. Los optimistas dirán que todo esto ha pasado por algo: el café estaba aguado porque tu cuerpo es sabio y es consciente de que tomas mucha cafeína; las tostadas las tuviste que tirar (ni rascando se iba lo quemado), de acuerdo, pero lo cierto es que tu operación bikini te lo agradecerá eternamente. El coche no arrancaba porque… no sé, porque esas cosas pasan a veces. Y el teléfono… pues tampoco sé. ¿Veis? ¡Es que no me sale ser optimista en estas circunstancias ni a propósito!