Voy a empezar con una confesión: hace días que terminé este libro y no sabía cómo enfocar la reseña. Normalmente acabo uno y al momento me pongo a escribir, con todas las emociones a flor de piel. Pero, en este caso, llevo dándole vueltas varios días y nada, no había manera. Se trata de un ensayo que hace una crítica profunda a la sociedad; sobre todo a la inglesa. Tanta crítica ha hecho que terminara el libro con rabia e impotencia. Muchas sensaciones y sentimientos se agolparon en mi cabeza y, al intentar dejarlas salir, las palabras se me quedaron atascadas, sin vía de escape. Pero ya no podía dejar pasar más el tiempo y tenía que hacer esta reseña sí o sí. Así que, allá vamos.

Voy a empezar con una confesión: hace días que terminé este libro y no sabía cómo enfocar la reseña. Normalmente acabo uno y al momento me pongo a escribir, con todas las emociones a flor de piel. Pero, en este caso, llevo dándole vueltas varios días y nada, no había manera. Se trata de un ensayo que hace una crítica profunda a la sociedad; sobre todo a la inglesa. Tanta crítica ha hecho que terminara el libro con rabia e impotencia. Muchas sensaciones y sentimientos se agolparon en mi cabeza y, al intentar dejarlas salir, las palabras se me quedaron atascadas, sin vía de escape. Pero ya no podía dejar pasar más el tiempo y tenía que hacer esta reseña sí o sí. Así que, allá vamos.

Tengo que hacer una puntualización antes de meterme en materia: el título original de este libro es How Britain is ruined by its childrens, lo que, traducido al español sería “Cómo Gran Bretaña está arruinada por sus niños”. Este detalle es muy importante, ya que resume a la perfección en qué consiste este libro. Theodore Dalrymple (seudónimo tras el que se esconde el médico inglés Anthony Daniels), abre su obra con las siguientes palabras “Un informe reciente del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia declaraba que entre los veintiún países desarrollados el que peor trataba a los niños era Gran Bretaña”. Con esta afirmación tan contundente, este médico que ha conocido de primera mano las desgracias sucedidas tanto en Europa como en África, abre lo que promete ser un debate muy interesante. ¿Por qué un país tan adelantado como Gran Bretaña no es capaz de proteger uno de sus bienes más preciados? ¿Por qué la violencia contra los niños británicos no ha hecho sino aumentar en los últimos años?

Esta violencia tiene una clara consecuencia: los niños aprenden lo que ven. Si haces que un niño crezca en una esfera de violencia, acabará respondiendo de la misma forma, con crueldad y vehemencia. Theodore Dalrymple nos dice que la mayoría de los padres británicos temen a sus hijos. Pero no solo los padres, también los profesores. Estos confiesan que se sienten coaccionados por sus alumnos y por los padres de estos. Recuerdo que, cuando iba al colegio y un niño sacaba malas notas, el padre normalmente venía corriendo a exigirle al profesor una explicación por esas notas tan bajas. Vi incluso cómo un padre amenazó a uno de los maestros porque su hijo había suspendido un examen y quería que le aprobara. ¿Quizás es sobreprotección? ¿quizás es una manera de compensar el poco tiempo que pasan los padres con los hijos?

De una manera u otra, Theodore Dalrymple culpa al sentimentalismo, al Sentimentalismo tóxico, aquel que hace que perdamos los papeles y que nos dejemos llevar sin pensar en las consecuencias. En su ensayo, analiza también la exaltación pública de las emociones; llega a la conclusión de que si una persona llora en privado, no ha llorado. Tiene que hacerlo en público, para que todo el mundo se sienta conmovido por la situación que está atravesando. Así, dice que el sentimentalismo se convierte en un mal social cuando traspasa la barrera de lo personal, cuando es necesario generar en los demás una reacción a través de nuestros propios sentimientos.

Volviendo al tema de los niños, hoy en día estos poseen todo lo que desean y más. Capricho que tienen, capricho que se les concede. No culpo a los padres, sino a la sociedad. Nos han enseñado que si no tenemos lo que los demás, no podemos ser felices. Y, como padres, si vemos que nuestros hijos sufren por no tener algo determinado, creemos que estamos en la obligación de dárselo. Esta idea se podría unir a la anterior: a la necesidad de demostrar públicamente nuestros sentimientos. No solo le doy a mi hijo todos los caprichos, sino que quiero que la gente lo vea. Es como el refrán: no solo hay que ser la mujer del César, sino aparentarlo. Pero lo cierto es que la obligación es otra bien distinta: no hay que concederles todos esos deseos vacíos, sino enseñar a los niños a amar lo que tienen y a ver el valor de las cosas inmateriales.

Estas son unas cuantas ideas que se me han pasado por la cabeza mientras leía el libro. No quería hacer una reseña de dos mil palabras, pero realmente podría hacer un tratado filosófico que analizara cada uno de los sentimientos que provoca este libro. No sé, quizá algún día lo haga. Entre tanto, os recomiendo su lectura; no solo a los padres que tengan hijos a los que dan algún que otro capricho de más, sino a todas aquellas personas que se pregunten qué estamos haciendo mal en esta sociedad.

Desde hace años tengo por costumbre leer acompañado de un bolígrafo de tinta negra y de una pequeña libreta de hojas cuadriculadas. Años atrás solía subrayar en los libros las frases que me gustaban y anotaba en los márgenes algunas opiniones que me transmitía lo que había leído, pero pronto comprendí que eso era una auténtica guarrada. Desde entonces siempre intento tener cerca mi libreta, para que todo aquello que me impacta de una nueva lectura no se me escape. Digo esto porque El camino del perro ha sido el primer libro en mucho tiempo que me ha obligado a abandonar este ritual. Y es que, cada vez que me gustaba una idea abría el cuaderno, pero no sabía cómo recogerla. Y algo parecido me ocurría al leer antes de acostarme, dado que a la mañana siguiente intentaba hacer memoria sobre lo que había leído la noche anterior pero no era capaz de explicarlo. Sólo sabía que esa novela no era como las demás. Y ese es uno de los aspectos que más valoro en mis lecturas.

Desde hace años tengo por costumbre leer acompañado de un bolígrafo de tinta negra y de una pequeña libreta de hojas cuadriculadas. Años atrás solía subrayar en los libros las frases que me gustaban y anotaba en los márgenes algunas opiniones que me transmitía lo que había leído, pero pronto comprendí que eso era una auténtica guarrada. Desde entonces siempre intento tener cerca mi libreta, para que todo aquello que me impacta de una nueva lectura no se me escape. Digo esto porque El camino del perro ha sido el primer libro en mucho tiempo que me ha obligado a abandonar este ritual. Y es que, cada vez que me gustaba una idea abría el cuaderno, pero no sabía cómo recogerla. Y algo parecido me ocurría al leer antes de acostarme, dado que a la mañana siguiente intentaba hacer memoria sobre lo que había leído la noche anterior pero no era capaz de explicarlo. Sólo sabía que esa novela no era como las demás. Y ese es uno de los aspectos que más valoro en mis lecturas.

Estamos viviendo el resurgir de los panfletos, no cabe duda. Y entiéndase “panfleto” sin una connotación negativa, sino como un tipo de libro corto, explosivo, no tan elaborado, que invita desde el género ensayístico no solo la reflexión sino a la acción. Stéphane Hessel ganó la batalla de las mesas de novedades para ellos en 2011 con

Estamos viviendo el resurgir de los panfletos, no cabe duda. Y entiéndase “panfleto” sin una connotación negativa, sino como un tipo de libro corto, explosivo, no tan elaborado, que invita desde el género ensayístico no solo la reflexión sino a la acción. Stéphane Hessel ganó la batalla de las mesas de novedades para ellos en 2011 con

A finales de los noventa, cuando no habíamos alcanzado la veintena, nos escribíamos todavía bastantes cartas. Muchas postales también, de nuestros primeros viajes sin padres, pero sobre todo cartas. Nuestra correspondencia era caótica, desordenada y naíf, y en el mejor de los casos recogía un catálogo extenso y voluble de lecturas, referencias bibliográficas y poemas fallidos. En el resto de ocasiones era el testimonio fehaciente de nuestra inconsistencia, un desafío a cualquier antropólogo que quisiera descifrar a través de ella las claves de nuestra existencia como grupo social. Porque entre medias de aquellas cartas, muchas veces dirigidas a personas de la misma ciudad o incluso de la misma clase, pasaban semanas enteras; semanas con sus viernes y sus sábados, que eran los días fundamentales en los que se barajaba la vida, hablando de cartas. A veces comentábamos los

A finales de los noventa, cuando no habíamos alcanzado la veintena, nos escribíamos todavía bastantes cartas. Muchas postales también, de nuestros primeros viajes sin padres, pero sobre todo cartas. Nuestra correspondencia era caótica, desordenada y naíf, y en el mejor de los casos recogía un catálogo extenso y voluble de lecturas, referencias bibliográficas y poemas fallidos. En el resto de ocasiones era el testimonio fehaciente de nuestra inconsistencia, un desafío a cualquier antropólogo que quisiera descifrar a través de ella las claves de nuestra existencia como grupo social. Porque entre medias de aquellas cartas, muchas veces dirigidas a personas de la misma ciudad o incluso de la misma clase, pasaban semanas enteras; semanas con sus viernes y sus sábados, que eran los días fundamentales en los que se barajaba la vida, hablando de cartas. A veces comentábamos los

Algunas veces, cuando la situación es propicia, en mi cuadrilla de amigos tenemos la costumbre de jugar a un juego bastante estúpido. No sé si tiene un nombre oficial, pero solemos llamarlo ‘qué preferirías’ y consiste en lanzar una pregunta con dos posibilidades muy similares, tanto para bien como para mal. Cuento esto porque recuerdo que una noche, en la que ya había una pirámide de latas de cerveza bastante considerable sobre la mesa, hubo una cuestión que nos mantuvo más tiempo de lo habitual discutiendo entre nosotros. Fue algo así como ‘¿Qué preferirías, un trabajo muy bien pagado en el que estás a disgusto o uno que te proporciona lo justo para vivir pero en el que te sientes feliz con lo que haces? Estoy seguro de que no surgió con esas palabras, pero la idea era esa. Y la opción más elegida, casi por unanimidad, fue la segunda.

Algunas veces, cuando la situación es propicia, en mi cuadrilla de amigos tenemos la costumbre de jugar a un juego bastante estúpido. No sé si tiene un nombre oficial, pero solemos llamarlo ‘qué preferirías’ y consiste en lanzar una pregunta con dos posibilidades muy similares, tanto para bien como para mal. Cuento esto porque recuerdo que una noche, en la que ya había una pirámide de latas de cerveza bastante considerable sobre la mesa, hubo una cuestión que nos mantuvo más tiempo de lo habitual discutiendo entre nosotros. Fue algo así como ‘¿Qué preferirías, un trabajo muy bien pagado en el que estás a disgusto o uno que te proporciona lo justo para vivir pero en el que te sientes feliz con lo que haces? Estoy seguro de que no surgió con esas palabras, pero la idea era esa. Y la opción más elegida, casi por unanimidad, fue la segunda.

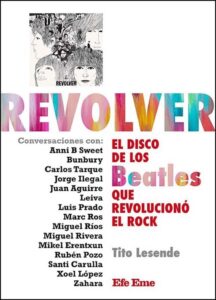

Si te consideras un amante de la música pero te da vergüenza reconocer que nunca has escuchado el disco Revolver de los Beatles, solo puedo decirte que no te sientas así, yo voy a reconocerlo en una web que leen diariamente miles de personas. Sí, lo reconozco, antes de la lectura de este libro no había escuchado Revolver y también sí, me considero un buen amante de la música, sobre todo del rock español. Pero esto tiene un porqué, y es que soy de los que piensa que escuchando a los cantantes que colaboran en este libro ya estoy bebiendo de los Beatles. Si al fin y al cabo la mayoría del rock y del pop actuales tienen su huella: ¿qué más dará que su escucha sea directa o indirecta?

Si te consideras un amante de la música pero te da vergüenza reconocer que nunca has escuchado el disco Revolver de los Beatles, solo puedo decirte que no te sientas así, yo voy a reconocerlo en una web que leen diariamente miles de personas. Sí, lo reconozco, antes de la lectura de este libro no había escuchado Revolver y también sí, me considero un buen amante de la música, sobre todo del rock español. Pero esto tiene un porqué, y es que soy de los que piensa que escuchando a los cantantes que colaboran en este libro ya estoy bebiendo de los Beatles. Si al fin y al cabo la mayoría del rock y del pop actuales tienen su huella: ¿qué más dará que su escucha sea directa o indirecta?