Todos tenemos nuestras debilidades literarias, y la mía, en cuanto a novela negra, es Fred Vargas. Por eso esperaba como agua de mayo la nueva aventura de su personaje más carismático, el inigualable comisario Jean-Baptiste Adamsberg. Cuando sale la reclusa, su última historia, es la novena de la serie protagonizada por este policía de París, la decimosegunda si contamos también dos novelas gráficas y una colección de relatos (Fluye el Sena), también protagonizados por él. Como lector indisciplinado y caótico que soy, he ido leyendo gran parte de su bibliografía de modo salteado. Pese a empezar por el primer libro (El hombre de los círculos azules), luego he ido alternando, y sobre todo disfrutando, sus historias de un modo salteado, siendo para mí Un lugar incierto la mejor novela de la saga, hasta el momento.

Todos tenemos nuestras debilidades literarias, y la mía, en cuanto a novela negra, es Fred Vargas. Por eso esperaba como agua de mayo la nueva aventura de su personaje más carismático, el inigualable comisario Jean-Baptiste Adamsberg. Cuando sale la reclusa, su última historia, es la novena de la serie protagonizada por este policía de París, la decimosegunda si contamos también dos novelas gráficas y una colección de relatos (Fluye el Sena), también protagonizados por él. Como lector indisciplinado y caótico que soy, he ido leyendo gran parte de su bibliografía de modo salteado. Pese a empezar por el primer libro (El hombre de los círculos azules), luego he ido alternando, y sobre todo disfrutando, sus historias de un modo salteado, siendo para mí Un lugar incierto la mejor novela de la saga, hasta el momento.

Para sus seguidores, primero hay que situar un poco la acción. Esta nueva historia de Fred Vargas empieza con Adamsberg en la pequeña y fría isla islandesa de Grímsey, lugar donde se desarrollaba parte de la última novela, Tiempos de Hielo. El lugar parece venirle como anillo al dedo a Adamsberg, cuyas rarezas encajan a la perfección con un sitio tan gélido y apartado. Pero esa calma se interrumpe y el comisario debe volver a dirigir su unidad. Pese a no ser de su incumbencia, Jean-Baptiste empieza a interesarse por un caso que no parece tal; dos ancianos del sur del país mueren víctimas de la picadura de la araña reclusa (Loxosceles refunscens). Todo hace indicar que son muertes naturales y sin conexión, pero ese sexto sentido tan característico de nuestro protagonista le hace ver que hay gato (o araña) encerrado en esas misteriosas muertes. Por cierto, un sexto sentido que, cada vez más, choca frontalmente contra el resto de la brigada, que empieza a hartarse de las excentricidades de su jefe.

Lo primero que me llama la atención de Cuando sale la reclusa es que, veintiséis años después de su primera novela, Jean-Baptiste Adamsberg sigue en forma. En esta ocasión, y mientras empieza a obsesionarse con la historia de la reclusa, le da tiempo incluso a resolver dos pequeños casos con una sencillez pasmosa, demostrando que, pese a su proceder poco ortodoxo, su valía sigue estando casi intacta. Además, los problemas internos en la brigada empiezan a ser problemáticos. Con poco tino y a su manera, así es él, Adamsberg tiene que conseguir que todos sus acólitos remen en la misma dirección, tensando la cuerda e intentando acallar las voces discordantes que surgen por el camino. Incluso, y para gozo de sus fans más acérrimos, tenemos en esta ocasión un crossover con Mathias Delamarre, otro mítico personaje de la escritora francesa, que forma parte de la trilogía de Los tres evangelistas.

Aunque en esta ocasión, y mira que me cuesta escribir esto, hay que achacarle algún que otro defecto a la novela. La investigación y la trama fluyen adecuadamente. Fred va administrando convenientemente las pistas y misterios para tener al lector enganchado a su historia. De un posible caso de picaduras de arañas, se salta a otros temas mucho más macabros. Sin embargo, la gran cantidad de posibles víctimas, sospechosos potenciales y policías haciendo sus seguimientos oportunos son tantos que uno llega a perderse con tanto nombre y lugar. Quien se conozca al dedillo la geografía francesa disfrutará viajando con Adamsberg y su equipo de norte a sur. Pero quien, como yo, tenga conocimientos no tan extensos de nuestro país vecino, es probable que quede abrumado con tanta información.

Pero todo esto no impide reconocer las bondades literarias que un libro como Cuando sale la reclusa y una autora como Fred Vargas ofrece. Su estilo singular, poco ajustado a los cánones, no suele ser del gusto de todos. Adamsberg, con esa bruma constante en su interior que no le permite centrarse, no entrará nunca en un decálogo policial que explique cómo dirigir una brigada. Incluso los miembros de su equipo (para mí el gran valor de sus historias), todos algo excéntricos a su manera, no sean tan perfectos o efectivos como los de otras series de novelas norteamericanas o inglesas de tanto éxito. Quizá tanta imperfección estribe en que Fred Vargas no escribe buscando la excelencia y la admiración que sí buscan otros compañeros de profesión. Esta autora francesa no busca narraciones efectistas. Sus personajes son raros, sus asesinos son raros y las muertes que en ellas se producen también lo son. Pero dentro de toda esta rareza subyace una autora con mayúsculas y un personaje único con el que no paro de disfrutar.

César Malagón @malagonc

La obsesión no es mala per se. De hecho, soy un gran admirador de los obsesos (dicho así suena horrible), de esas personas capaces de fijarse un objetivo y poner en él todo su empeño para alcanzarlo. Hablo desde la pura inconstancia y desde la más absoluta falta de voluntad: siempre he pensado que jamás podría hacerme adicto a ningún tipo de vicio, sea cual sea, precisamente porque acabaría abandonándolo por desidia tarde o temprano; de ahí mi admiración por este tipo de seres, entregados y apasionados. No obstante, como todo en la vida, existen grados. Y una cosa es enamorarse perdidamente de una chica y hacer todo lo posible para que ella se fije en ti y otra, como hace el protagonista de Mírame, es llenar de cámaras su casa y perseguir tanto a ella como a sus familiares allá donde van.

La obsesión no es mala per se. De hecho, soy un gran admirador de los obsesos (dicho así suena horrible), de esas personas capaces de fijarse un objetivo y poner en él todo su empeño para alcanzarlo. Hablo desde la pura inconstancia y desde la más absoluta falta de voluntad: siempre he pensado que jamás podría hacerme adicto a ningún tipo de vicio, sea cual sea, precisamente porque acabaría abandonándolo por desidia tarde o temprano; de ahí mi admiración por este tipo de seres, entregados y apasionados. No obstante, como todo en la vida, existen grados. Y una cosa es enamorarse perdidamente de una chica y hacer todo lo posible para que ella se fije en ti y otra, como hace el protagonista de Mírame, es llenar de cámaras su casa y perseguir tanto a ella como a sus familiares allá donde van.

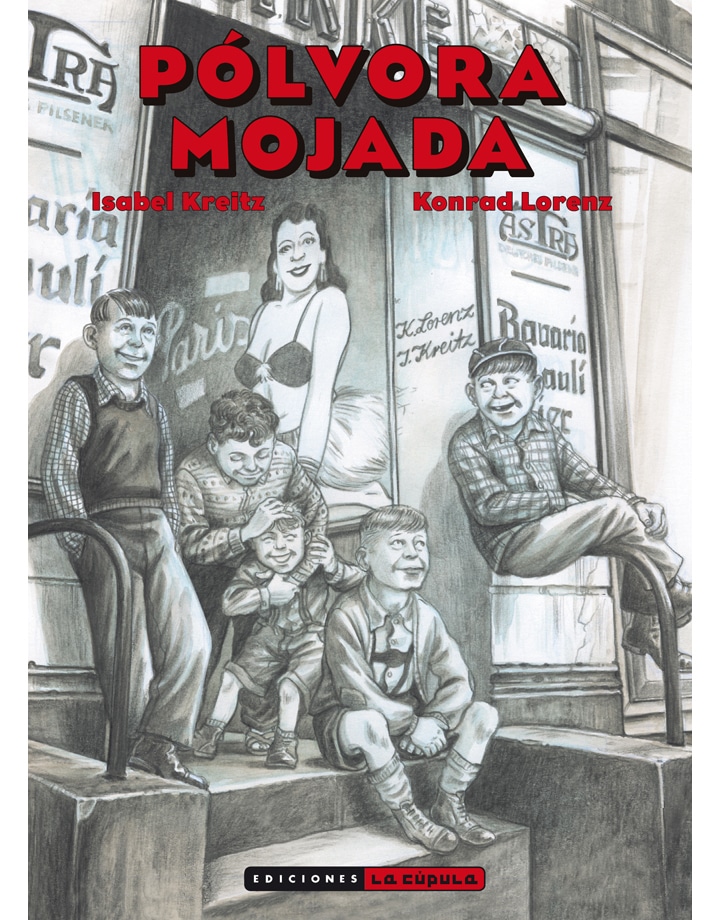

Si nuestros abuelos tuvieron que espabilarse como pudieron para sobrevivir en los años de posguerra, si hubo un éxodo del campo a la gran urbe que cambió para siempre nuestra sociedad, si el extrarradio de nuestras ciudades crió leyendas como el Vaquilla o el Torete, y si los que crecimos en los 80 nos curtimos en barrios de quinquis, conciertos heavies y bares musicales, explíqueme alguien por qué en nuestra lengua no existe un adjetivo con la misma carga semántica que tiene en inglés la palabra streetwise, que viene a querer decir, pues eso, alguien que sabe en qué kiosco te dan más regaliz por un duro o a partir de qué hora no conviene entrar en esos futbolines.

Si nuestros abuelos tuvieron que espabilarse como pudieron para sobrevivir en los años de posguerra, si hubo un éxodo del campo a la gran urbe que cambió para siempre nuestra sociedad, si el extrarradio de nuestras ciudades crió leyendas como el Vaquilla o el Torete, y si los que crecimos en los 80 nos curtimos en barrios de quinquis, conciertos heavies y bares musicales, explíqueme alguien por qué en nuestra lengua no existe un adjetivo con la misma carga semántica que tiene en inglés la palabra streetwise, que viene a querer decir, pues eso, alguien que sabe en qué kiosco te dan más regaliz por un duro o a partir de qué hora no conviene entrar en esos futbolines.

Ya os he confesado alguna que otra vez mi predilección por Liniers. Lleva años acompañándome con sus tiras y sus personajes y sacándome mil sonrisas con sus historias. ¿Cómo no voy a quererle, eh? Eso de que para conquistar a una persona es muy necesario hacerla reír es totalmente cierto en este caso. A mí Liniers ya me tiene ganada, artísticamente hablando, desde hace mucho con su humor.

Ya os he confesado alguna que otra vez mi predilección por Liniers. Lleva años acompañándome con sus tiras y sus personajes y sacándome mil sonrisas con sus historias. ¿Cómo no voy a quererle, eh? Eso de que para conquistar a una persona es muy necesario hacerla reír es totalmente cierto en este caso. A mí Liniers ya me tiene ganada, artísticamente hablando, desde hace mucho con su humor.

Este libro de la colección infantil y juvenil de Anaya es uno de esos libros que se quedan dentro de ti durante mucho tiempo. De hecho, hace un par de semanas que lo acabé y de vez en cuando todavía me acuerdo de él. Eso es lo que hacen los buenos libros, ¿no? Quedarse dentro de nosotros, acompañarnos durante días y hacernos pensar. Y es que hay algo en él que me ha trastocado, por así decirlo. Supongo que es porque esperaba otra cosa de él. Ya sabéis, las películas que nos montamos a veces cuando leemos un título y vemos su portada. A mí deberían haberme dado ya varios Oscars. El caso es que El corazón de Júpiter ha resultado ser más de lo que esperaba. O al menos me ha hecho pensar más de lo que yo creía. Y eso está genialmente genial.

Este libro de la colección infantil y juvenil de Anaya es uno de esos libros que se quedan dentro de ti durante mucho tiempo. De hecho, hace un par de semanas que lo acabé y de vez en cuando todavía me acuerdo de él. Eso es lo que hacen los buenos libros, ¿no? Quedarse dentro de nosotros, acompañarnos durante días y hacernos pensar. Y es que hay algo en él que me ha trastocado, por así decirlo. Supongo que es porque esperaba otra cosa de él. Ya sabéis, las películas que nos montamos a veces cuando leemos un título y vemos su portada. A mí deberían haberme dado ya varios Oscars. El caso es que El corazón de Júpiter ha resultado ser más de lo que esperaba. O al menos me ha hecho pensar más de lo que yo creía. Y eso está genialmente genial.

Este libro es arte, lectores. Se mire por donde se mire todo en él es arte. J+K ha resultado ganador del premio internacional Puchi Award, creado por La casa encendida y Fulgencio Pimentel. El objetivo de este premio es reconocer las “propuestas de libro más libres, brillantes y renovadoras, sin renunciar a ningún género, centrándose únicamente en su osadía y su vinculación con los distintos lenguajes del presente”.

Este libro es arte, lectores. Se mire por donde se mire todo en él es arte. J+K ha resultado ganador del premio internacional Puchi Award, creado por La casa encendida y Fulgencio Pimentel. El objetivo de este premio es reconocer las “propuestas de libro más libres, brillantes y renovadoras, sin renunciar a ningún género, centrándose únicamente en su osadía y su vinculación con los distintos lenguajes del presente”.

Este libro es una carta preciosa dirigida a los animales, pero también a los que no se creen superiores a ellos. Afortunadamente, yo me encuentro en ese grupo. Siento un amor incondicional por los animales (sí, todos) y no sé quién coño nos creemos que somos a veces para tratarlos tan mal. Supongo que es eso… la mayoría de la gente se piensa que son superiores y eso les da el derecho de hacer con ellos lo que les da la gana.

Este libro es una carta preciosa dirigida a los animales, pero también a los que no se creen superiores a ellos. Afortunadamente, yo me encuentro en ese grupo. Siento un amor incondicional por los animales (sí, todos) y no sé quién coño nos creemos que somos a veces para tratarlos tan mal. Supongo que es eso… la mayoría de la gente se piensa que son superiores y eso les da el derecho de hacer con ellos lo que les da la gana.

Intento recordar cuál fue el momento en el que empecé a interesarme por las estrellas, pero me resulta imposible. Cuando vivía en Madrid, rodeada de asfalto y contaminación apenas me fijaba en ellas. Sabía que estaban ahí, pero muy pocas veces conseguía verlas. Por eso, cuando llegaba el verano y me iba al pueblo, lo único que deseaba era que cayera la noche para poder mirar por la ventana todas esas maravillosas estrellas. Y yo no entendía por qué entonces sí podía verlas y cuando estaba en Madrid, no. Por eso empecé a pensar que había algo más, que solo se veían las estrellas cuando el día siguiente iba a ser maravilloso. En Madrid esos días casi no existían porque la monotonía y la rutina ya se encargaban de que así fuera. Pero en cambio, la vida en el pueblo era muy diferente. Ahí sí que había días maravillosos. Y no fallaba: cuando había una noche estrellada, eso significaba que al día siguiente podría ir a la playa, o que podría ir al río sin que la lluvia lo arruinara todo, o que incluso podría montar en bici durante horas y horas.

Intento recordar cuál fue el momento en el que empecé a interesarme por las estrellas, pero me resulta imposible. Cuando vivía en Madrid, rodeada de asfalto y contaminación apenas me fijaba en ellas. Sabía que estaban ahí, pero muy pocas veces conseguía verlas. Por eso, cuando llegaba el verano y me iba al pueblo, lo único que deseaba era que cayera la noche para poder mirar por la ventana todas esas maravillosas estrellas. Y yo no entendía por qué entonces sí podía verlas y cuando estaba en Madrid, no. Por eso empecé a pensar que había algo más, que solo se veían las estrellas cuando el día siguiente iba a ser maravilloso. En Madrid esos días casi no existían porque la monotonía y la rutina ya se encargaban de que así fuera. Pero en cambio, la vida en el pueblo era muy diferente. Ahí sí que había días maravillosos. Y no fallaba: cuando había una noche estrellada, eso significaba que al día siguiente podría ir a la playa, o que podría ir al río sin que la lluvia lo arruinara todo, o que incluso podría montar en bici durante horas y horas.

Hace unos días conocí a un chico por Wallapop, esa página de venta de segunda mano que está tan de moda ahora. Yo andaba buscando un libro de Murakami que no fuera de bolsillo y que no me costara un dineral. Y él lo tenía. Empezamos a hablar y a intercambiar opiniones sobre nuestros escritores y libros favoritos y de ahí pasamos al cine. Yo le recomendé mis películas favoritas (que, por cierto, ya había visto) y él hizo lo mismo conmigo. Gracias a él he descubierto películas increíbles, pero una de las que más me ha gustado es Hacia rutas salvajes. Ya no solamente por lo bien dirigida que está, ni por la increíble fotografía que tiene. Fue la historia del protagonista, Alexander Supertramp, la que hizo que no pudiera apartar mis ojos de la película. Esa aventura que él solo emprende y que le lleva a conocer a tantas personas peculiares que tienen algo que contar, me fascinó.

Hace unos días conocí a un chico por Wallapop, esa página de venta de segunda mano que está tan de moda ahora. Yo andaba buscando un libro de Murakami que no fuera de bolsillo y que no me costara un dineral. Y él lo tenía. Empezamos a hablar y a intercambiar opiniones sobre nuestros escritores y libros favoritos y de ahí pasamos al cine. Yo le recomendé mis películas favoritas (que, por cierto, ya había visto) y él hizo lo mismo conmigo. Gracias a él he descubierto películas increíbles, pero una de las que más me ha gustado es Hacia rutas salvajes. Ya no solamente por lo bien dirigida que está, ni por la increíble fotografía que tiene. Fue la historia del protagonista, Alexander Supertramp, la que hizo que no pudiera apartar mis ojos de la película. Esa aventura que él solo emprende y que le lleva a conocer a tantas personas peculiares que tienen algo que contar, me fascinó.

Voy a confesar públicamente un secreto: soy una persona con muchísima curiosidad, me encanta saber lo que ocurre a mi alrededor, lo que hacen mis familiares, amigos, vecinos e incluso desconocidos. Algunos dirán que soy un cotilla o incluso una maruja, y probablemente tengan razón. A mí, si me dieran la posibilidad de ver lo que hace cada uno en sus casas, en sus trabajos, me pasaría el día espiándolos.

Voy a confesar públicamente un secreto: soy una persona con muchísima curiosidad, me encanta saber lo que ocurre a mi alrededor, lo que hacen mis familiares, amigos, vecinos e incluso desconocidos. Algunos dirán que soy un cotilla o incluso una maruja, y probablemente tengan razón. A mí, si me dieran la posibilidad de ver lo que hace cada uno en sus casas, en sus trabajos, me pasaría el día espiándolos.

La literatura es un acto solitario. Los escritores pasan horas y horas escribiendo en una pantalla; solos ellos y sus historias. Unas historias que, tiempo después, los abandonan y se van con los lectores. Y esos lectores, la mayoría de las veces, también las leen a solas. Tal vez, sentados en el sofá, una mañana de domingo; quizá, tumbados en su cama, arañando minutos al sueño una noche de entresemana cualquiera. Incluso cuando leen rodeados de gente —en el metro, en la parada del autobús, en la sala de espera del médico—, están solos, ellos y sus libros.

La literatura es un acto solitario. Los escritores pasan horas y horas escribiendo en una pantalla; solos ellos y sus historias. Unas historias que, tiempo después, los abandonan y se van con los lectores. Y esos lectores, la mayoría de las veces, también las leen a solas. Tal vez, sentados en el sofá, una mañana de domingo; quizá, tumbados en su cama, arañando minutos al sueño una noche de entresemana cualquiera. Incluso cuando leen rodeados de gente —en el metro, en la parada del autobús, en la sala de espera del médico—, están solos, ellos y sus libros.