Enfrentarse a una novela de Michel Houellebecq siempre conlleva enfrentarse a uno mismo. Este eterno candidato a premio Nobel, díscolo, impredecible, visionario, insoportable para algunos e idolatrado por el resto, tiene esa indudable habilidad. Si algo hace perfectamente Houellebecq con su literatura es estamparnos contra un espejo, golpearnos la cabeza contra su cristal hasta hacernos sangrar y luego levantarnos el rostro por la barbilla para que miremos, para que contemplemos nuestro reflejo sangrante y comprobemos si lo que había dentro de nosotros, en efecto, era lo que pensábamos. Casi nunca lo es.

Enfrentarse a una novela de Michel Houellebecq siempre conlleva enfrentarse a uno mismo. Este eterno candidato a premio Nobel, díscolo, impredecible, visionario, insoportable para algunos e idolatrado por el resto, tiene esa indudable habilidad. Si algo hace perfectamente Houellebecq con su literatura es estamparnos contra un espejo, golpearnos la cabeza contra su cristal hasta hacernos sangrar y luego levantarnos el rostro por la barbilla para que miremos, para que contemplemos nuestro reflejo sangrante y comprobemos si lo que había dentro de nosotros, en efecto, era lo que pensábamos. Casi nunca lo es.

La posibilidad de una isla es una indagación completa en lo que llamamos amor. Su vertiente romántica, su lado carnal, su nacimiento, desarrollo y, cómo no, muerte. Con un profundo toque autobiográfico, como en todas sus novelas, Houellebecq también hace un acercamiento a las sectas religiosas y a la búsqueda científica de la vida eterna, para terminar estableciendo un sorprendente paralelismo entre las intenciones de unos y los logros de otros.

El relato en sí se estructura a través de la lectura que hacen Daniel 24 y Daniel 25, clones futuros, del relato de la vida de Daniel 1, el ser humano original a imagen del cual han sido creados. Los Daniel futuros, un par de siglos más adelante en el tiempo, habitan un mundo sintético, evolución del actual, en el que se ha sustituido la reproducción por la clonación, y el contacto directo por el digital. Aquellos seres humanos, pocos, que todavía permanecen en un estado “salvaje” han retrocedido en la escala animal y han sido exiliados fuera de las fronteras de los clones, separados de ellos por vallas electrificadas.

Por su parte, Daniel 1, monologuista francés en un tiempo contemporáneo al nuestro, triunfa a nivel internacional con un humor corrosivo y cínico. En la cima de su carrera se enamora de Isabelle, que dirige con éxito una revista para adolescentes, de las que todavía pueblan los quioscos. Daniel, narrador en primera persona, hace un recuento sincero de lo bueno, lo malo y lo pésimo del amor. Es descarnado siempre, brutal en ocasiones, pero también deja lugar para la ternura y el ensimismamiento. Como frente al espejo del que hablaba en el primer párrafo, el autor no sale en ningún momento de los límites que cualquiera con una vida amorosa ha podido experimentar, y sus reflexiones sobre lo cotidiano del amor se convierten en dardos envenenados de realidad que sirven una y otra vez para comparar su situación, ficcional, con la nuestra, de carne débil y duro hueso.

El paso del tiempo hará mella en la unión entre Daniel e Isabelle, en la que permanece el cariño pero va quedando olvidado por completo el sexo. La separación será inevitable, y Daniel partirá poco después a la búsqueda de otras aventuras con las que, por el contrario, nunca olvide el sexo para dar paso al cariño. Al mismo tiempo, se introducirá casi por casualidad en la dinámica de una secta, los elohiminitas, que proclama como tantas otras que provenimos de una cultura extraterrestre, pero que a la vez busca en el avance científico la salvación de sus acólitos.

La posibilidad de una isla se reedita ahora en el catálogo de Alfaguara (el único de los libros del francés que permanece fuera de Anagrama, si no me equivoco) y devuelve a las mesas de novedades una novela de prosa compleja (que no difícil) y estructura bastante original. Menos rica en subtramas que “Las partículas elementales”, comparte con ella el desarrollo de un personaje arrollador y con “Sumisión” una impecable capacidad para proyectarse hacia adelante en el tiempo. El tiempo ha tratado bien este último aspecto, y doce años después de su publicación original en castellano, “La posibilidad de una isla” sigue sin parecer anacrónica y desfasada, al contrario. El futuro que plantea, si bien en ocasiones resulta desolador, parece ahora más cercano y más posible.

Los que hayan disfrutado con las obras más celebradas de la primera época de Houellebecq no deberían dejar pasar la oportunidad para completar sus lecturas con esta. Para quienes no lo conozcan quizá no sea la mejor presentación, y sobre todo deberían abstenerse de leerla aquellos que no quieran apagar la última luz del día con el desasosiego de saber que no van a poder conciliar el sueño hasta que su cabeza termine de ordenar las miradas a su propia vida que Michel Houellebecq lanza casi en cada página.

Durante demasiados años el rol de villano carismático ha estado supeditado a que éste, entre las piernas, tuviera un par de pelotas. Las chicas, como mucho, eran la consorte bobalicona que bebía los vientos por él y que con un llanto desconsolado se despedía de su amor, una vez éste era apresado, antes de que la ley le perdonara todo pues, como era de esperar, ella en realidad no era mala persona, solo había sido manipulada por una increíble mente criminal. Por suerte, y de un tiempo a esta parte, este concepto ha dejado de fondear en la cala de lo rancio y ha puesto rumbo hacia el mar de la pluralidad. Las chicas también pueden ser unas psicópatas encantadoras, capaces de dejarte tirado en el suelo con la barriga abierta por un puñal antes de que puedas decir sexo débil. Aunque parece ser que este tipo de personajes deben gozar de un par de tetas descomunales, un cintura de avispa y un trasero de infarto. No digo que una chica malvada no pueda tener un cuerpo de diez, solo que me resulta sospechoso que todas las malvadas luzcan ese tipo de cuerpo. ¿No hay chicas bajitas con ganas de atracar un banco? ¿No hay chicas entradas en carnes capaces de hacerle la vida imposible al superhéroe de turno? ¿No hay chicas de pecho pequeño con la perversa idea de apoderarse del mundo? Pues sí, las hay. Una de ellas se llama Nimona.

Durante demasiados años el rol de villano carismático ha estado supeditado a que éste, entre las piernas, tuviera un par de pelotas. Las chicas, como mucho, eran la consorte bobalicona que bebía los vientos por él y que con un llanto desconsolado se despedía de su amor, una vez éste era apresado, antes de que la ley le perdonara todo pues, como era de esperar, ella en realidad no era mala persona, solo había sido manipulada por una increíble mente criminal. Por suerte, y de un tiempo a esta parte, este concepto ha dejado de fondear en la cala de lo rancio y ha puesto rumbo hacia el mar de la pluralidad. Las chicas también pueden ser unas psicópatas encantadoras, capaces de dejarte tirado en el suelo con la barriga abierta por un puñal antes de que puedas decir sexo débil. Aunque parece ser que este tipo de personajes deben gozar de un par de tetas descomunales, un cintura de avispa y un trasero de infarto. No digo que una chica malvada no pueda tener un cuerpo de diez, solo que me resulta sospechoso que todas las malvadas luzcan ese tipo de cuerpo. ¿No hay chicas bajitas con ganas de atracar un banco? ¿No hay chicas entradas en carnes capaces de hacerle la vida imposible al superhéroe de turno? ¿No hay chicas de pecho pequeño con la perversa idea de apoderarse del mundo? Pues sí, las hay. Una de ellas se llama Nimona.

La novela hispanoamericana en general y la argentina, en concreto, siempre me han fascinado. Los escritores argentinos tienen una forma de escribir que me llega y me llena. No sé cómo lo hacen, ni siquiera podría explicaros bien el porqué, pero son muchos los escritores de este país que han calado hondo en mí. Por supuesto, Julio Cortázar es uno de ellos, pero hay más, muchos más: Ernesto Sábato, Borges, las geniales Storni y Pizarnik, Piglia y un largo etcétera.

La novela hispanoamericana en general y la argentina, en concreto, siempre me han fascinado. Los escritores argentinos tienen una forma de escribir que me llega y me llena. No sé cómo lo hacen, ni siquiera podría explicaros bien el porqué, pero son muchos los escritores de este país que han calado hondo en mí. Por supuesto, Julio Cortázar es uno de ellos, pero hay más, muchos más: Ernesto Sábato, Borges, las geniales Storni y Pizarnik, Piglia y un largo etcétera.

“Nada es tan hermoso como en las novelas ni tan perfecto como en el recuerdo”, dice Màxim Huerta en La parte escondida del iceberg. Y no hay mayor verdad que esa. Es increíble cómo somos capaces de almacenar en la memoria nuestros mejores recuerdos. Y cuánto nos gusta perdernos en ellos, como si los estuviéramos viviendo de nuevo. Hasta que nos despertamos y nos damos cuenta de que no es posible, aunque lo anhelemos más que nada en el mundo…

“Nada es tan hermoso como en las novelas ni tan perfecto como en el recuerdo”, dice Màxim Huerta en La parte escondida del iceberg. Y no hay mayor verdad que esa. Es increíble cómo somos capaces de almacenar en la memoria nuestros mejores recuerdos. Y cuánto nos gusta perdernos en ellos, como si los estuviéramos viviendo de nuevo. Hasta que nos despertamos y nos damos cuenta de que no es posible, aunque lo anhelemos más que nada en el mundo…

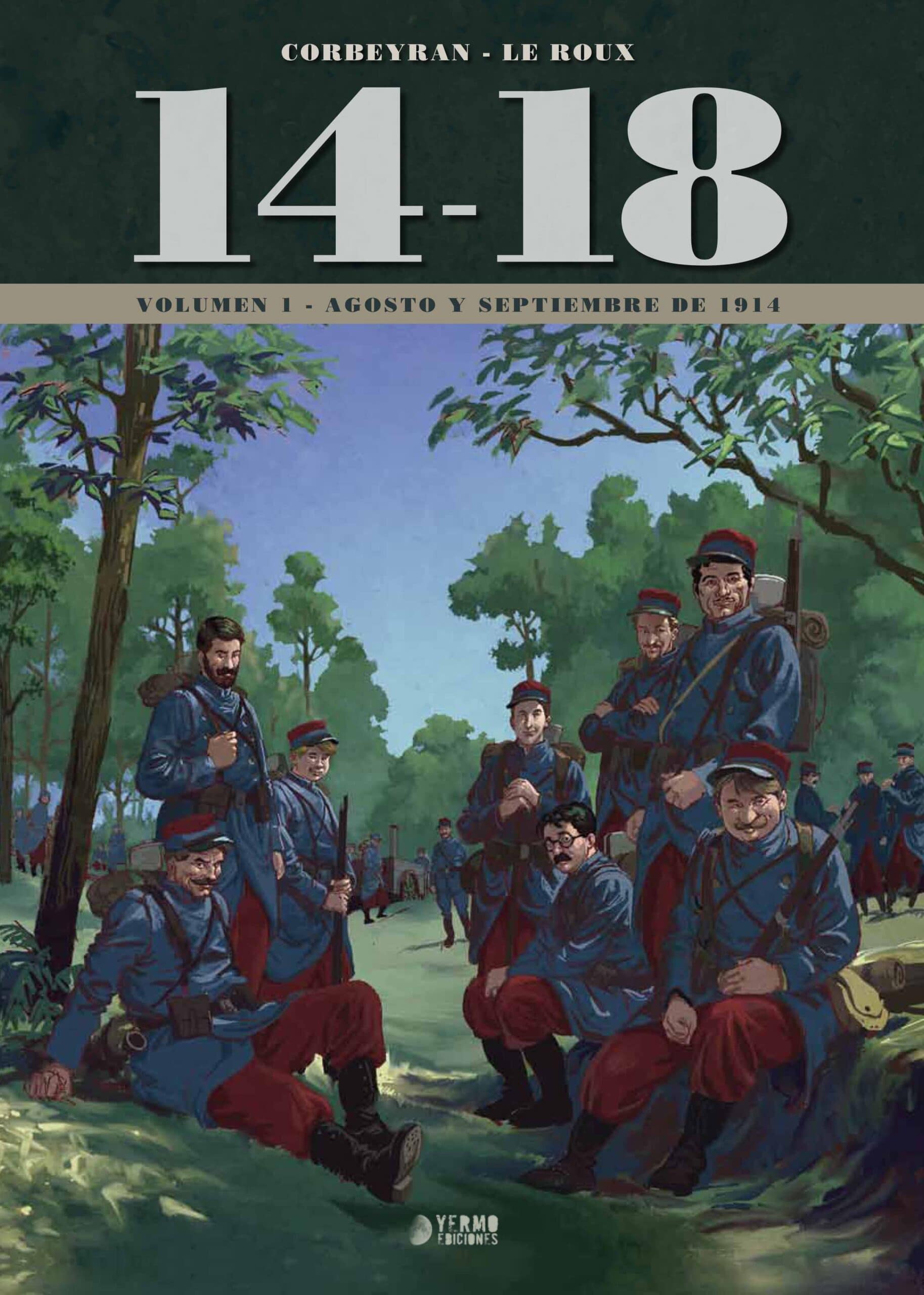

A un año del centenario del final de la Gran Guerra, y en estos tiempos tan interesantes y siniestros, en que el mundo se tambalea al borde del precipicio y no sabemos con qué noticia nos desayunaremos mañana, la historia de aquella conflagración tiene hoy quizá más relevancia que nunca.

A un año del centenario del final de la Gran Guerra, y en estos tiempos tan interesantes y siniestros, en que el mundo se tambalea al borde del precipicio y no sabemos con qué noticia nos desayunaremos mañana, la historia de aquella conflagración tiene hoy quizá más relevancia que nunca.

Hace unos días me pasé por aquí para hablaros de

Hace unos días me pasé por aquí para hablaros de

Acabo de cerrar el libro. Hoy he trabajado todo el día y durante horas he pensado en el momento de llegar a casa. Una ducha, algo de picar, una manta (sí, estamos en agosto, pero en el norte las noches se visten de otoño) y un libro. En concreto,

Acabo de cerrar el libro. Hoy he trabajado todo el día y durante horas he pensado en el momento de llegar a casa. Una ducha, algo de picar, una manta (sí, estamos en agosto, pero en el norte las noches se visten de otoño) y un libro. En concreto,

Nadie puede negar el acto heroico que se han marcado aquí los chicos de Malpaso. Traducir y traer a estas tierras esa rara avis que es El vendido exige mucha valentía que pocos pueden presumir de poseer. Y es que la novela de Paul Beatty ganadora del Man Booker Prize en 2016 es un hueso duro de roer. Su tono, su temática y sus infinitas referencias harán que más de una vez te plantees si has elegido el libro correcto. Lo es, créeme. No es fácil, no es complaciente. Pero te deja en un lugar en el que nunca antes habías estado. Si hace unos meses alguien me hubiese dicho que un libro sobre agricultura, esclavitud y segregación racial iba a hablarme sobre mi lugar en el mundo, le hubiese sonreído amablemente y me hubiese montado en el primer taxi que hubiese conseguido detener.

Nadie puede negar el acto heroico que se han marcado aquí los chicos de Malpaso. Traducir y traer a estas tierras esa rara avis que es El vendido exige mucha valentía que pocos pueden presumir de poseer. Y es que la novela de Paul Beatty ganadora del Man Booker Prize en 2016 es un hueso duro de roer. Su tono, su temática y sus infinitas referencias harán que más de una vez te plantees si has elegido el libro correcto. Lo es, créeme. No es fácil, no es complaciente. Pero te deja en un lugar en el que nunca antes habías estado. Si hace unos meses alguien me hubiese dicho que un libro sobre agricultura, esclavitud y segregación racial iba a hablarme sobre mi lugar en el mundo, le hubiese sonreído amablemente y me hubiese montado en el primer taxi que hubiese conseguido detener.

¿Os suena Biafra? Yo no había oído hablar de ese lugar hasta hace una semana. No tenía ni idea de su independencia de Nigeria en los años sesenta ni que eso dio origen a una guerra de la que aún sus ciudadanos sufren las consecuencias. Pero gracias a Medio sol amarillo, de

¿Os suena Biafra? Yo no había oído hablar de ese lugar hasta hace una semana. No tenía ni idea de su independencia de Nigeria en los años sesenta ni que eso dio origen a una guerra de la que aún sus ciudadanos sufren las consecuencias. Pero gracias a Medio sol amarillo, de

Hay una cosa que todavía no he entendido y me gustaría hablar de ello para ver si alguno de vosotros puede iluminarme al respecto. Uno de los géneros literarios más vendidos es la novela negra. Crímenes suculentos y enrevesados llenan las estanterías de los bestsellers. Si le dices a alguien que te recomiende un libro, es muy probable que alguna de esas recomendaciones sea un libro cargadito de muertes y matanzas y un policía astuto que tenga que resolver todos los misterios. A mí me encanta ese género, y no podría ser de otra forma, ya que después de terminar la carrera de Derecho me metí a estudiar Criminología. He intentado leer libros descriptivos de más, como por ejemplo Anima, en el que la primera muerte que se describe es tan explícita y desagradable que tuve que cerrar el libro porque no podía seguir leyendo. Es la única vez que me ha pasado algo así. Y no es que yo sea demasiado aprensiva, pero está claro una tiene sus límites. Y uno de mis límites fue ese libro —en serio, no sé si lo habéis leído. Si lo habéis conseguido… enhorabuena, yo acabé regalándolo. Qué horror—. Recientemente también he leído Galería de asesinos sin alma, un libro que recoge los escarnios producidos por los asesinos más famosos del mundo. Algunos verdaderamente desgarradores y desagradables. Pero ese sí que lo leí como si nada. Pasaba las páginas donde se narraban historias de lo más macabro y me pareció hasta interesante. Quizás es que lo leyera como estudiante de Criminología y no como alguien que busca entretenerse, puede ser. También cuando enciendo la tele suelo sentir lo mismo. Veo Juego de tronos, donde las muertes son las grandes protagonistas y las escenas de sangre son muy explícitas. Pero llega un momento al que te acostumbras, ya ni apartas la vista cuando la sangre brota como si viniera de una manguera. Tarantino es uno de mis directores de cine favoritos. Incluso me hace gracia el humor tan especial que tiene. Será que, como he dicho, me he acostumbrado.

Hay una cosa que todavía no he entendido y me gustaría hablar de ello para ver si alguno de vosotros puede iluminarme al respecto. Uno de los géneros literarios más vendidos es la novela negra. Crímenes suculentos y enrevesados llenan las estanterías de los bestsellers. Si le dices a alguien que te recomiende un libro, es muy probable que alguna de esas recomendaciones sea un libro cargadito de muertes y matanzas y un policía astuto que tenga que resolver todos los misterios. A mí me encanta ese género, y no podría ser de otra forma, ya que después de terminar la carrera de Derecho me metí a estudiar Criminología. He intentado leer libros descriptivos de más, como por ejemplo Anima, en el que la primera muerte que se describe es tan explícita y desagradable que tuve que cerrar el libro porque no podía seguir leyendo. Es la única vez que me ha pasado algo así. Y no es que yo sea demasiado aprensiva, pero está claro una tiene sus límites. Y uno de mis límites fue ese libro —en serio, no sé si lo habéis leído. Si lo habéis conseguido… enhorabuena, yo acabé regalándolo. Qué horror—. Recientemente también he leído Galería de asesinos sin alma, un libro que recoge los escarnios producidos por los asesinos más famosos del mundo. Algunos verdaderamente desgarradores y desagradables. Pero ese sí que lo leí como si nada. Pasaba las páginas donde se narraban historias de lo más macabro y me pareció hasta interesante. Quizás es que lo leyera como estudiante de Criminología y no como alguien que busca entretenerse, puede ser. También cuando enciendo la tele suelo sentir lo mismo. Veo Juego de tronos, donde las muertes son las grandes protagonistas y las escenas de sangre son muy explícitas. Pero llega un momento al que te acostumbras, ya ni apartas la vista cuando la sangre brota como si viniera de una manguera. Tarantino es uno de mis directores de cine favoritos. Incluso me hace gracia el humor tan especial que tiene. Será que, como he dicho, me he acostumbrado.