Si se tienen unos buenos personajes, uno puede darse el lujo de escribir lo que quiera, dice otra máxima apócrifa del oficio. Y P.D. James no sólo ilustra maravillosamente ese aforismo, sino que hace un más difícil todavía: su personaje principal, el protagonista de toda una serie de novelas detectivescas, el héroe que desface los entuertos es, en realidad, un no-detective, un tipo gris, físicamente atractivo -de una forma refinada, eso sí- pero sin encanto ni aureola especiales de ninguna otra clase; no se le conocen vicios -aparte de su hábito de escribir poesía que, además, es publicada regularmente- ni costumbres o compañías poco recomendables que lo hicieran desmerecer a ojos de subalternos, colegas u otros iguales en sociedad; para colmo, aun habiendo perdido a su mujer y a su hijo recién nacido de forma trágica, no se ha hundido ostensiblemente en ninguna depresión que lo inhabilite para el ejercicio de su labor profesional, ni ha renunciado a sus ganas de vivir. En suma, se trata de un tipo bastante normal, que no sobresale a ojos del lector por nada en particular (se nos proporcionan muy escasas muestras de sus dotes como poeta, y aun éstas son tachadas por el propio autor como opúsculos menores, así que esta faceta, que podría considerarse diferente y embellecedora, queda eliminada a efectos prácticos por James, que probablemente no quería complicarse teniendo que crear poemas además de toda una trama policíaca de encaje absolutamente intachable).

Si se tienen unos buenos personajes, uno puede darse el lujo de escribir lo que quiera, dice otra máxima apócrifa del oficio. Y P.D. James no sólo ilustra maravillosamente ese aforismo, sino que hace un más difícil todavía: su personaje principal, el protagonista de toda una serie de novelas detectivescas, el héroe que desface los entuertos es, en realidad, un no-detective, un tipo gris, físicamente atractivo -de una forma refinada, eso sí- pero sin encanto ni aureola especiales de ninguna otra clase; no se le conocen vicios -aparte de su hábito de escribir poesía que, además, es publicada regularmente- ni costumbres o compañías poco recomendables que lo hicieran desmerecer a ojos de subalternos, colegas u otros iguales en sociedad; para colmo, aun habiendo perdido a su mujer y a su hijo recién nacido de forma trágica, no se ha hundido ostensiblemente en ninguna depresión que lo inhabilite para el ejercicio de su labor profesional, ni ha renunciado a sus ganas de vivir. En suma, se trata de un tipo bastante normal, que no sobresale a ojos del lector por nada en particular (se nos proporcionan muy escasas muestras de sus dotes como poeta, y aun éstas son tachadas por el propio autor como opúsculos menores, así que esta faceta, que podría considerarse diferente y embellecedora, queda eliminada a efectos prácticos por James, que probablemente no quería complicarse teniendo que crear poemas además de toda una trama policíaca de encaje absolutamente intachable).

Pero es que con Adam Dalgliesh, que así se llama el detective fetiche de P.D. James, todavía pasa algo más, algo que ya lo sitúa totalmente fuera de todas las posibilidades previstas y ya cultivadas en cuanto a sabuesos de ficción se refiere: a la autora le importa muy poco cómo soluciona él sus casos y, en casi todas las ocasiones, por no decir en todas ellas, en cada novela protagonizada por Dalgliesh, éste llega a saber la verdad porque sí, por una intuición o iluminación repentina, sin que jamás el lector pueda seguir el hilo que lo ha llevado hasta aquélla. Sí; James nos detalla con meticulosidad todos los interrogatorios que lleva a cabo, todos sus movimientos, las órdenes que da a su segundo al mando de turno, sus inspecciones de la escena del crimen y lugares aledaños, incluso los ataques que sufre, sus recuperaciones de éstos, sus opiniones privadas sobre los sospechosos… pero de repente, todo eso queda zanjado y lo siguiente que sabemos es que Adam Dalgliesh sabe ahora quién es el asesino, así como su móvil y modus operandi. Lo sabe todo porque así lo quiere P.D. James. Y también porque todo lo que acabamos de leer no ha sido más que una enorme y muy bien pergeñada excusa para que la autora nos contara la historia que verdaderamente ardía en deseos de contar: la historia del muerto y de quienes vivían o trabajaban con él, de cómo eran sus relaciones, de cómo era cada uno de ellos, de qué había sucedido antes del crimen, de lo que sentía y pensaba cada personaje, de las muchas mentiras y alguna que otra verdad de las que se había rodeado cada uno de ellos para seguir viviendo. De sus errores, de sus imperfecciones graves y de las veniales, de sus noblezas y de sus egoísmos. Al final, el asesino resulta ser uno en concreto; pero, al escamotearnos el discurso racional por el cual Dalgliesh llega a la conclusión inequívoca de que es ése y no otro el culpable, lo que P.D. James nos quiere decir es que, en realidad, no importa que haya sido éste, porque podía haber sido otro cualquiera; motivos les sobraban a todos los sospechosos, y ninguno era demasiado bueno para no ensuciarse las manos con la sangre de su prójimo, ¿acaso no lo hemos visto?

P.D. James tuvo sus altos y sus bajos; naturalmente, no todas sus novelas son de igual calidad. Pero todas ellas participan de la desconfianza absoluta en la raza humana y del cinismo de quien tiene bien tomada la medida al ser humano medio. No, una lectura de sus novelas no es exactamente la Feria de Abril; pero es justo decir que resulta, paradójicamente, una lectura refrescante, por cuanto llama al pan, pan y al vino, vino, y si bien es cierto que Dalgliesh es un poco gris, también es verdad que constituye un acabado modelo de estoicismo, de buena salud mental y de madurez emocional en todos los sentidos, algo que, en estos tiempos, resulta del todo terapéutico. Dalgliesh tiene los pies bien plantados en la tierra y no se deja llevar por excesos de ningún tipo, ni cuando apresa villanos y es el niño mimado de Scotland Yard, ni cuando mira a la muerte de frente.

En este sentido (como en muchos otros), Muerte de un forense es una novela típicamente jamesiana, y, aunque medio escalón por debajo de La torre negra, está de todas formas en el podio de obras de esta autora (incluyendo las que escribió con Cordelia Gray como protagonista). Y está al mismo nivel de La torre negra en cuanto a profundización en la psique y en los secretos más recónditos del alma humana y en la posterior exhibición de las conclusiones, que son, a su vez, nuevas preguntas cuya respuesta puede y debe proponer el lector; preguntas que, en Muerte de un forense, resultan ser más provocadoras que en ninguna otra novela, ya que es en esta obra donde P.D. James se muestra más cerca del sufriente, más sabia sobre las flaquezas humanas, más observadora sobre los detalles -que son donde habita el diablo, según asegura, probablemente con razón, la sabiduría popular-, y menos agria y cruel que en otras novelas. Y, por ello mismo, podríamos pensar que es donde más ambivalente se muestra, menos contundente a la hora de condenar moralmente, menos radical en los juicios sobre crimen y criminal. Es ésta la novela de P.D. James que más que ninguna otra nos recuerda la frase de Concepción Arenal que nos insta a odiar el delito y compadecernos del delincuente, toda vez que aquí el delito tiene como víctima a un personaje especialmente odioso, que no parece adornado por casi ninguna cualidad positiva, y aparecen actos varios normalmente condenables de la mano de personajes, y en el marco de situaciones que sugieren o invitan a una disculpa. P.D. James se muestra menos clara que nunca sobre su postura ante este dilema que verbalizaba la autora y pensadora gallega.

Como comentario social, Muerte de un forense tampoco tiene desperdicio ninguno. Se trata de un rico mosaico de situaciones, cambios sociales y morales, actitudes y mentalidades en una sociedad -cierta parte de la sociedad británica, de tipo rural, de la década de los 70 del siglo pasado- que aún está a caballo entre su tradición, sus normas heredadas del pasado, su amor y respeto por su pequeña historia, sus ritos, sus creencias, su forma de vivir y de encarar la vida, por un lado, y nuevos usos y concepciones, por otro, que podemos identificar como predominantes o al menos ampliamente aceptados y normalizados hoy en día.

Muerte de un forense está poblado por personajes variopintos que lidian con sus circunstancias vitales de la mejor manera que saben, que no siempre es la que hoy consideraríamos más válida o práctica, pero es en esta faceta de análisis social donde P.D. James se muestra más comprensiva, respetuosa y, seguramente, adelantada a su tiempo o en sintonía con los aires más modernos.

Muerte de un forense es una novela que disecciona de forma tan eficaz el crimen entendido como suceso abrupto que no sólo destruye una vida, sino que actúa como un explosivo de enorme onda expansiva, como la comunidad en la que aquél sucede, que es tanto receptora como, indirectamente, causante y testigo del crimen.

La literatura africana actual en sí misma es una invitación a un mundo nuevo, al menos la poca que yo he leído (

La literatura africana actual en sí misma es una invitación a un mundo nuevo, al menos la poca que yo he leído (

Me encantan las bandas sonoras. De siempre. Son como una navaja suiza. Las puedes usar para todo. De pequeño me las ponía de fondo para estudiar y aislar el ruido del exterior y poder concentrarme. En el gimnasio me ayudan dando ese empujoncito en la espalda en los momentos en los que estoy a punto de tirar la toalla. Cuando limpias la casa o cocinas también hacen su labor. Hay una banda sonora para cada momento y cada momento tiene su banda sonora. Y hay bandas sonoras que no son otra cosa sino arte.

Me encantan las bandas sonoras. De siempre. Son como una navaja suiza. Las puedes usar para todo. De pequeño me las ponía de fondo para estudiar y aislar el ruido del exterior y poder concentrarme. En el gimnasio me ayudan dando ese empujoncito en la espalda en los momentos en los que estoy a punto de tirar la toalla. Cuando limpias la casa o cocinas también hacen su labor. Hay una banda sonora para cada momento y cada momento tiene su banda sonora. Y hay bandas sonoras que no son otra cosa sino arte.

Cuando leemos libros como el Quijote,

Cuando leemos libros como el Quijote,

Cuando empecé a correr lo hice por asfalto y acera. Es decir: por ciudad. Era innegable que correr por ciudad tenía ciertas ventajas: como acceder a fuentes para refrescarte, las luces que en invierno a media tarde iluminan la senda que fuera de la urbe estaba bastante lóbrega, baños a disposición de las vejigas más nerviosas y si te daba una pájara los servicios sanitarios podían atenderte antes y mejor. Pero entonces fueron apareciendo las desventajas: un poco de polución por aquí, unos coches que no respetan un paso cebra por allá, calles muy concurridas, la desafortunada concatenación de semáforos en rojo, ruido desagradable y extremo. ¿Cómo carajo iba a relajarme así? En fin, que me deprimí y casi lo dejo. Pero entonces, suertudo de mí, descubrí que vivía a solo cinco minutos (corriendo) del bosque; con su río, su tranquilidad, los cantos de los pájaros, los caminos de tierra y las aventuras épicas. Como esa vez que, junto a un compañero de andanzas, nos pilló una tremenda tormenta bastante lejos de cualquier núcleo urbano. Así que corrimos por zonas embarradas, por lugares que se inundaron en un santiamén, bajo un aguacero que nos empapó hasta el tuétano y que trajo la noche antes de lo debido. O como esa otra vez que tras un recodo del camino me topé con un enorme jabalí. Una cosa era cruzarse con patos, faisanes, perdices, cabras, caballos con su jinete, musarañas, ratones, liebres, ranas… pero, ¡un jabalí! Ambos dimos un bote y, mientras él huía montaña arriba, yo corrí como alma que lleva el diablo batiendo todas las marcas habidas y por haber. O esa vez que calculé mal el agua que debía llevar y llegué a casa muerto de sed y tambaleándome, como si hubiera cruzado el desierto de Mojave a la hora de la siesta.

Cuando empecé a correr lo hice por asfalto y acera. Es decir: por ciudad. Era innegable que correr por ciudad tenía ciertas ventajas: como acceder a fuentes para refrescarte, las luces que en invierno a media tarde iluminan la senda que fuera de la urbe estaba bastante lóbrega, baños a disposición de las vejigas más nerviosas y si te daba una pájara los servicios sanitarios podían atenderte antes y mejor. Pero entonces fueron apareciendo las desventajas: un poco de polución por aquí, unos coches que no respetan un paso cebra por allá, calles muy concurridas, la desafortunada concatenación de semáforos en rojo, ruido desagradable y extremo. ¿Cómo carajo iba a relajarme así? En fin, que me deprimí y casi lo dejo. Pero entonces, suertudo de mí, descubrí que vivía a solo cinco minutos (corriendo) del bosque; con su río, su tranquilidad, los cantos de los pájaros, los caminos de tierra y las aventuras épicas. Como esa vez que, junto a un compañero de andanzas, nos pilló una tremenda tormenta bastante lejos de cualquier núcleo urbano. Así que corrimos por zonas embarradas, por lugares que se inundaron en un santiamén, bajo un aguacero que nos empapó hasta el tuétano y que trajo la noche antes de lo debido. O como esa otra vez que tras un recodo del camino me topé con un enorme jabalí. Una cosa era cruzarse con patos, faisanes, perdices, cabras, caballos con su jinete, musarañas, ratones, liebres, ranas… pero, ¡un jabalí! Ambos dimos un bote y, mientras él huía montaña arriba, yo corrí como alma que lleva el diablo batiendo todas las marcas habidas y por haber. O esa vez que calculé mal el agua que debía llevar y llegué a casa muerto de sed y tambaleándome, como si hubiera cruzado el desierto de Mojave a la hora de la siesta.

En alguna otra ocasión he escrito acerca del placer que me otorga la lectura de una novela en la que el arte es la parte fundamental del contexto. Son muchos los ejemplos de historias que se narran sobre la premisa de una obra de arte o introduciendo el conflicto en su momento histórico. La yuxtaposición de arte y literatura rara vez resulta aburrida. Dependiendo, claro está, del verbo de su autor, que es quien se la juega para hacer que ambas disciplinas formen el tándem perfecto o, en su defecto, fracasen. La casa entre el sorgo es la primera novela de Joan Roure, también reseñista literario, lo que hace de él alguien capaz de conocer la sensación que deja en el lector profesional cuando las editoriales te presentan las sinopsis de varios libros pendientes de leer y, entre ellos, destaca uno. Es el caso que me sucedió con su novela.

En alguna otra ocasión he escrito acerca del placer que me otorga la lectura de una novela en la que el arte es la parte fundamental del contexto. Son muchos los ejemplos de historias que se narran sobre la premisa de una obra de arte o introduciendo el conflicto en su momento histórico. La yuxtaposición de arte y literatura rara vez resulta aburrida. Dependiendo, claro está, del verbo de su autor, que es quien se la juega para hacer que ambas disciplinas formen el tándem perfecto o, en su defecto, fracasen. La casa entre el sorgo es la primera novela de Joan Roure, también reseñista literario, lo que hace de él alguien capaz de conocer la sensación que deja en el lector profesional cuando las editoriales te presentan las sinopsis de varios libros pendientes de leer y, entre ellos, destaca uno. Es el caso que me sucedió con su novela.

Existen novelas en las que la historia, por su impacto emocional, por la aventura contada a un ritmo frenético, o de forma contenida para mantener el misterio, o por los giros argumentales que quitan el sueño, soporta todo el peso de la narración para captar el interés del lector y robarle las horas necesarias para que éste alcance el final de la obra. Misión cumplida. Otras, en cambio, ponen a tirar del carro a los personajes. Empáticos, rudos, interesantes, de vidas atormentadas, duros como la piedra, fríos como el hielo, cabronazos irresistibles o buenazos odiosos. Pueden tener una sola de la cualidades mencionadas, o por mencionar, para hacer al personaje atractivo; o varias para convertirlo en alguien a quién querrías conocer o incluso adoptar. Sí, claro, luego están esas novelas con infinidad de aristas y sinuosidades en las que se conjugan ambas cosas. Si queréis saber de qué tipo es Un asunto sucio de Marco Vichi tendréis que acompañarme un ratito.

Existen novelas en las que la historia, por su impacto emocional, por la aventura contada a un ritmo frenético, o de forma contenida para mantener el misterio, o por los giros argumentales que quitan el sueño, soporta todo el peso de la narración para captar el interés del lector y robarle las horas necesarias para que éste alcance el final de la obra. Misión cumplida. Otras, en cambio, ponen a tirar del carro a los personajes. Empáticos, rudos, interesantes, de vidas atormentadas, duros como la piedra, fríos como el hielo, cabronazos irresistibles o buenazos odiosos. Pueden tener una sola de la cualidades mencionadas, o por mencionar, para hacer al personaje atractivo; o varias para convertirlo en alguien a quién querrías conocer o incluso adoptar. Sí, claro, luego están esas novelas con infinidad de aristas y sinuosidades en las que se conjugan ambas cosas. Si queréis saber de qué tipo es Un asunto sucio de Marco Vichi tendréis que acompañarme un ratito.

A Xabier Quiroga me lo recomendaron mis hijos adolescentes. Resulta que sí funcionan las lecturas obligatorias del instituto, aunque a veces los adultos dudemos y los chicos renieguen siempre. Lo de renegar en la adolescencia, es algo que hay que soportar, sufrir y superar, es como el acné. Era por setembro era el libro que tocaba para la asignatura de Lingua

A Xabier Quiroga me lo recomendaron mis hijos adolescentes. Resulta que sí funcionan las lecturas obligatorias del instituto, aunque a veces los adultos dudemos y los chicos renieguen siempre. Lo de renegar en la adolescencia, es algo que hay que soportar, sufrir y superar, es como el acné. Era por setembro era el libro que tocaba para la asignatura de Lingua

Página cuatro de mi diario de lectura del manga Assassination Classroom. O página dieciocho si lo hubiera leído en el orden lógico. Pero como no lo sigo desde el principio, es lo que hay.

Página cuatro de mi diario de lectura del manga Assassination Classroom. O página dieciocho si lo hubiera leído en el orden lógico. Pero como no lo sigo desde el principio, es lo que hay.

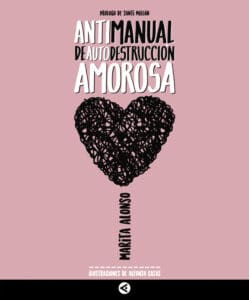

No sé qué me ha dado últimamente con los libros antiamor. Os recuerdo que hace poco os hablaba de

No sé qué me ha dado últimamente con los libros antiamor. Os recuerdo que hace poco os hablaba de