Procrastinar. Según el Diccionario de la Real Academia Española, significa diferir o aplazar. Yo conocí esta palabra cuando un día, viendo una página de Internet en la que se colgaban carteles con los memes de moda, vi uno que ponía: “Deja de procrastinar y ponte a hacer algo útil de verdad”. Fue como una jarra de agua fría recorriéndome la espalda.

Procrastinar. Según el Diccionario de la Real Academia Española, significa diferir o aplazar. Yo conocí esta palabra cuando un día, viendo una página de Internet en la que se colgaban carteles con los memes de moda, vi uno que ponía: “Deja de procrastinar y ponte a hacer algo útil de verdad”. Fue como una jarra de agua fría recorriéndome la espalda.

Entiendo que no solo se trata de aplazar algo que tenemos que hacer (véase el imperativo implícito), sino que en vez de cumplir con esa obligación, dedicamos nuestro tiempo a hacer otras cosas que tenemos pendientes pero que no son igual de importantes. Os voy a poner un ejemplo que seguramente a todos os suene familiar: yo trabajo por las mañanas y oposito por las tardes. Cuando llego de trabajar, paseo a los perros, como y descanso un poquito. Cuando llega la hora, me siento en el escritorio dispuesta a cumplir con el objetivo marcado para ese día. Pero entonces veo que la mesa está muy desordenada, y yo con tanta cosa de por medio no puedo estudiar. Así que me pongo a organizarlo todo, a reordenar los apuntes, a poner al día la agenda y, cuando me quiero dar cuenta, he barrido la habitación, quitado el polvo y ordenado los subrayadores por colores. En fin, que se me ha pasado media tarde y lo único que he hecho ha sido NADA. Pero en mi cabeza, mientras estoy procrastinando, estoy pensando: “qué productiva estás siendo, Ana. Mira cuántas cosas eres capaz de hacer en tan poco rato”. Sí, si está muy bien. Pero mi objetivo del día era estudiarme un determinado tema, no ponerme a organizarlo todo como si tuviera TOC.

De eso es de lo que nos habla (entre otras cosas) El libro de los hábitos productivos. Su escritor, Ben Elijah, nos cuenta su propia experiencia personal. Él se dio cuenta de que tenía ciertos hábitos o manías en su día a día que le impedían ser una persona eficiente. Por ejemplo, advirtió que las ideas productivas llegan en cualquier momento. Puede ser mientras estás en el escritorio —preparado para ello— o cuando estás en una cafetería, o haciendo running por el parque. Así que se dio cuenta de que siempre tenía que llevar consigo una herramienta que le permitiera anotar esas ideas al momento sin peligro de que después se le olvidaran. Y pensaréis que esto suena a tontería. Todos sabemos que las ideas vienen y van y que en el momento en el que aparecen hay que anotarlas. Pero no todos lo hacemos, y más si tenemos en cuenta la situación en la que estamos en ese momento. Y no todas las herramientas que usamos para ello son las más adecuadas. Por eso Ben Elijah nos muestra una serie de técnicas que podemos usar para que estas ideas no se volatilicen, dependiendo de cómo seamos y de cómo sean nuestras rutinas. Yo siempre he sido de papel y boli, de llevar una libretita en el bolso y apuntar todo lo que se venga a la cabeza. Pero esa libreta no está siempre conmigo. Por ejemplo, nunca la llevo cuando salgo a andar. Elijah propone usar siempre el mismo instrumento para anotar las ideas, así que quizás, en mi caso, sería más lógico usar el teléfono móvil. Yo llevo el móvil a todas partes, incluso a la hora de hacer deporte, por lo que puede ser una buena herramienta para conseguir ese objetivo.

En El libro de los hábitos productivos también encontramos consejos sobre cómo organizarnos a la hora de enfrentarnos a una tarea. ¿Es importante o indispensable? ¿se puede delegar? ¿cuánto tiempo me va a llevar realizarla? Si nos hacemos una serie de preguntas antes de empezar con una tarea determinada, podremos darnos cuenta de cuáles son nuestras prioridades, mostrándole a nuestro cerebro que, si decidimos hacer una cosa que no es sumamente importante, estamos procrastinando. Y eso está mal. Así que nuestro cerebro no estará contento pensando que está haciendo algo productivo. No. Sabrá que somos unos vagos que no hacemos más que posponer lo que deberíamos hacer ya.

Os voy a confesar que yo pensé que en este pequeño libro me darían la solución para no procrastinar. Pero lo cierto es que no hay una receta infalible para ello. De hecho, antes de ponerme a escribir esta reseña, he revisado todas mis cuentas de correo electrónico haciendo que mi mente pensara que estaba haciendo algo realmente productivo, aunque sí es cierto que he sido capaz de no ponerme al día con las redes sociales. Y es que lo de las redes sociales ya es tema aparte. La próxima vez que os vayáis a meter en Facebook mientras posponéis algo, pensad que eso no os va a dar de comer y que, cuando os metáis en la cama, os arrepentiréis de haber pasado tanto tiempo haciendo el tonto en vez de aprovechando las pocas horas que tenemos.

Mi primer viaje fuera de España fue a París. Tenía once años y estaba tan preocupada por el miedo que me daba el avión que no fui capaz ni de pensar que iba a cumplir el sueño de todo niño: visitar Disneyland. Aunque, para ser sincera, a mí lo que realmente me apetecía era ver la Mona Lisa. Así de rara era yo ya con once años.

Mi primer viaje fuera de España fue a París. Tenía once años y estaba tan preocupada por el miedo que me daba el avión que no fui capaz ni de pensar que iba a cumplir el sueño de todo niño: visitar Disneyland. Aunque, para ser sincera, a mí lo que realmente me apetecía era ver la Mona Lisa. Así de rara era yo ya con once años.

No sé qué fue lo primero que me llamó la atención de este libro. Quizás fue la originalidad de su portada, con un espejo hecho añicos agresivamente, o quizás la trama misteriosa que protagoniza esta novela. Lo que sí sé es que, fuera por el motivo que fuese, no me arrepiento de haber leído esta historia que me enganchó desde sus primeras páginas.

No sé qué fue lo primero que me llamó la atención de este libro. Quizás fue la originalidad de su portada, con un espejo hecho añicos agresivamente, o quizás la trama misteriosa que protagoniza esta novela. Lo que sí sé es que, fuera por el motivo que fuese, no me arrepiento de haber leído esta historia que me enganchó desde sus primeras páginas.

Me gusta colar en mis charlas literarias

Me gusta colar en mis charlas literarias

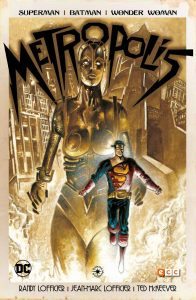

Imaginad que la nave que transportaba a Superman hubiera aterrizado en el Reino Unido en vez de en Estados Unidos, logrando, con este mero hecho, que su vida se convirtiera en una comedia de los Monty Phyton; o que lo hubiera hecho en la Unión Soviética, transformando al Hombre de Acero en una especie de arma con la que meter el miedo en el cuerpo a los americanos en plena Guerra Fría. Raro, ¿verdad? ¿Y qué me decís de

Imaginad que la nave que transportaba a Superman hubiera aterrizado en el Reino Unido en vez de en Estados Unidos, logrando, con este mero hecho, que su vida se convirtiera en una comedia de los Monty Phyton; o que lo hubiera hecho en la Unión Soviética, transformando al Hombre de Acero en una especie de arma con la que meter el miedo en el cuerpo a los americanos en plena Guerra Fría. Raro, ¿verdad? ¿Y qué me decís de

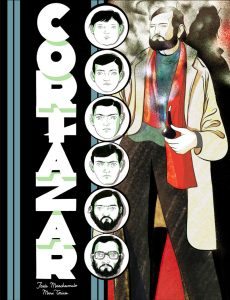

A Julio Cortázar le debo mucho. Le debo, en gran parte, el amor a la literatura. Le debo también quién soy y en quien me he convertido desde que lo leí por primera vez. Y mi deuda con el cronopio no se paga tan solo con que mis dos gatos se llamen Teodoro W.Adorno y Flanelle, como los suyos. Mi deuda con Cortázar va para toda la vida.

A Julio Cortázar le debo mucho. Le debo, en gran parte, el amor a la literatura. Le debo también quién soy y en quien me he convertido desde que lo leí por primera vez. Y mi deuda con el cronopio no se paga tan solo con que mis dos gatos se llamen Teodoro W.Adorno y Flanelle, como los suyos. Mi deuda con Cortázar va para toda la vida.

En la

En la

Hay libros con los que casas nada más empiezas a leerlos y este en concreto lo consiguió por la anécdota que cuenta al inicio. Seabrook comienza hablando del choque generacional que todos hemos vivido a la hora de escuchar música. Ya saben, lo normal es que te encante unas canciones que a tus padres les horrorizan y que a tus hijos les aburrirán soberanamente; lo contrario es raro, nos pongamos como nos pongamos. En el caso del autor de este libro es especialmente llamativo, porque para un amante de la música popular clásica, en la que los artistas componían y tocaban en directo sus canciones, la contemporánea, en la que lo habitual es que los cantantes sean productos de marketing tan bien diseñados como distanciados de la música que interpretan, le pilla muy a contrapié. Por ello se esfuerza en descubrir cuándo y cómo cambió la forma de producirla. El resultado de su investigación, bautizado como La fábrica de las canciones, es, en mi opinión, un trabajo soberbio a muchos niveles.

Hay libros con los que casas nada más empiezas a leerlos y este en concreto lo consiguió por la anécdota que cuenta al inicio. Seabrook comienza hablando del choque generacional que todos hemos vivido a la hora de escuchar música. Ya saben, lo normal es que te encante unas canciones que a tus padres les horrorizan y que a tus hijos les aburrirán soberanamente; lo contrario es raro, nos pongamos como nos pongamos. En el caso del autor de este libro es especialmente llamativo, porque para un amante de la música popular clásica, en la que los artistas componían y tocaban en directo sus canciones, la contemporánea, en la que lo habitual es que los cantantes sean productos de marketing tan bien diseñados como distanciados de la música que interpretan, le pilla muy a contrapié. Por ello se esfuerza en descubrir cuándo y cómo cambió la forma de producirla. El resultado de su investigación, bautizado como La fábrica de las canciones, es, en mi opinión, un trabajo soberbio a muchos niveles.

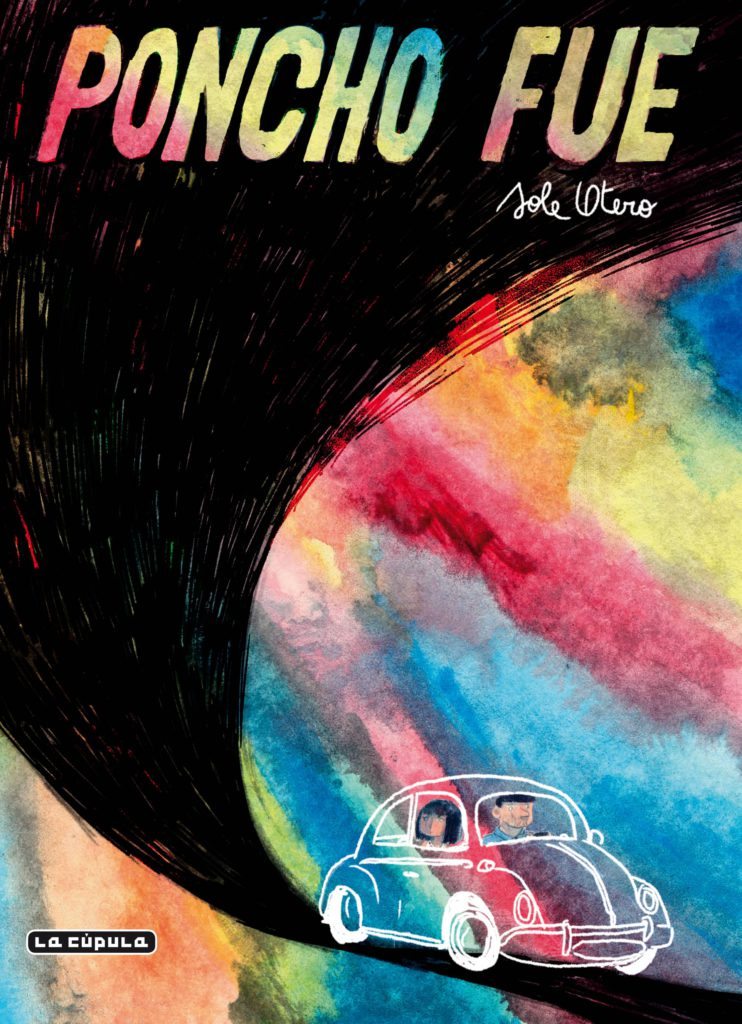

Todos hemos oído alguna vez aquello de que el amor es ciego, una frase que a los feos siempre nos ha llenado de fe y esperanza. Y además es cierta. Decidme, si no, cómo se explica que una mujer tan hermosa como la mía se fijara en un tipo con mi careto, si no es por mi despampanante belleza interior.

Todos hemos oído alguna vez aquello de que el amor es ciego, una frase que a los feos siempre nos ha llenado de fe y esperanza. Y además es cierta. Decidme, si no, cómo se explica que una mujer tan hermosa como la mía se fijara en un tipo con mi careto, si no es por mi despampanante belleza interior.