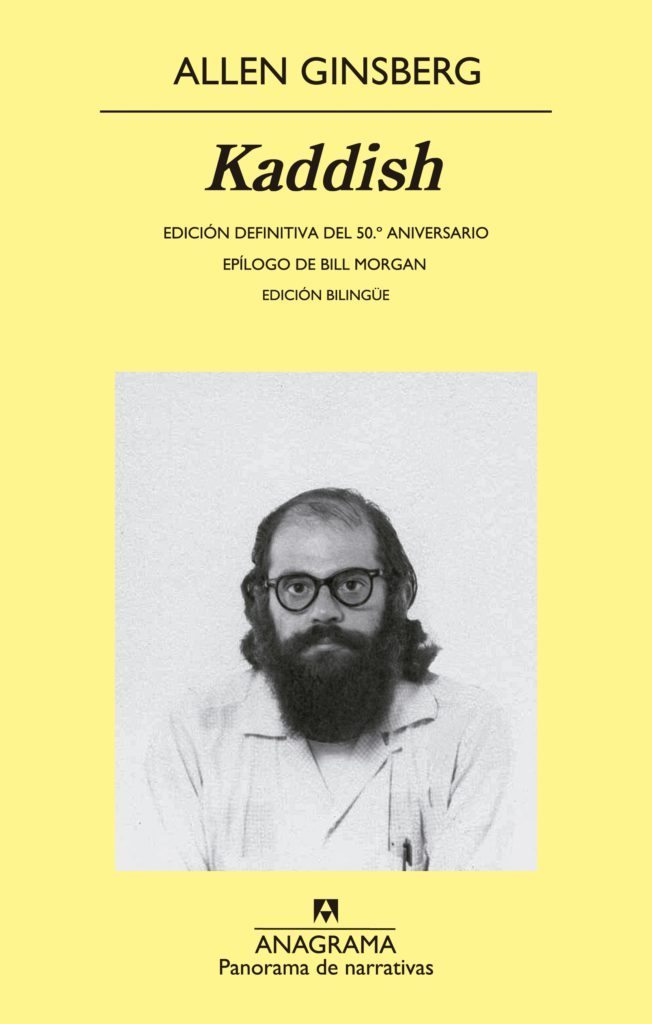

Kaddish, de Allen Ginsberg

¿Es, la literatura, capaz de hacerte bajar a los infiernos? Y, en caso de conseguirlo, ¿es un éxito o un fracaso? Éxito por hacerte sentir, fracaso por dejarte con la sensación de haber leído el dolor, una especie de pinchazo que pega fuerte y se recrudece cuando el alma empieza a zozobrar, a verse convertido en la barca que Caronte guía hacia el inframundo. La lectura, personaje que une varios cuerpos al mismo tiempo, contiene en su interior lo mejor y lo peor de ambos mundos, del paraíso y del infierno, de lo humano y lo bestial, de lo oscuro y lo luminoso, como si el baile al que nos tiene acostumbrados pasara por una especie de locura – transitoria, en todo caso – que remueve la sangre, volviéndola más líquido, con menos sustancia, casi pudriéndola en beneficio de la duda – existencial, siempre existencial – de lo que algunos hemos venido a llamar existencia. No hay vida sin muerte, como tampoco hay salud sin locura. Puntos extremos de una misma línea que a menudo se tocan, se acarician como los amantes que como en el mejor de los sexos, esa lucha tribal que aterciopela las sensaciones o las envilece aún más, deja en el que lo prueba una sensación de vacío del después. Kaddish es como un buen polvo, de esos que agotan el ánimo, de los que dejan en la piel el aroma a lo absorbido, a lo luchado, a lo batallado para llegar al clímax, a la cumbre, a un poder que no puede describirse con palabras. Pero también es la salvación, la pura, la que elimina el yo para convertirlo en algo distinto, en algo de lo que ya no somos dueños. Quizá sea un poema, o un conjunto de ellos, pero en su centro, en ese núcleo que nos ancla los pies y tira de nosotros hacia abajo, hacia lo incandescente, abrasa los cuerpos y deja convertidas en cenizas las almas de aquellos que, como yo, hemos emprendido el viaje que nos propone Allen Ginsberg.

¿Es, la literatura, capaz de hacerte bajar a los infiernos? Y, en caso de conseguirlo, ¿es un éxito o un fracaso? Éxito por hacerte sentir, fracaso por dejarte con la sensación de haber leído el dolor, una especie de pinchazo que pega fuerte y se recrudece cuando el alma empieza a zozobrar, a verse convertido en la barca que Caronte guía hacia el inframundo. La lectura, personaje que une varios cuerpos al mismo tiempo, contiene en su interior lo mejor y lo peor de ambos mundos, del paraíso y del infierno, de lo humano y lo bestial, de lo oscuro y lo luminoso, como si el baile al que nos tiene acostumbrados pasara por una especie de locura – transitoria, en todo caso – que remueve la sangre, volviéndola más líquido, con menos sustancia, casi pudriéndola en beneficio de la duda – existencial, siempre existencial – de lo que algunos hemos venido a llamar existencia. No hay vida sin muerte, como tampoco hay salud sin locura. Puntos extremos de una misma línea que a menudo se tocan, se acarician como los amantes que como en el mejor de los sexos, esa lucha tribal que aterciopela las sensaciones o las envilece aún más, deja en el que lo prueba una sensación de vacío del después. Kaddish es como un buen polvo, de esos que agotan el ánimo, de los que dejan en la piel el aroma a lo absorbido, a lo luchado, a lo batallado para llegar al clímax, a la cumbre, a un poder que no puede describirse con palabras. Pero también es la salvación, la pura, la que elimina el yo para convertirlo en algo distinto, en algo de lo que ya no somos dueños. Quizá sea un poema, o un conjunto de ellos, pero en su centro, en ese núcleo que nos ancla los pies y tira de nosotros hacia abajo, hacia lo incandescente, abrasa los cuerpos y deja convertidas en cenizas las almas de aquellos que, como yo, hemos emprendido el viaje que nos propone Allen Ginsberg.